- 15. August 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

Besitz ist mehr als nur das „In-der-Hand-Halten“ einer Sache. Der Besitz spielt eine zentrale Rolle im deutschen Zivilrecht. Ob beim Eigentumserwerb, als Rechtsscheinträger oder im Besitzschutz – wer das Sachenrecht verstehen will, muss die Besitzstrukturen sicher beherrschen. Dieser Beitrag bietet einen strukturierten Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, Besitzarten und prüfungsrelevanten Konstellationen.

Begriff und Funktion des Besitzes?

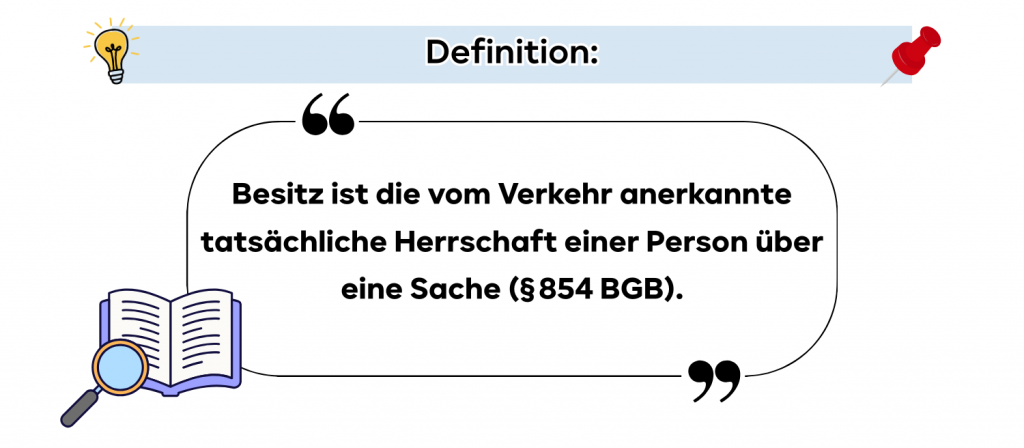

Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft einer Person über eine Sache, getragen von einem erkennbaren Besitzwillen. Nach § 854 BGB handelt es sich um ein tatsächliches, aber rechtlich geschütztes Verhältnis. Für den Rechtsverkehr erfüllt Besitz eine wichtige Publizitätsfunktion: Er zeigt nach außen, wer als berechtigt erscheint – etwa durch die Eigentumsvermutung des § 1006 BGB. Da Eigentum unsichtbar ist, greift das Sachenrecht auf sichtbare Indizien zurück: Bei beweglichen Sachen ist das der Besitz (§ 1006 BGB), bei Grundstücken die Eintragung im Grundbuch (vgl. § 891 ff. BGB).

|

Besitz |

Eigentum |

|

Tatsächliche Sachherrschaft |

Rechtliche Zuordnung |

|

Erwerb durch Realakt (§ 854 BGB) |

Erwerb durch Verfügung (§ 929 BGB) |

|

Sichtbar nach außen |

Nach außen unsichtbar |

|

Rechtsschein: § 1006 BGB |

Publizität durch Besitz/Grundbuch |

Warum ist der Besitz examensrelevant?

Der Besitz ist zentral im Sachenrecht. In Examensklausuren begegnet er einem regelmäßig – etwa beim Eigentumserwerb, bei Sicherungsrechten oder Herausgabeansprüchen. Gerade die Differenzierung zwischen Besitzformen und die Konstruktion des Besitzschutzes eröffnen viele klausurtaugliche Streitstände.

Relevante Konstellationen sind etwa:

– „Übergabe“ im Rahmen der §§ 929 ff. BGB

– Besitzschutz bei § 858 BGB i.V.m. §§ 861 ff. BGB

– Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten (§§ 932, 935 BGB)

In der Klausur gilt: Besitzverhältnisse genau prüfen – insbesondere beim Eigentumserwerb (§§ 929 ff. BGB) oder bei Herausgabeansprüchen (§§ 861, 985 BGB).

Wie du das Sachenrecht für dich gut strukturiert lernen kannst, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst → Die 5 besten Tipps, um das Sachenrecht strukturiert und effektiv zu lernen

Besitzarten und Erwerb

|

Besitzart |

Definition |

Gesetzliche Grundlage |

|

Unmittelbarer Besitz |

Tatsächliche Gewalt mit Besitzwille |

§ 854 BGB |

|

Mittelbarer Besitz |

Besitzmittler übt tatsächliche Gewalt aus; mittelbarer Besitzer hat aber Herausgabeanspruch |

§ 868 BGB |

|

Besitzdiener |

Kein eigener Besitz, weisungsgebunden Besitzherr hat unmittelbare Sachherrschaft |

§ 855 BGB |

|

Organbesitz |

Besitz durch Organe bei juristischer Personen und Personengesellschaften |

§ 31 BGB analog i.V.m. § 854 |

1. Unmittelbarer Besitz (§ 854 BGB)

Unmittelbarer Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache ausübt – unabhängig davon, ob er Eigentümer ist. Entscheidend ist der natürliche Besitzwille, der nach außen erkennbar ist. Ein ständiger physischer Kontakt zur Sache ist nicht erforderlich. Auch eine vorübergehende Verhinderung der Ausübung (z. B. Urlaub) beseitigt die Besitzstellung nicht (§ 856 Abs. 2 BGB). Besitzerwerb erfolgt durch Erlangung der tatsächlichen Gewalt, also durch Realakt. Geschäftsfähigkeit ist nicht erforderlich. Auch Kinder können Besitz erwerben und übertragen. Maßgeblich ist nur, ob der Besitzer potenziell jederzeit auf die Sache zugreifen kann. Ein ständiges Beisichtragen oder ähnlich nach außen hin sichtbare Akte des Anzeigens der Sachherrschaft sind nicht erforderlich.

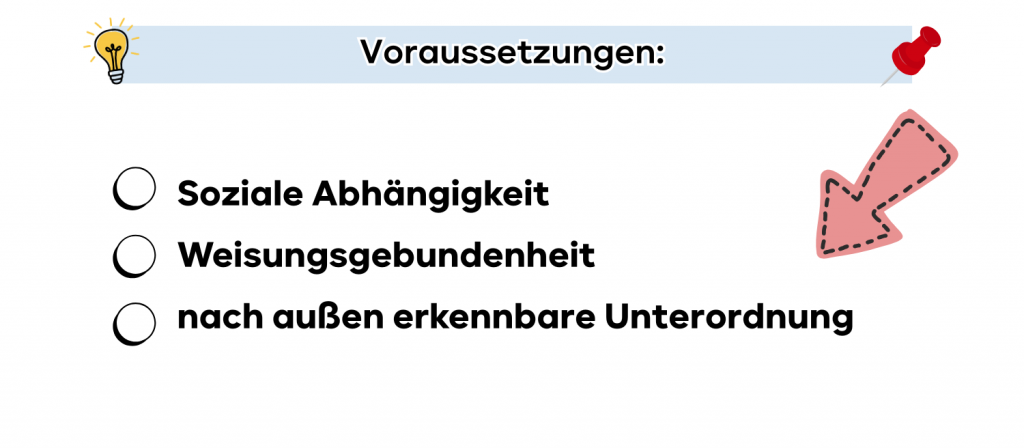

2. Besitzdiener (§ 855 BGB)

Der Besitzdiener (z. B. Arbeitnehmer) übt die tatsächliche Gewalt weisungsabhängig für einen anderen (den Besitzherrn) aus. Er hat keinen eigenen Besitz und ist nicht schutzberechtigt nach §§ 861 ff. BGB. Der Besitzherr hat unmittelbaren Besitz.

Typische Besitzdiener: Arbeitnehmer (§ 611a BGB) für Arbeitgeber.

Keine Besitzdiener: Probefahrer eines Autos[1] (str.)

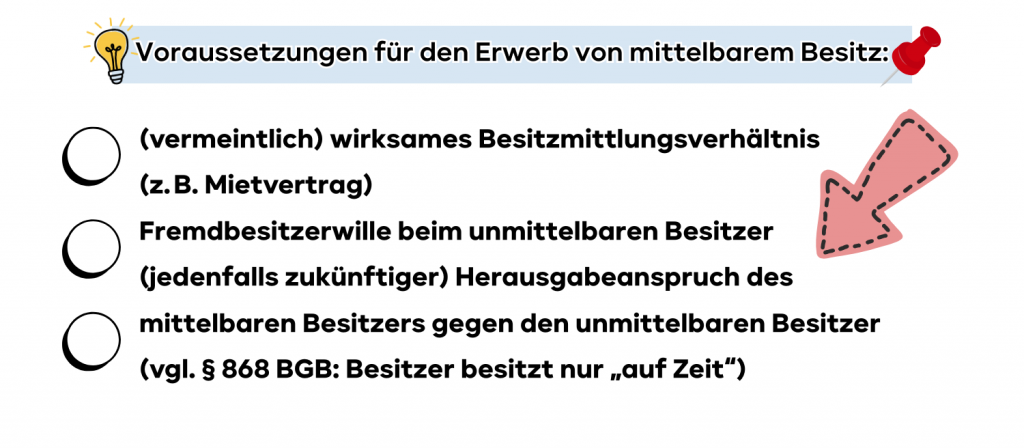

3. Mittelbarer Besitz (§ 868 BGB)

Ziel: Auch wer die Sache nicht selbst hält, aber Herausgabeansprüche gegen den unmittelbaren Besitzer hat, soll besitzschutzfähig sein. Besitzschutzansprüche der §§ 861 ff. sollen also nicht nur dem unmittelbaren Besitzer zustehen, sondern gem. § 869 auch der Person, die über dem unmittelbaren Besitzer steht.

Typisches Beispiel:

– Vermieter = mittelbarer Besitzer

– Mieter = unmittelbarer Fremdbesitzer / Besitzmittler

Welche Rolle der mittelbare Besitz beim Anwartschaftsrecht spielt, kannst du in diesem Beitrag nachlesen → Das Anwartschaftsrecht: Einführung

4. Übertragung des mittelbaren Besitzes (§ 870 BGB):

Der mittelbare Besitzer kann seine Position durch Abtretung des Herausgabeanspruchs gem. § 398 BGB weitergeben.

5. Wegfall des mittelbaren Besitzes

Fällt eine der Voraussetzungen des § 868 BGB weg, endet der mittelbare Besitz. Eine bloße innere Umstellung des Besitzwillens reicht jedoch nicht aus – die Änderung des Willens muss nach außen erkennbar sein.

Übungsfall zum mittelbaren Besitz

Sonderkonstellationen

1. Organbesitz

Juristische Personen (GmbH, AG) üben Besitz durch ihre Organe aus. Der Besitz wird der Organisation zugerechnet, solange die Organstellung besteht. Das gleiche gilt für Personengesellschaften (GbR, OHG, KG).

2. Verlust des mittelbaren Besitzes bei Unterschlagung durch Besitzmittler

Wechselt der unmittelbare Fremdbesitzer seinen Besitzwillen und macht sich zum Eigenbesitzer (§ 872 BGB), verliert der Eigentümer seinen mittelbaren Besitz. Wenn dem Eigenbesitzer dann die Sache geklaut wird, stellt sich die Frage, ob Abhandenkommen vorliegt. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB liegt nicht vor, da der Eigentümer freiwillig die Sache an den früheren Fremdbesitzer übergeben hat. Aber auch § 935 Abs. 1 S. 2 BGB liegt nicht vor. Die Norm schützt den Erwerber nur dann nicht, wenn die Sache dem Eigentümer oder seinem unmittelbaren Fremdbesitzer abhandenkam – nicht aber, wenn der Besitzmittler eigenmächtig den Besitzwillen ändert und die Sache dann dem Besitzer geklaut wird. Das Risiko einer solchen Situation (sog. Loyalitätsrisiko) trägt der Eigentümer, nicht ein gutgläubiger Erwerber.

3. Besitzdienerverhalten

Verkauft ein Besitzdiener eine Sache eigenmächtig, liegt verbotene Eigenmacht (§ 858 BGB) und ggf. Abhandenkommen (§ 935 BGB) vor.

4. Insolvenz

In der Insolvenz tritt der Insolvenzverwalter in die Besitzposition ein (§ 80 InsO). Er hat ggf. Aussonderungsrechte (§ 47 InsO) Dritter zu beachten.

5. Besitz und Übergabe beim Eigentumserwerb

Der Besitzübergang ist Voraussetzung für den Eigentumserwerb (§ 929 BGB). Auch bei Übergabesurrogaten (§§ 930, 931 BGB) ist die Besitzlage entscheidend – etwa bei der Begründung und Übertragung mittelbaren Besitzes (§§ 868, 870 BGB).

Besitzschutz

Besitz ist ein dingliches Recht. Bei Eingriffen kann der Besitzer Ansprüche nach §§ 861 ff. BGB geltend machen.

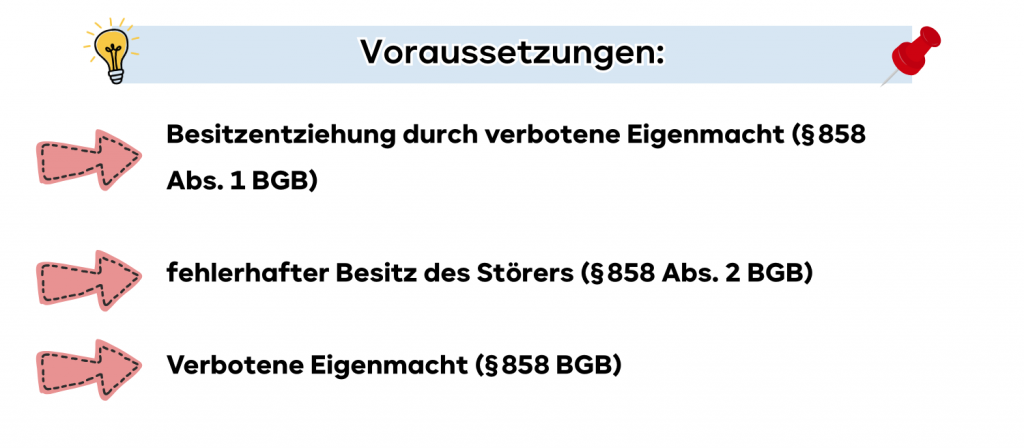

Herausgabeanspruch gem. § 861 Abs. 1 BGB

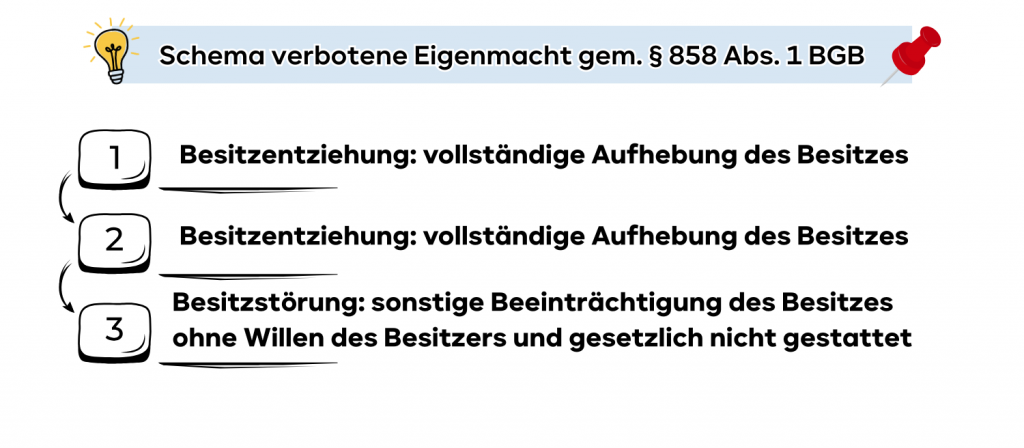

Das Gesetz nennt als verbotene Eigenmacht zwei Fälle, die Besitzentziehung und die Besitzstörung. Eine Besitzentziehung liegt vor, wenn der bisherige unmittelbare Besitz aufgehoben wird. Eine Besitzstörung ist jede andere Beeinträchtigung des unmittelbaren Besitzes, die nicht Entziehung ist. Die gleiche Unterscheidung gilt übrigens bei § 985 BGB und § 1004 BGB)

Verbotene Eigenmacht gem. § 858 Abs. 1 BGB liegt vor, wenn die Beeinträchtigung oder der Besitzentzug ohne den Willen des Besitzers erfolgt. Es kann, aber muss kein entgegenstehender Wille des Besitzers vorliegen. Verbotene Eigenmacht scheidet also nur dann aus, wenn der Besitzer der Beeinträchtigung zustimmt. Kurz gesagt: Verbotene Eigenmacht liegt dann nicht vor, wenn die Beeinträchtigung des Besitz oder der Besitzentzug freiwillig erfolgen. Verbotene Eigenmacht liegt ferner dann nicht vor, wenn die Störung durch Gesetz gestattet ist, was namentlich bei Notwehr- und Selbsthilfebefugnissen (§§ 227 ff. BGB) oder der Beschlagnahmung nach § 808 ZPO der Fall ist.

Wichtig: Der Besitzschutz ist streng von der materiellen Rechtslage zu trennen. Selbst der Eigentümer darf den (rechtsgrundlosen) Besitzer nicht eigenmächtig verdrängen – er muss, wenn er behauptet, Eigentümer zu sein, grundsätzlich auf Herausgabe aus § 985 klagen und darf sich nicht in Selbstjustiz den Besitz an der Sache verschaffen.

Ausschluss des Herausgabeanspruchs

1. § 861 Abs. 2 BGB (fehlerhafter Besitz des Anspruchstellers)

Der Anspruch eines Besitzers gegen einen Besitzer, der fehlerhaft ihm gegenüber besitzt, ist ausgeschlossen, wenn der entzogene Besitz dem gegenwärtigen Besitzer oder dessen Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft war und in dem letzten Jahre vor der Entziehung erlangt worden ist. Diese schwer verständliche Norm sagt im Grunde Folgendes: Letztlich soll nur derjenige einen Anspruch aus § 861 Abs. 1 BGB haben, der nicht selbst einem Besitzentziehungsanspruch von irgendwem aus § 861 Abs. 1 BGB ausgesetzt war.

2. § 864 Abs. 1 BGB (Fristablauf: 1 Jahr)

Ist seit der Ausübung der verbotenen Eigenmacht ein Jahr vergangen und hat der gestörte Besitzer nicht vorher Besitzschutzklage erhoben, ist der possessorische Herausgabeanspruch gem. § 864 Abs. 1 BGB ausgeschlossen.

3. § 864 Abs. 2 BGB (rechtskräftige Feststellung eines Besitzrechts)

Das gleiche gilt gem. § 864 Abs. 2 BGB, wenn durch rechtskräftiges Urteil festgestellt wurde, dass dem Täter der verbotenen Eigenmacht tatsächlich ein die aktuelle Besitzlage rechtfertigendes Besitzrecht zusteht.

4. Die Petitorische Feststellungswiderklage (§ 864 Abs. 2 BGB analog)

Nach § 863 BGB ist der Anspruch aus § 861 BGB dann ausgeschlossen, wenn die Besitzentziehung keine verbotene Eigenmacht darstellt, was aber nur der Fall ist, wenn zu Gunsten des Störers Notwehr- oder Notstandsrechte streiten (§§ 227, 228 BGB). Auf ein Recht des Störers an der Sache kommt es hingegen nicht an. Bei einem Recht an der Sache in Gestalt eines besseren Rechtes zum Besitz oder in Gestalt des Eigentums handelt es sich um petitorische Rechte, die nur i.R.d. §§ 985, 1007 Abs. 3 S. 2 BGB i.V.m. § 986 BGB Beachtung finden. Der Besitzschutz wirkt jedoch possessorisch. Der Gesetzgeber will der strikten Trennung von Besitz und Rechtslage im Besitzschutzprozess jegliche Selbsthilfe ausschließen. Das heißt, will der Anspruchsgegner ein solches Recht geltend machen, ist er selbst darauf verwiesen, dieses Recht klageweise gelten zu machen. Im Zivilprozess besteht für ihn aber die Möglichkeit einer sog. petitorischen Feststellungswiderklage (§ 33 ZPO), der bei Zulässigkeit, Begründetheit und Entscheidungsreife der Widerklage stattgegeben wird, wohingegen die possessorische zulässige, eigentlich begründete und entscheidungsreife Klage (trotz Vorliegens der Voraussetzungen des § 861 BGB) wegen § 864 Abs. 2 BGB analog abgewiesen wird.

Verzögerung der Herausgabe aus § 861 BGB

Die Verzögerung der Herausgabe aus § 861 Abs. 1 BGB begründet keine Schadensersatzpflicht nach §§ 280 ff. BGB. Wenn der Anspruchsgegner die Erfüllung des begründeten Herausgabeanspruchs (§ 861 Abs. 1 BGB) also verzögert, entstehen dem gestörten Besitzer daraus zwar eventuell typische Verzugsschäden (bspw. durch vorübergehende Ersatzbeschaffung der Sache). Diese Schäden (Mietkosten) kann der Anspruchsteller jedoch nicht im Wege des Schadensersatzes nach den §§ 280 ff. BGB geltend machen, da das allgemeine Schuldrecht auf possessorische Ansprüche keine Anwendung findet. Das lässt sich auch aus einem Umkehrschluss zu §§ 990 Abs. 2 i.V.m. §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB begründen, wonach nur der bösgläubige, rechtsgrundlose Besitzer dem Eigentümer Verzugsschäden wegen Vorenthaltung der nach § 985 BGB herauszugebenden Sache leisten muss.

Fazit

Die Besitzlage hat gerade im Sachenrecht weitreichende Konsequenzen. Manchmal hängt die gesamte Lösung an einem einzigen Satz zur Besitzlage – also genau hinschauen!

Wenn ihr noch mehr spannende Themen zum Sachenrecht oder zu anderen aktuellen Fragen rund um das Zivilrecht lesen möchtet, abonniert gerne unseren Newsletter.

Individuelle Unterstützung gesucht? Ob im Grundstudium, oder auf dem Weg zum ersten und zweiten Staatsexamen: Unsere erfahrenen Dozentinnen und Dozenten der Kraatz Group, Akademie Kraatz und Assessor Akademie begleiten euch mit maßgeschneiderten Lernkonzepten.

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.