- 17. November 2025

- Posted by: Mario Kraatz

- Category: Zivilrecht

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (VSD) ist ein sehr beliebtes Klausurthema, nicht nur im Grundstudium, sondern auch im Staatsexamen. In diesem Blogbeitrag möchten wir uns das Rechtsinstitut näher ansehen und anschließend einen klausurtypischen Fall zusammen lösen.

I. Was versteht man unter einem VSD?

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist ein rechtliches Konstrukt aus dem Schuldrecht.

Beim VSD besteht ein Vertrag zwischen zwei Parteien (Gläubiger und Schuldner), aus welchem ein Dritter, der keine Vertragspartei ist, bestimmte Schutzrechte geltend machen kann.

Dies sind insbesondere Schadensersatzansprüche, wenn die dritte Person durch eine Vertragsverletzung geschädigt wird.

Mithin wird der Grundsatz, dass ein Schuldverhältnis grds. nur relativ zwischen den Vertragsparteien wirkt, im Hinblick auf diese Schutzrechte bzw. Schadensersatzansprüche durchbrochen.

1. Dogmatische Herleitung

Die dogmatische Herleitung des Rechtsinstituts ist umstritten. Die h.M. stellt auf die ergänzende Vertragsauslegung gemäß §§ 133, 157 BGB ab. Alternativ wird § 242 BGB (Treu und Glauben) herangezogen. Für die Klausur hat die dogmatische Herleitung jedoch keinerlei Bedeutung und muss auch nicht angesprochen werden.

2. Typisches Beispiel für einen Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte

Ein Mieter schließt mit einem Handwerker einen Vertrag über Reparaturarbeiten in der Wohnung (Werkvertrag nach § 631 BGB) ab.

Der Handwerker arbeitet unsauber. Ein Besucher des Mieters wird dadurch verletzt.

Der Besucher ist nicht Vertragspartei des Werkvertrags, aber nach den Regeln des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter kann er trotzdem Schadensersatz vom Handwerker verlangen.

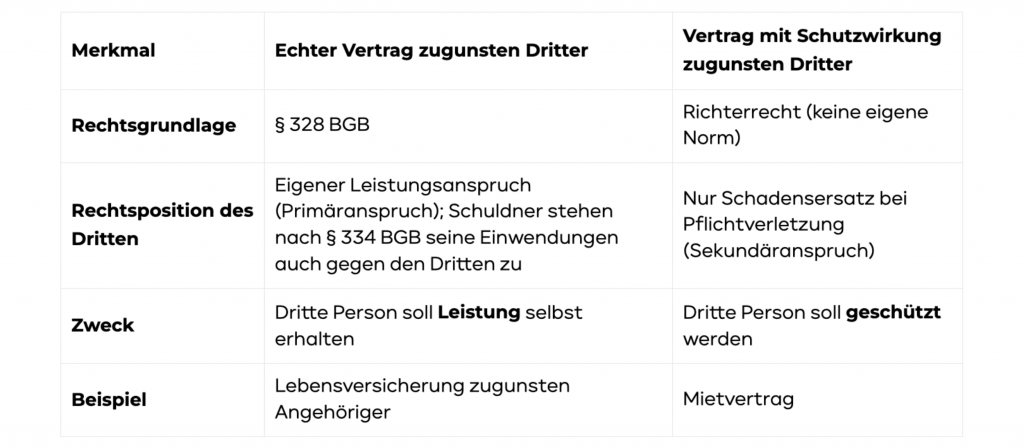

3. Unterschied zum Vertrag zugunsten Dritter

Der Unterschied zwischen einem VSD und einem echten Vertrag zugunsten Dritter i.S.d. §§ 328 ff. BGB liegt vor allem in der Rechtsstellung des Dritten und der Art der Ansprüche, die er erhält:

4. Unterschied zur Drittschadensliquidation (DSL)

Beide Konstruktionen behandeln Fälle, in denen nicht der unmittelbar Geschädigte auch der Anspruchsberechtigte ist. Der Unterschied zwischen dem VSD und der Drittschadensliquidation (DSL) liegt in der Art der Zurechnung des Schadens und der Vertragsbeziehung.

Beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter geht es um die Einbeziehung des Dritten in den Vertrag (auf Sekundärebene), damit er selbst eigene Ansprüche gegen den Schuldner hat.

Bei der Drittschadensliquidation bleibt der Dritte außen vor: Der Anspruch liegt beim Vertragspartner, aber der Schaden liegt beim Dritten und wird durch den Anspruchsinhaber „liquidiert“.

II. Welche Voraussetzungen hat der VSD?

1. Leistungsnähe des Dritten

Der Dritte muss bestimmungsgemäß mit der Leistung in Berührung kommen und muss dem Risiko einer Schädigung seiner Rechte ähnlich ausgesetzt sein wie der Gläubiger.

Beispiel

Ein Familienmitglied (z.B. Kind), das im Haushalt des Mieters wohnt und durch einen Mangel an der Mietsache geschädigt wird (z.B. durch einen Wasserschaden). Das Kind ist dem Risiko der Schädigung genauso ausgesetzt wie der Mieter.

2. Gläubigernähe

Der Gläubiger hat ein berechtigtes Interesse daran, dass der Dritte in den Schutzbereich des Vertrags einbezogen wird.

Früher wurde dies vom BGH nur in Fällen bejaht, in denen der Gläubiger für das „Wohl und Wehe“ des Dritten (mit)verantwortlich war, insbesondere in familienrechtlichen Konstellationen. Heutzutage wird die Gläubigernähe weiter ausgelegt. Sie liegt bereits dann vor, wenn ein besonderes Interesse des Gläubigers an der Einbeziehung besteht. Das ist u.a. dann der Fall, wenn die Leistung des Schuldners auch dem Dritten zugutekommen soll.

Beispiel

Ein Bauherr, der einen Vertrag mit einem Architekten schließt und hierbei auch die Interessen der späteren Mieter berücksichtigt.

3. Erkennbarkeit für den Schuldner

Der Schuldner erkennt (oder muss erkennen), dass seine Leistung auch Dritte bestimmungsgemäß betreffen kann und der Gläubiger deren Schutz erwartet.

Beispiel

Für den Vermieter ist erkennbar, dass auch die Kinder des Mieters durch Gefahren, die von der Mietwohnung ausgehen, betroffen sind.

4. Schutzbedürftigkeit des Dritten

Der Dritte ist schutzbedürftig, d.h., er hat keine gleichwertigen (vertraglichen) Ansprüche gegen den Schuldner.

Bloß deliktische Ansprüche sind hingegen nicht gleichwertig.

5. Rechtsfolge

Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, wird der Dritte so behandelt, als ob er hinsichtlich des Schutzes Vertragspartei des Schuldverhältnisses wäre. Insbesondere kann er dann einen Schadensersatzanspruch wegen Pflichtverletzung (§ 280 BGB) verlangen, sofern dessen weitere Voraussetzungen vorliegen.

Wichtig!

Der VSD gewährt nicht automatisch einen Anspruch, sondern führt dazu, dass der Dritte wie der Vertragspartner vertragliche Schutzpflichten erhält. In der Klausur muss man also auch die weiteren Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs (bei § 280 BGB also v.a. Pflichtverletzung und Verschulden) sauber durchprüfen.

Ein sehr examensrelevanter und anschaulicher Fall hierzu ist BGH, Urteil vom 08.05.2025 – VII ZR 86/24.

III. Jura online lernen: Typische Konstellation in der Klausur (Fallbeispiel)

1. Sachverhalt

Der Mieter M kommt abends unten im Hausflur durch die Haupteingangstür des Mietshauses nach Hause. Er ist nicht alleine unterwegs, sondern möchte seiner langjährigen Verlobten L endlich einmal seine Wohnung zeigen.

Die L ist schon ganz aufgeregt und kann es nicht abwarten, die Wohnung des M „zu begutachten“. Die Freude währt nicht lange. Als beide gemütlich, in trauter Zweisamkeit, die Treppe in das dritte Stockwerk nach oben gehen, rutscht die L auf einmal auf einer Treppenstufe aus, weil sich der Hausflurteppich von der Befestigung und damit vom Holzboden einer Treppenstufe gelöst hat.

Ursache des Schlamassels war eine lockere Schraube. Der Angestellte A (Hausmeister) des Vermieters V, auf Minijobbasis arbeitend, hat nämlich, weil er sich „einen Lenz machen wollte“, die übliche jährliche vorgeschriebene Überprüfung der Teppichbefestigungen unterlassen.

Der A, seit 20 Jahren für den V tätig, arbeitet sonst immer sorgfältig und V überprüfte den A auch stetig im erforderlichen Maße.

L muss leider mit einem gebrochenen Bein sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Die Krankenhauskosten betragen nach 2 Wochen Aufenthalt 5.000 €.

Fallfrage: Wie ist die Rechtslage?

2. Vorüberlegungen

Ansprüche gegen M?

Abgekürzt: L wird nach der hiesigen Fallgestaltung auf gar keinen Fall Ansprüche gegen den M haben.

Der ggf. in Betracht kommende § 823 I BGB als Anspruchsgrundlage scheitert schon an einer entsprechenden Verletzungshandlung bzw. einem Unterlassen.

Ansprüche gegen A?

Ebenso wird die L zwar rein rechtlich gegen den A aus § 823 I BGB vorgehen können (alle Tatbestandsmerkmale des Schadensersatzanspruchs liegen unstreitig vor und die L trifft auch kein Mitverschulden gem. § 254 BGB), ggf. auch aus § 823 II BGB i.V.m. § 229 StGB.

Gleichwohl, da der A auf Minijobbasis angestellt ist, wird er nicht sonderlich solvent sein, um die hohen Krankenhauskosten (in der Praxis) bezahlen zu können.

Ansprüche gegen V?

Gegen den V vorgehend, rein am Gesetz arbeitend, werden vertragliche Ansprüche direkt aus einem eigenen Vertrag mit dem V nicht in Betracht zu ziehen sein, da unsere L keinen eigenen Mietvertrag mit dem V geschlossen hat.

Einzig bleiben deliktische Ansprüche.

Der § 831 BGB wird hier augenfällig am S. 2 der Vorschrift scheitern. Unser V hat den A immer sorgfältig überwacht und auch keinen Anlass gehabt, von einer nachlässigen Ausübung seiner Hausmeistertätigkeit auszugehen. Insofern wird eine Exkulpation möglich sein.

Ein Anspruch aus § 823 I BGB gegen den V wird spätestens am Verschulden scheitern (wenn nicht schon oben bei der Prüfung des Handelns/Unterlassens). Ein eigenes Verschulden aus § 276 I BGB ist nicht ersichtlich, ebenso wenig darf § 278 BGB im Deliktsrecht herangezogen werden.

3. Lösungsskizze

Die einzige Möglichkeit für die L, an valide Ansprüche heranzukommen, wird nun über den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter bestehen.

Die L wird per se auf Basis dieses Rechtsinstituts in den Schutzbereich des Mietvertrages des M mit dem V einbezogen. Kurz dargestellt sähe eine Prüfung wie folgt aus:

Anspruch aus § 536a Abs. 1 BGB i.Vm. den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

I. Wirksamer Mietvertrag, § 535 BGB (M-V) (+)

II. Vorliegen der Voraussetzungen des VSD (+)

- Leistungsnähe (+)

L kommt typischerweise mit den Leistungen des V genauso in Kontakt wie der Vertragspartner M.

- Gläubigernähe (+)

Gläubiger der vertraglichen Leistung des V ist der M. M hat auch (Wohl und Wehe) ein Einbeziehungsinteresse hinsichtlich der L (Verlobtenstatus nach §1297 BGB).

- Erkennbarkeit

Für den Schuldner der vertraglichen Leistung V ist nach objektiven Gesichtspunkten auch erkennbar, dass ein Mieter nahe Verwandte/Verlobte usw. mit in die Wohnung bringt. Die eigene Wohnung macht schließlich den Mittelpunkt des privaten Lebens aus, zu welchem insbesondere auch Familie und Partner gehören.

- Schutzbedürftigkeit (+)

Die L hat auch keinen eigenen vertraglichen gleichwertigen Anspruch (siehe oben) gegen den V.

III. Pflichtverletzung (+)

A hat die Befestigung nicht gewartet. Dies stellt einen Mangel im Sinne des § 536 BGB dar.

IV. Verschulden (+)

Fahrlässigkeit (Vermutung über § 280 I S. 2 BGB) des A wird über § 278 BGB zugerechnet. Der Handwerker ist Erfüllungsgehilfe des Vermieters.

V. Kausaler und ersatzfähiger Schaden, §§ 249 ff. BGB (+)

5.000 € Krankenhauskosten, § 249 Abs. 2 S. 1 BGB.

4. Fazit zum Fall

Wie Ihr seht, kommt die L über dieses „Konstrukt“ des VSD in den „Genuss“ aller Vorteile einer vertraglichen Haftung:

- Vorteile der Verschuldensvermutung aus § 280 I S. 2 BGB

- Vor allem Vorteil der Anwendbarkeit des § 278 BGB (was im Deliktsrecht nicht möglich ist!)

- Ein Vorgehen gegen den „solventeren“ Chef ist damit in der Praxis möglich

V. Wiederholungsfragen

1. Was bedeutet ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?

Es handelt sich um einen Vertrag zwischen zwei Parteien, der auch einem Dritten Rechte und Schutz gewährt, obwohl dieser nicht Vertragspartei ist.

2. Wie unterscheidet sich ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter von einem Vertrag zugunsten Dritter?

Beim Vertrag zugunsten Dritter erhält der Dritte unmittelbare Rechte, während die Schutzwirkung zugunsten Dritter Schutzansprüche entstehen lässt, aber keine direkten Vertragsrechte.

3. Welche 4 Voraussetzungen müssen für eine Schutzwirkung zugunsten Dritter vorliegen?

- Leistungsnähe

- Gläubigernähe

- Erkennbarkeit für den Schuldner

- Schutzbedürftigkeit des Dritten

4. In welchen Situationen ist die Schutzwirkung zugunsten Dritter in der Jura Klausur besonders relevant?

Bei Mietverträgen, Werkverträgen oder Verträgen mit familienrechtlichen Bezügen, wo der Schutz Dritter wichtig ist.

VI. Fazit: VSD durchbricht Relativität der Schuldverhältnisse

Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist eine Durchbrechung des Grundsatzes, dass ein Schuldverhältnis grds. nur relativ wirkt. Er ist ein wichtiges Rechtsinstitut, um Dritte, die zwar nicht rechtlich, aber de facto „Vertragspartei“ sind, zu schützen.

In der Examensklausur muss der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter mitsamt seinen vier Voraussetzungen sitzen, da er zum Grundwissen gehört.

Wenn Du Dich im Zivilrecht bisher nicht fit für Deine nächste Prüfung fühlst, stehen Dir unsere erfahrenen Dozenten ab dem 1. Semester des Grundstudiums, im Hauptstudium, im Schwerpunkt, 1. Examen oder bei der Vorbereitung auf Dein 2. Examen stets hilfreich zur Seite.

Melde Dich gerne bei uns für Deinen kostenlosen Beratungstermin (direkt online buchbar).

Falls Du gerne Jura online lernen möchtest, haben wir für Dich mit dem Kraatz Club eine neue, moderne Lernplattform geschaffen.

RA Mario Kraatz

Gründer und Geschäftsführer der Kraatz Group

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.