- 22. Oktober 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

Viele Studierende lernen schon im ersten Semester des Studiums das Unmöglichkeitsrecht kennen. In diesem Zuge begegnet einem auch das absolute Fixgeschäft. Nach unserer Erfahrung neigen viele ExamenskandidatInnen dazu, vorschnell ein absolutes Fixgeschäft anzunehmen. In diesem Beitrag wollen wir die Unterschiede zwischen absolutem und relativem Fixgeschäft näher beleuchten, denn diese sind manchmal nur durch genaue Auslegung zu ermitteln – die Rechtsfolgen unterscheiden sich jedoch erheblich.

Wenn du das Unmöglichkeitsrecht noch einmal wiederholen möchtest, schau gerne bei diesem Beitrag vorbei → Die verschiedenen Arten der Unmöglichkeit

Was ist ein Fixgeschäft?

Ein Fixgeschäft ist ein gegenseitiger Vertrag, bei dem zwischen Gläubiger und Schuldner vereinbart ist, dass der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag bestimmten „fixen“ Termin oder innerhalb einer im Vertrag bestimmten „fixen“ Frist bewirken soll. Es gibt absolute Fixgeschäfte, relative Fixgeschäfte und Geschäfte i.S.d. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB.

Welche Rechtsfolgen treten bei Fixgeschäften ein?

Wenn die Leistung termin- und fristgerecht erbracht wird, tritt Erfüllung ein, vgl. § 362 Abs. 1 BGB. Wenn die Leistung nicht erbracht wird, kann das erfolglose Verstreichen des fixen Termins bzw. der fixen Frist für die Vertragsparteien und das Vertragsverhältnis verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen.

- Bei einem absoluten Fixgeschäft richten sich die Rechtsfolgen nach dem Unmöglichkeitsrecht, das heißt nach §§ 275 I – IV i.V.m. §§ 326, 283, 285 BGB.

- Bei einem relativen Fixgeschäft kann der Gläubiger, der die Leistung nicht rechtzeitig erhalten hat, gem. § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB fristlos vom Vertrag mit dem Schuldner zurücktreten.

- Schließlich führt, wenn kein absolutes Fixgeschäft vorliegt, das Verstreichen einer Leistungszeit gem. § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB dazu, dass der Schuldner auch ohne Mahnung in Verzug gerät, wenn er nicht zum vereinbarten Termin leistet.

Wann liegt ein absolutes Fixgeschäft vor?

Ein absolutes Fixgeschäft liegt vor, wenn der Leistungszeitpunkt nach Sinn und Zweck des Vertrags oder nach der Interessenlage der Parteien so wesentlich ist, dass eine verspätete Leistung bzw. eine Leistung nach dem fixen Zeitpunkt für den Gläubiger überhaupt („absolut“) keine Erfüllung mehr darstellen würde. Der fixe Termin für die Leistungserbringung muss nach dem Sinn und Zweck des Vertrages so („absolut“) wesentlich sein, dass eine Leistung danach für den Gläubiger sinnlos ist. Dem Termin muss von beiden Parteien diese weitgehende („absolute“) Bedeutung beigemessen worden sein. Kurz gesagt: Ein absolutes Fixgeschäft liegt vor, wenn ein Termin für die Leistungserbringung erkennbar absolut essenziell war.

Was sind Beispiele für ein absolutes Fixgeschäft?

Gängige Beispiele für absolute Fixgeschäfte sind: Lieferung einer Tageszeitung; Bestellung eines Brautstraußes bzw. einer Hochzeitstorte zu einer festgelegten Zeit; Bestellung eines Taxis zu einem festen Zeitpunkt, um einen Zug oder ein Flugzeug zu erreichen.

Enthält ein Vertrag keine ausdrückliche Regelung, ist unter Berücksichtigung aller Umstände durch Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB zu ermitteln, ob ein absolutes Fixgeschäft vorliegt. Dabei sollte nicht vorschnell ein absolutes Fixgeschäft angenommen werden. Bestellt etwa jemand ein Snowboard für den anstehenden Winterurlaub und wird dieses erst nach dem Urlaub geliefert, liegt nicht zwingend ein absolutes Fixgeschäft vor. Schließlich könnte das Snowboard auch in einem späteren Urlaub noch Verwendung finden, sodass das Leistungsinteresse des Käufers nicht notwendigerweise vollständig entfällt. Es ist daher sorgfältig zu prüfen, ob der Käufer im Einzelfall auch nach Ablauf der Leistungsfrist noch ein Interesse an der Erfüllung haben könnte. Wird hingegen ein absolutes Fixgeschäft angenommen, gilt die Leistung nach Fristablauf als unmöglich – mit der Folge, dass der Käufer kraft Gesetzes gem. § 275 Abs. 1 BGB keinen Erfüllungsanspruch mehr hat.

Was sind die Folgen eines absoluten Fixgeschäfts?

Bei einem absoluten Fixgeschäft richten sich die Rechtsfolgen einer nicht termingerechten Leistung nach dem Unmöglichkeitsrecht, das heißt nach §§ 275, 326, 283, 285 BGB. Bei einem absoluten Fixgeschäft entfällt gem. § 275 Abs. 1 BGB kraft Gesetzes die Leistungspflicht des Schuldners. Der Schuldner ist also nicht mehr verpflichtet, dem Gläubiger die Leistung nach dem fixen Termin zu erbringen.Der Gläubiger verliert also bei einem absoluten Fixgeschäft kraft Gesetzes gem. § 275 Abs. 1 BGB seinen Leistungsanspruch, weil eine Leistung nach dem fixen Termin für ihn keine Erfüllung mehr bedeuten würde. Der Gläubiger ist bei einem absoluten Fixgeschäft aber auch nicht mehr berechtigt, die Leistung nach dem Termin vom Schuldner zu verlangen. Daher sollte man bei Zweifeln eher nicht von einem absoluten Fixgeschäft ausgehen.

Was sind die Vorteile eines absoluten Fixgeschäfts?

Der Vorteil des Gläubigers bei einem absoluten Fixgeschäft besteht jedoch zum einen darin, dass der Gläubiger gem. § 326 Abs. 1 S. 1 BGB dem Schuldner gegenüber auch nicht mehr die Gegenleistung für eine verspätete Leistung erbringen muss. Er muss also etwa einen Blumenstrauß, der zwei Tage nach der Hochzeit angeliefert wird, nicht abnehmen und bezahlen. Außerdem erhält der Gläubiger die Möglichkeit, nach Ablauf des Termins beispielsweise (fristlos) einen Deckungskauf zu tätigen, um sich die Sache, die er nicht termingerecht vom Schuldner erhalten hat, noch rechtzeitig zu besorgen. Die teureren Deckungskosten kann er dann gem. §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB vom Schuldner verlangen, wenn sich dieser nicht exkulpieren kann.

Wann liegt ein relatives Fixgeschäft vor?

Ein relatives Fixgeschäft liegt vor, wenn die Einhaltung eines bestimmten Liefertermins für die Beteiligten so wesentlich ist, dass das Geschäft mit der pünktlichen Leistung „stehen und fallen soll“. Anders als beim absoluten Fixgeschäft bleibt also die Leistungserbringung für den Schuldner grundsätzlich möglich. Die pünktliche Leistung ist für die Parteien zwar erkennbar („relativ“) wichtig, aber eine Leistung nach dem fixen Termin ist noch möglich, für den Gläubiger aber unter Umständen nur noch von geringem Nutzen. Der Gläubiger kann in diesem Fall gem. § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn die Leistung nicht pünktlich erbracht wird.

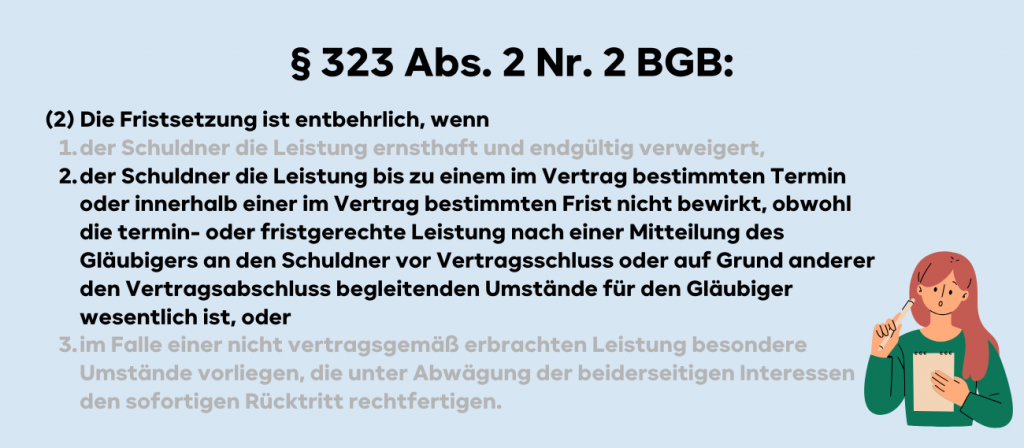

Wo findet sich das relative Fixgeschäft im Gesetz wieder?

In § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Gem. § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB ist die Fristsetzung entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer im Vertrag bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die termin- oder fristgerechte Leistung nach einer Mitteilung des Gläubigers an den Schuldner vor Vertragsschluss oder aufgrund anderer den Vertragsabschluss begleitenden Umstände für den Gläubiger wesentlich ist. Das relative Fixgeschäft ist also, anders als das absolute Fixgeschäft, im Gesetz in § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB definiert. Man fügt üblicherweise der Definition des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB noch hinzu, dass die Einhaltung des bestimmten Liefertermins für die Beteiligten so wesentlich war, dass das Geschäft mit der pünktlichen Leistung „stehen und fallen soll“. Das heißt: Ob das Geschäft „steht“, also wirksam bleibt, oder „fällt“, also durch Rücktritt vom Gläubiger beseitigt wird, hängt von der Entscheidung des Gläubigers ab.

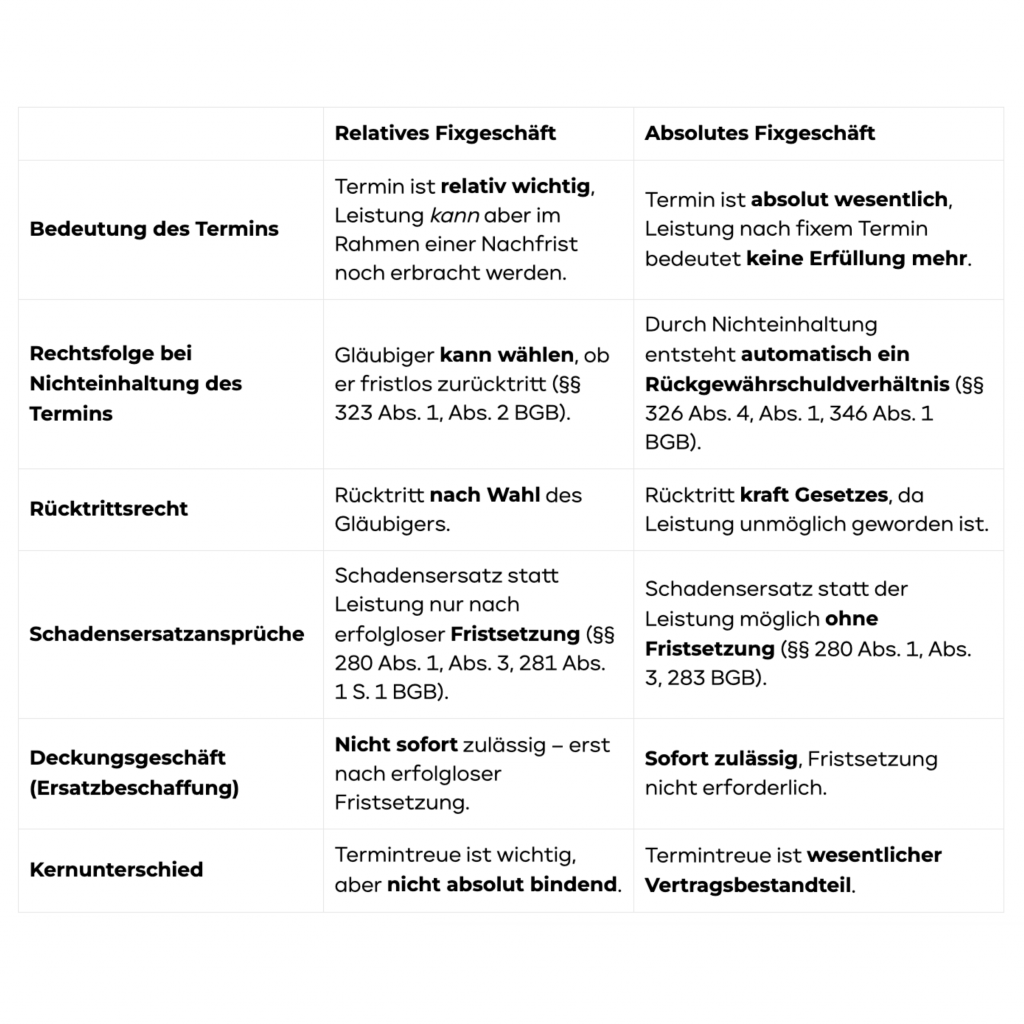

Was ist der Unterschied zwischen einem relativem und absolutem Fixgeschäft?

Beim absoluten Fixgeschäft entsteht durch die Nichteinhaltung des Liefertermins gem. §§ 326 Abs. 4, 326 Abs 1, 346 Abs. 1 BGB kraft Gesetzes ein Rückgewährschuldverhältnis zwischen den Parteien. Beim relativen Fixgeschäft hängt das Entstehen des Rückgewährschuldverhältnisses hingegen von der Entscheidung des Gläubigers ab, ob er gem. § 323 Abs. 1 Alt. 1 BGB wegen der Nichtleistung zurücktreten will oder nicht. Bei einem absoluten Fixgeschäft hat der Gläubiger die Möglichkeit, die Kosten einer Deckungsleistung gem. §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB vom Schuldner ersetzt zu verlangen, ohne hierfür eine Frist zur Leistung setzen zu müssen, da § 283 BGB keine Frist voraussetzt. Die Fristsetzung wäre wegen der Unmöglichkeit der Leistung sinnlos. Beim relativen Fixgeschäft kann der Gläubiger, der die Leistung nicht termingerecht erhalten hat, nicht fristlos ein Deckungsgeschäft tätigen. Ein Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB setzt nämlich grundsätzlich voraus, dass dem Schuldner erfolglos eine Frist zur Leistung (2. Chance) gesetzt wurde. § 281 Abs. 2 BGB sieht explizit nicht die Fristentbehrlichkeit des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB vor. Bei Nichteinhaltung eines (relativ) wichtigen Termins will der Gesetzgeber also, dass der Enttäuschte fristlos vom Vertrag zurücktreten kann, nicht aber, dass dem Zuspätleistenden sofort fristlos die Deckungskosten oder entgangene Gewinne aus einem fehlgeschlagenen Weiterverkauf oder sonstige Schäden statt der Leistung aufgedrückt werden können.

Beim absoluten Fixgeschäft ist erkennbar, dass die Einhaltung des Termins „absolut“ wichtig ist, während beim relativen Fixgeschäft die Einhaltung des Termins „relativ“ wichtig ist. Beim relativen Fixgeschäft ist noch nicht gesagt, dass eine Leistung nach dem Termin keine Leistung mehr bedeuten würde. Im Geschäftsverkehr haben sich bestimmte Formulierungen (z. B. “fix”, “spätestens”, “genau am…”) etabliert, die die Annahme eines relativen Fixgeschäfts rechtfertigen. Im Einzelfall muss aber genau hingesehen werden.

Übersicht zu den Unterschieden

Beispiel: Karneval

Es ist Karneval in Köln. M hat sich schon seit Wochen auf diesen Tag gefreut. Im Internet hat er beim Kölner Hauseigentümer V zwei Stunden auf dessen Balkon gemietet – ein Premiumplatz mit bester Sicht auf den Rosenmontagszug. Von dort oben, so verspricht die Anzeige, könne man von 12:00 bis 14:00 Uhr das bunte Treiben sehen. M bucht also zwei Slots:

– von 12:00 bis 13:00 Uhr für 100 €,

– und von 13:00 bis 14:00 Uhr für weitere 100 €.

Als M pünktlich um 12:00 Uhr vor der Tür steht, klingelt er – aber niemand öffnet. Drinnen tobt offenbar schon die Party. Erst um 13:00 Uhr macht V auf, leicht verschmitzt, mit einem Bier in der Hand: „Na, jetzt biste ja da!“ M stürmt auf den Balkon, schaut von 13:00 bis 14:00 Uhr den Umzug – dann ist Schluss, der letzte Wagen biegt ab, die Straße leert sich. Die gebuchte erste Stunde (12–13 Uhr) hat M verpasst, ohne eigenes Verschulden. Bezahlt hat M bislang nichts. V bietet dem M an, die zweite gebuchte Stunde noch auf dem Balkon zu verbringen, aber jetzt ist nichts mehr zu sehen.

Wie ist die Rechtslage?

1. Hat der Gläubiger (M) noch einen Anspruch auf die Leistung?

Zunächst ist, wie in jeder Klausur, die die Rechtsfolgen der Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 thematisiert, zunächst zu fragen, ob der Gläubiger noch einen Anspruch auf die Leistung hat. Hier hat der Mieter M einen Mietvertrag abgeschlossen. Damit ist ein Anspruch auf Miete eines Platzes auf dem Balkon des V entstanden. Der Anspruch auf den Sitzplatz von 13:00 bis 14:00 Uhr ist erloschen durch Erfüllung gem. § 362 Abs. 1 BGB. Ob der Anspruch auf den Sitzplatz für eine weitere Stunde auch, gem. § 275 Abs. 1 BGB, erloschen ist, hängt davon ab, ob es sich um ein absolutes Fixgeschäft handelt. Grundsätzlich könnte der M noch von 14:00 bis 15:00 Uhr auf dem Balkon sitzen. Das hat aber für die beiden Parteien erkennbar keinen Sinn. Schließlich kam der M nur, um den Umzug zu sehen. Es handelt sich um ein absolutes Fixgeschäft.

Die verspätete Leistung bzw. eine Leistung nach dem fixen Zeitpunkt stellt hier für den Gläubiger, den Mieter, überhaupt („absolut“) keine Erfüllung mehr dar. Die Leistung ist jetzt für den Gläubiger sinnlos.

2. Was könnte der Gläubiger noch verlangen?

Der Mieter könnte darüber hinaus Ansprüche auf Schadensersatz gem. §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB haben. Hier ist aber nicht vorgetragen, worin der Schaden des Mieters bestehen sollte.

3. Kann der Schuldner noch etwas vom Gläubiger verlangen?

Im Übrigen hat der Vermieter gegen den Mieter nur einen Anspruch auf Zahlung von 100 €. Denn der ursprünglich entstandene Anspruch i.H.v. 200 € ist erloschen gem. § 326 Abs. 1 Hs. 2 i.V.m. § 441 III i.H.v. 100 €.

Fixgeschäft: Eintritt des Verzuges ohne Mahnung

Nicht unterschätzt werden sollte außerdem, dass in einer Klausur das Verstreichen eines fixen Termins Verzugsfragen auslöst.

Beispiel:

K steht Anfang Sommer ohne fahrbaren Untersatz da. Die Sonne knallt, die Urlaubsplanung steht, nur das Auto fehlt. Nach längerem Suchen findet er bei V endlich ein passendes Fahrzeug – genau das Modell, das er haben will. Der Kaufvertrag ist schnell geschlossen. Gezahlt hat K zwar noch nicht, aber er sagt deutlich: „Ich bräuchte das Auto am liebsten schon am 1. Juli – spätestens am 2. Juli will ich damit in den Urlaub fahren.“ V nickt, sagt nichts Gegenteiliges – und K verlässt sich darauf. Dann kommt der 1. Juli. Kein Auto. Kein Anruf. Keine Angabe von Gründen. Der 2. Juli: Der Urlaub steht vor der Tür, die Koffer sind gepackt, aber die Einfahrt bleibt leer. Also bleibt K nichts anderes übrig, als sich kurzfristig einen Mietwagen zu nehmen – teuer, aber alternativlos. Nach zwei Wochen Sonne und Sand kehrt K zurück – und hat eine klare Forderung: V, der sich nicht exkulpieren kann, soll ihm die Kosten für den Mietwagen ersetzen.

Kann K von V die Kosten für den Mietwagen ersetzt bekommen?

Hier lautet die passende Anspruchsgrundlage §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB. Zwischen K und V wurde ein Schuldverhältnis geschlossen. V hat die fällige, mögliche Leistung nicht erbracht. Allerdings müsste K zunächst den V mahnen, da sich V ansonsten nicht in Verzug befände. Eine Mahnung ist hier jedoch gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB entbehrlich. K kann daher von V die Mietwagenkosten neben der Leistung ersetzt verlangen. Bei dem Termin handelt es sich insbesondere nicht um ein absolutes Fixgeschäft, da hier nicht erkennbar ist, dass K an einer Leistung nach dem vereinbarten Termin gar kein Interesse mehr hätte. Auf die Frage, ob hier ein relatives Fixgeschäft vorliegt, kommt es hingegen gar nicht an, da der K ja nicht fristlos gem. § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB vom Kaufvertrag zurücktreten will.

Abwandlung:

K kauft sich am 2.7.2025 ersatzweise ein anderes Auto und möchte nun von V die teureren Deckungskosten ersetzt haben. Den Kaufpreis will K nicht mehr an V zahlen.

Kann K von V die Kosten für den Deckungskauf verlangen?

Die Kosten für den Deckungskauf kann K nur über einen Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung verlangen. Denkbar wäre hier §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB, allerdings liegt wie besprochen kein absolutes Fixgeschäft vor. Damit ist die Leistung für den Schuldner nicht unmöglich geworden. Denkbar wäre ferner ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB. Hierzu müsste K dem V jedoch zunächst eine Frist zur Leistung gesetzt haben. Die hohen Hürden der Entbehrlichkeit gem. § 281 Abs. 2 BGB liegen nicht vor. Wir sehen: K kann die teuren Deckungskosten nicht ohne Weiteres ersetzt verlangen.

Kann K fristlos vom Vertrag mit V zurücktreten?

Fraglich ist, ob K sich zumindest fristlos vom Kaufvertrag lösen kann. Das wäre möglich, wenn die Voraussetzungen des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB vorliegen. Beim relativen Fixgeschäft ist die Einhaltung des Termins erkennbar „relativ“ wichtig. Ein relatives Fixgeschäft liegt vor, wenn die Einhaltung eines bestimmten Liefertermins für die Beteiligten so wesentlich ist, dass das Geschäft mit der pünktlichen Leistung „stehen und fallen soll“. Anders als beim absoluten Fixgeschäft bleibt also die Leistungserbringung für den Schuldner grundsätzlich möglich. Die pünktliche Leistung ist für die Parteien zwar erkennbar „relativ“ wichtig, aber eine Leistung nach dem fixen Termin ist noch möglich. Entscheidend ist aber, dass hier die Leistung für den Gläubiger nur noch von geringem Nutzen sein müsste. Aber Achtung: Das ist hier nicht erkennbar. Der K kann das Auto auch noch weiterhin anderweitig nutzen. K hat sich das Auto nicht erkennbar nur für den Urlaub gekauft. Hier muss eine weitere wichtige Abgrenzung erfolgen, nämlich, ob nur ein Termin vereinbart wurde, oder ein relatives Fixgeschäft vorliegt. K kann sich daher nicht fristlos vom Kaufvertrag lösen.

Fazit

Die saubere Abgrenzung zwischen absolutem und relativem Fixgeschäft ist in einer Klausur essenziell. Die Unterschiede in den Rechtsfolgen sind wesentlich. Aber nicht immer, wenn eine Leistung zu einem bestimmten Termin vereinbart wird, liegt überhaupt ein Fixgeschäft vor. Eine genaue Auslegung und Gesamtbetrachtung sind erforderlich. Wir hoffen, dass dir dieser Beitrag dabei geholfen hat, hier sicherer zu werden.

Wenn du merkst, dass dir in deiner Examensvorbereitung oder im Studium gezielte Unterstützung fehlt, dann zögere nicht – melde dich noch heute bei uns!

Unsere erfahrenen Dozentinnen und Dozenten begleiten dich mit über 20 Jahren Praxiserfahrung – ob auf dem Weg zum Prädikatsexamen oder bei der Wiederholung des Examens. Mit unserer individuellen Jura Online-Nachhilfe lernst du effizient, examensnah und strukturiert.

Die Dozententeams der Kraatz Group, der Akademie Kraatz und der Assessor Akademie stehen dir vom Grundstudium bis zum 2. Staatsexamen zur Seite – mit maßgeschneiderten Konzepten für deinen persönlichen Erfolg.

Sophie Goldenbogen, Ref. iur.

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.