- 21. November 2025

- Posted by: Florian Bieker

- Category: Sonstiges

Allgemeines

Das erste Staatsexamen Jura besteht im schriftlichen Teil aus sechs Klausuren. Drei davon sind dem Zivilrecht zuzuordnen. Hier kann es in allen drei Klausuren passieren, dass das Bereicherungsrecht geprüft wird. Erfahrungsgemäß handelt es sich bei allen, die Jura studieren, um ein sehr unbeliebtes Thema. Dabei ist das Prüfungsthema gerade bei den Justizprüfungsämtern sehr beliebt. Darüber hinaus handelt es sich um eine anspruchsvolle Materie, die auch beliebte sog. Schachtelprüfungen ermöglicht. Viele, die Jura studieren, stehen daher spätestens bei der Jura Examensvorbereitung vor der Herausforderung, das Bereicherungsrecht und somit auch die condictio ob rem gemäß § 812 I 2 Alt. 2 BGB zu verstehen und zu lernen. Das erste Staatsexamen im Jurastudium ist eine der bedeutendsten Hürden auf dem Weg zum erfolgreichen juristischen Beruf. Daher wollen wir Dir mit diesem Blogbeitrag die Grundlagen der condictio ob rem vorstellen.

I. Wo ist die condictio ob rem geregelt und wo wird die Anspruchsgrundlage im juristischen Gutachten geprüft?

Die condictio ob rem ist in § 812 I 2 Alt. 2 BGB geregelt und im juristischen Gutachten ganz am Ende zu prüfen.

Bei der condictio ob rem handelt es sich um die Zweckverfehlungskondiktion. Nach der juristischen Prüfungsreihenfolge sind zunächst vertragliche, dann quasivertragliche, anschließend dingliche und zuletzt deliktische und bereicherungsrechtliche Ansprüche zu prüfen.

Tipp/Hinweis: Möchtest Du mehr zu den Grundsätzen im Zivilrecht lesen, wie der zivilrechtlichen Prüfungsreihenfolge, lies gerne den Blogbeitrag „Die wichtigsten Prinzipien und Allgemeines aus dem BGB – für das Verständnis des Zivilrechts unverzichtbar“. Bereits jetzt ist darauf hinzuweisen, dass Du Dich ab Beginn des Jurastudiums intensiv mit den Grundlagen befassen solltest.

1. Wie prüft man die condictio ob rem?

Bei der condictio ob rem muss der Anspruchsgegner etwas durch Leistung des Anspruchsstellers erlangt haben und der mit der Leistung bezweckte Erfolg darf nicht eingetreten sein. Daher ergibt sich folgendes Prüfungsschema:

Was bedeutet „Etwas erlangt“?

Hier prüft man, ob der Bereicherungsschuldner etwas erlangt hat. Etwas Erlangtes ist jede vermögensrechtliche Position. Oftmals wird es um den Besitz und das Eigentum von Sachen gehen. Allerdings sind auch andere vermögensrechtliche Positionen denkbar. Ggf. kann schon in diesem Prüfungspunkt eine Schachtelprüfung erforderlich sein, wenn problematisch ist, ob der Kondiktionsschuldner überhaupt Eigentum erworben hat. Inzident sind dann hier die §§ 929 ff. BGB zu prüfen.

Hinweis/Tipp: Es existiert bereits ein Blogartikel der Kraatz Group zur condictio indebiti, wo der Prüfungspunkt ebenfalls relevant ist. Möchtest Du mehr zur condictio indebiti lesen, klicke auf Blogbeitrag – Die condictio indebiti (§ 812 I 1 Alt. 1 BGB).

Was heißt „durch Leistung des Anspruchssteller“?

Das Erlangte des Kondiktionsschuldners muss er durch Leistung des Bereicherungsgläubigers erlangt haben.

Leistung i.S.d. § 812 I 1 Alt. 1 BGB ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens.

Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Bereicherungsschuldner das Etwas nicht durch Leistung des Bereicherungsgläubigers erlangt hat, ist an die allgemeine Nichtleistungskondiktion zu denken. Diese ist jedoch subsidiär und gesperrt, wenn irgendeine vorrangige Leistung an den Kondiktionsschuldner gegeben ist.

Was bedeutet „der mit der Leistung bezweckte Erfolg ist nicht eingetreten“?

Das bedeutet, dass aufgrund einer vorherigen Zweck-Grund-Abrede ein mit der Leistung bezweckter Erfolg nicht eingetreten ist. Eine solche ist anzunehmen, wenn der eine Teil mit seiner Leistung einen bestimmten Erfolg bezweckt und der andere Teil dies erkennt und die Leistung annimmt, ohne zu widersprechen. Diese Zweck-Grund-Abrede muss etwas weniger als eine vertragliche Vereinbarung sein, aber mehr als ein bloßes Motiv. Grundsätzlich lassen sich drei Fallgruppen bilden, wo § 812 I 2 Alt. 2 BGB zu prüfen ist. § 812 I 2 Alt. 2 BGB kann bei der Zweckstaffelung, dem Vorleistungsfall oder der Veranlassung zu einem bestimmten Verhalten Anwendung finden. Die Fallgruppe Zweckstaffelung meint solche Fälle, in denen über die Vertragserfüllung hinausgehender Zweck verfolgt wird. Ein gutes Beispiel ist, dass A dem B ein Darlehen gewährt, damit er mit seiner Freundin die Hochzeit bezahlen kann, aber B kauft sich dafür ein Auto. In der Literatur ist umstritten, ob eine condictio ob rem überhaupt in solchen Fällen eingreift. Vertretbar sind beide Ansichten.

Bei den Vorleistungsfällen leistet man bei nichtigen Verträgen trotzdem, um die Gegenleistung zu erhalten. Zuletzt sind noch die Veranlassungsfälle relevant, in denen der Leistende mit seiner Leistung die Veranlassung eines bestimmten Verhaltens bezweckt, mithin die Erwartung hat, etwas Bestimmtes zu bekommen.

Welche Ausschlussgründe sind bei der condictio ob rem zu prüfen?

Bei der condictio ob rem sind der § 815 BGB und der § 817 S.2 BGB analog, der auf alle Leistungskondiktionen analog angewendet wird, zu prüfen. Die Besonderheit der condictio ob rem ist unter anderem, dass der Ausschlussgrund § 815 BGB ausschließlich bei der condictio ob rem Anwendung findet.

2. Wie ist das Verhältnis zu § 313 I BGB?

Das Verhältnis zu § 313 I BGB ist umstritten. Oftmals ist bei Fällen der condictio ob rem in Fällen der Zweckstaffelung auch der § 313 I BGB einschlägig. Nach einer Ansicht sind beide Vorschriften nebeneinander anwendbar. Nach einer anderen Ansicht ist § 313 I BGB vorrangig und verdrängt § 812 I 2 Alt. 2 BGB. Das wird u.a. damit begründet, dass § 313 I BGB zu flexibleren Ergebnissen führt. Vertretbar sind beide Ansichten. Wichtig ist hierbei nur, dass Du Dich positionierst und mit vertretbaren Argumenten einer Ansicht folgst, sofern der Streitentscheid von Bedeutung ist.

II. Wie wird die condictio ob rem im Bereicherungsrecht eingeordnet?

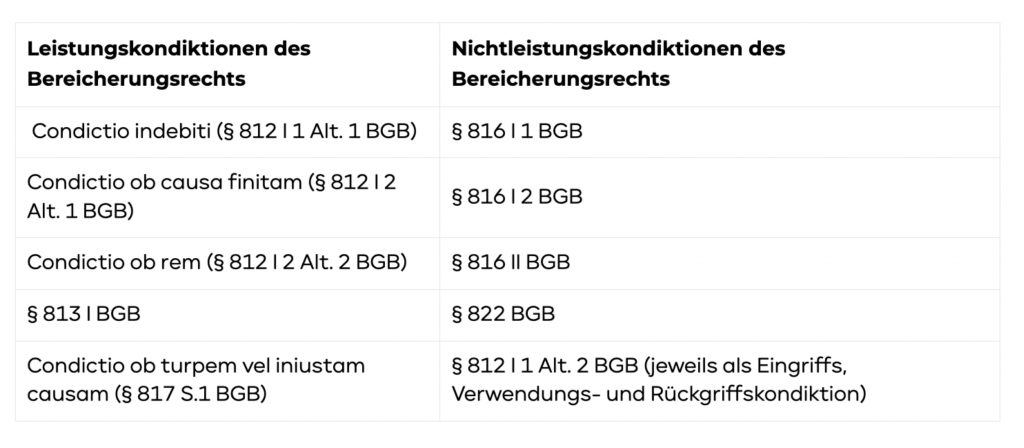

Bei der condictio ob rem handelt es sich um eine eigenständige Anspruchsgrundlage, die zu den Leistungskondiktionen des Bereicherungsrechts zählt. Im Grundsatz wird im Bereicherungsrecht zwischen den sog. Leistungskondiktionen und den sog. Nichtleistungskondiktionen unterschieden. Dabei gilt die Grundregel (Leistungskondiktion vor Nichtleistungskondiktion), die stets zu beachten ist, es sei denn, der Sachverhalt bzw. Bearbeitervermerk gibt Anlass dazu, von der Grundregel abzuweichen. Zusammenfassend ergibt sich folgender Überblick über die Leistungskondiktionen und Nichtleistungskondiktionen des Bereicherungsrechts.

Tipp/Hinweis: Das Beherrschen der Struktur des Bereicherungsrechts ist Grundlage für das Gelingen einer zivilrechtlichen Klausur. Im Rahmen einer Jura Nachhilfe, eines Jura Kleingruppenunterrichts oder eines Jura Einzelunterrichts wirst Du bestens geschult und erkennst die richtige Anspruchsgrundlage.

III. Fallbeispiel

S ist Sponsor eines großen und bekannten Fußballvereins (F). F ist ein eingetragener Fußballverein gemäß § 21 BGB. Die Sponsorengelder belaufen sich vertraglich fixiert auf hohe sechsstellige Summen im Monat. Der geschäftsführende Gesellschafter des Sponsors beabsichtigt, zwei Weihnachtsfeiern im Dezember in den Logen im Stadion zu veranstalten. Nach Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen, erklären Sie sich dazu bereit, die Logen an den entsprechenden gegen eine Zahlung eines „Handgelds“ zzgl. zu den üblichen Sponsorenzahlungen im Dezember zur Verfügung zu stellen. Der Sponsor zahlt das „Handgeld“ i.H.v. 50.000€ zzgl. zu den üblichen Sponsorenzahlungen. Die Vereinsverantwortlichen erkennen das und nehmen die Zahlung an. Einige Tage später tritt jedoch ein anderer Sponsor B an den Verein mit der gleichen Absicht heran. B ist bereit, das Doppelte zu zahlen, sodass die Vereinsverantwortlichen sich dazu entscheiden, die Logen diesem Sponsor nach Zahlung der üblichen Sponsorenzahlung zzgl. „Handgeld“ zur Verfügung zu stellen. Als die Weihnachtsfeiern kurz bevorstehen und der geschäftsführende Gesellschafter zwecks Planungen die Vereinsverantwortlichen kontaktiert, erfährt er von den Geschehnissen und erhält eine Absage.

Der geschäftsführende Gesellschafter des S ist empört und verlangt das „Handgeld“ zurück.

Hat S einen Anspruch gegen F aus condictio ob causa ob rem?

Voraussetzung dafür ist, dass der F etwas durch Leistung der Anspruchsstellerin M erlangt hat und der mit der Leistung bezweckte Erfolg nicht eingetreten ist.

1.) Ist F überhaupt rechtsfähig?

Ja, die Rechtsfähigkeit des F ergibt sich aus § 21 BGB.

2.) hat F etwas erlangt?

F hat Besitz und Eigentum an den Geldscheinen oder einen Anspruch gegen die kontoführende Bank gem. § 675t I BGB erlangt, mithin ein vermögenswertes Etwas.

2.) hat F etwas durch Leistung des Anspruchsstellers erlangt?

Ja, F hat auch etwas durch Leistung des S erlangt. Der Sponsor hat bewusst und zweckgerichtet an F geleistet, um den Verein dazu zu bewegen, dass er die entsprechenden Logen für die Weihnachtsfeier des Sponsors zur Verfügung stellt.

3.) ist der mit der Leistung bezweckte Erfolg eingetreten?

Nein, der mit der Leistung bezweckte Erfolg ist nicht eingetreten. Voraussetzung ist, dass eine Zweck-Grund-Abrede zwischen S und dem F bestand. Für den Sponsor und den Fußballverein haben jeweils der geschäftsführende Gesellschafter und die Vereinsverantwortlichen gehandelt, und alle Parteien waren sich einig, dass die zusätzliche Zahlung zur Ermöglichung einer Weihnachtsfeier in den Logen führen soll. Der S bezweckt mit seiner Leistung einen bestimmten Erfolg, mithin das Bereitstellen der Logen, und der andere Teil (F) in Form der Vereinsverantwortlichen erkennt das und nimmt die Leistung an. Trotzdem entscheiden sich die Vereinsverantwortlichen aufgrund der höheren Zahlung für einen anderen Sponsor, sodass der mit der Leistung bezweckte Erfolg nicht eintritt.

4.) sind irgendwelche Ausschlussgründe einschlägig?

Nein, Ausschlussgründe sind hier nicht ersichtlich.

5.) Was ist die Rechtsfolge?

Rechtsfolge ist, dass der F Herausgabe des Erlangten verlangen kann, mithin das Geld übergeben und zurückübereignet werden muss.

IV. Fazit

Die condictio ob rem ist eine Anspruchsgrundlage, die oftmals in den relevanten Fällen nicht gesehen wird. Dabei hast Du einen entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Klausurkandidaten und kannst gerade hier punkten, wenn Du die Anspruchsgrundlage im Klausursachverhalt richtig identifizierst. Das Bereicherungsrecht ist ein sehr beliebter Prüfungsstoff bei den Justizprüfungsämtern, sodass Du hier keinesfalls auf Lücke lernen solltest. Auch bei der condictio ob rem lassen sich einige klassische Streitstände abprüfen, wie unter anderem das Verhältnis der condictio ob rem zu § 313 I BGB ist. Viele Prüfer

Wir helfen Dir gerne bei der Vorbereitung auf Deine Klausuren im Jura Studium inkl. der Jura Examensvorbereitung. Unsere erfahrenen Dozenten werden Dir das nötige Wissen und die notwendige Motivation geben, damit Du Dein Prädikatsexamen erreichst. Melde Dich gerne bei uns für Dein kostenloses Beratungsgespräch.

Ref. jur. Florian Bieker

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.