- 26. September 2025

- Posted by: Florian Bieker

- Category: Zivilrecht

Das Bereicherungsrecht ist in den §§ 812 ff. BGB geregelt und prüft man nach der zivilrechtlichen Prüfungsreihenfolge regelmäßig am Ende, was jedoch nicht bedeutet, dass es unwichtig ist. Ganz im Gegenteil ist das Bereicherungsrecht auch im Hinblick auf die Klausuren in den Fokus zu rücken, denn hier lassen sich mannigfaltige Probleme integrieren. Da es sich um verhältnismäßig wenige Paragrafen handelt, könnte man denken, dass es sich um eine einfache Rechtsmaterie handelt. Jedoch ist auch hier das genaue Gegenteil der Fall. Die §§ 812-822 BGB zu beherrschen, ist anspruchsvoll. Die Vorschriften sind bei den Jura Studierenden eher unbeliebt. Daher werden wir zunächst mal die Leistungskondiktion condictio indebiti in diesem Blogbeitrag für Dich näher beleuchten.

Was ist überhaupt eine Leistungskondiktion?

Bei einer Leistungskondiktion leistet der Anspruchsteller an einen Anspruchsgegner. Das klingt leichter als es ist. Dabei ist die Anspruchsvoraussetzung Leistung das maßgebliche Abgrenzungskriterium zur sog. Nichtleistungskondiktion.

Leistung bedeutet die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Leistungskondiktion stets vor der Nichtleistungskondiktion zu prüfen ist, sofern sie einschlägig ist und die Fallfrage keine Einschränkungen enthält. Gerade bei § 812 BGB muss man sehr genau arbeiten und die entsprechende Anspruchsgrundlage zitieren, da von dem Korrektor insbesondere auch darauf geachtet, ob der Rechtskandidat in der Lage ist im konkreten Fall die passende Anspruchsgrundlage heranzuziehen.

Wie viele Leistungskondiktionen sind in § 812 BGB enthalten?

In § 812 BGB finden sich drei Leistungskondiktionen. Die Leistungskondiktion condictio indebiti (§ 812 I 1 Alt. 1 BGB), die Leistungskondiktion condictio ob causa finitam (§ 812 I 2 Alt. 1 BGB) und zuletzt die Leistungskondiktion condictio ob rem (§ 812 I 2 Alt. 2 BGB). Hier ist es von großer Bedeutung, dass man sich vergegenwärtigt, wann welche Anspruchsgrundlage heranzuziehen ist. Bevor allerdings näher auf die genannten Leistungskondiktionen eingegangen wird, ist es von Vorteil, wenn man sich zunächst über die Klausurbedeutung klar wird.

1. Warum ist das Bereicherungsrecht so klausurrelevant?

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen muss man sehr genau mit dem Gesetz arbeiten und die richtigen Anspruchsgrundlagen prüfen. Wie man sieht, existieren viele verschiedene Leistungskondiktionen. In einer Klausur kann es unter Umständen gar nicht so einfach sein, die entsprechende Anspruchsgrundlage zu identifizieren. In den vermeintlich wenigen Paragrafen sind einige Anspruchsgrundlagen enthalten, die in einer zivilrechtlichen Klausur jedoch nicht alle zwingend zu prüfen sind. Das Bereicherungsrecht eignet sich darüber hinaus auch sehr gut als Einstieg für eine Schachtelprüfung, wenn beispielsweise im Prüfungspunkt „ohne Rechtsgrund“ abgeprüft wird, ob der Kaufvertrag wirksam ist und dementsprechend einen Rechtsgrund zum Behaltendürfen darstellt. Die Schachtelprüfungen sind besonders beliebt in zivilrechtlichen Klausuren. Hier stellt das Justizprüfungsamt regelmäßig Klausuren, die auf eine Schachtelprüfung hinauslaufen, unabhängig davon, ob Bereicherungsrecht geprüft wird oder nicht.

Tipp/Hinweis: Mit einer effektiven Jura Nachhilfe oder einem effektiven Jura Einzelunterricht wirst Du geschult, dass Du die richtige Anspruchsgrundlage aus dem Bereicherungsrecht identifizierst und prüfst.

2. Wie prüft man die Leistungskondiktion gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB (condictio indebiti)?

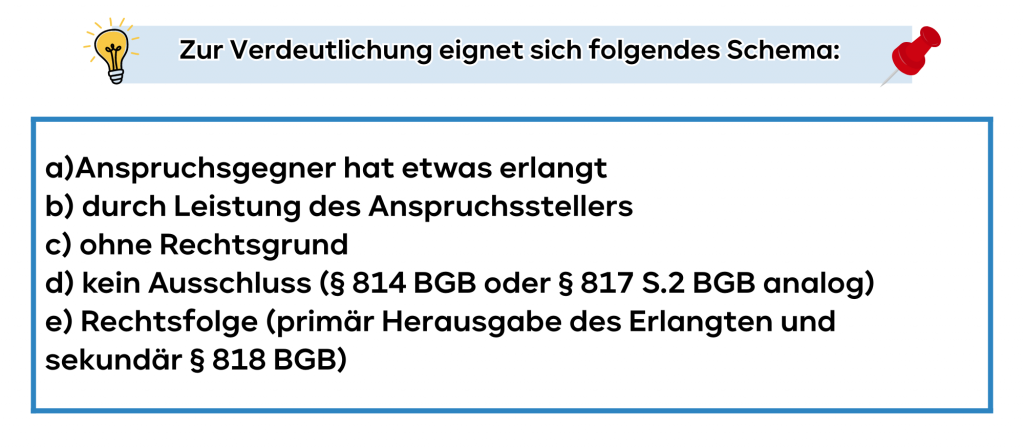

Bei der condictio indebiti muss der Anspruchsgegner etwas durch Leistung des Anspruchssteller ohne Rechtsgrund erlangt haben. Außerdem darf der Anspruch nicht ausgeschlossen sein. Rechtsfolge ist, dass der Anspruchsgegner primär das Erlangte herauszugeben hat. Sekundär ist § 818 BGB zu prüfen.

a. Wie prüft man „etwas erlangt“?

Hier prüft man, ob der Bereicherungsschuldner etwas erlangt hat. Etwas Erlangtes ist jede vermögensrechtliche Position. Oftmals wird es um den Besitz und das Eigentum von Sachen gehen. Allerdings sind auch andere vermögensrechtliche Positionen denkbar. Ggf. kann schon in diesem Prüfungspunkt eine Schachtelprüfung erforderlich sein, wenn problematisch ist, ob der Kondiktionsschuldner überhaupt Eigentum erworben hat. Inzident sind dann hier die §§ 929 ff. BGB zu prüfen.

b. Was bedeutet „durch Leistung des Kondiktionsgläubigers“?

Das Erlangte des Kondiktionsschuldners muss er durch Leistung des Bereicherungsgläubigers erlangt haben.

Leistung i.S.d. § 812 I 1 Alt. 1 BGB ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens.

Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Bereicherungsschuldner das Etwas nicht durch Leistung des Bereicherungsgläubigers erlangt hat, ist an die allgemeine Nichtleistungskondiktion zu denken. Diese ist jedoch subsidiär und gesperrt, wenn irgendeine vorrangige Leistung an den Kondiktionsschuldner gegeben ist.

c. Was heißt „ohne Rechtsgrund“?

Rechtsgrund ist jeder materiell-rechtliche Grund zum Behaltendürfen. Hier ist auch an vielerlei Rechtsgründe zu denken, wie Kaufverträge oder Werkverträge beispielsweise. Auch eine echte berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag kann einen Rechtsgrund zum Behaltendürfen darstellen. Ggf. sind auch hier inzidente Schachtelprüfungen derart erforderlich, ob ein solcher Rechtsgrund tatsächlich gegeben ist.

d. Welche Ausschlussgründe sind bei § 812 I 1 Alt. 1 BGB zu prüfen?

Bei der condictio indebiti sind die § 814 BGB und § 817 S.2 BGB analog heranzuziehen. § 817 S.2 BGB analog deshalb, weil die Voraussetzungen einer Analogie gegeben sind (zu den Voraussetzungen vgl. Blogbeitrag „Die wichtigsten Prinzipien und Allgemeines aus dem BGB – für das Verständnis des Zivilrechts unverzichtbar“). Ein gutes Argument ist, dass in den Fällen des § 817 S.1 BGB oftmals auch der § 812 I 1 Alt. 1 BGB einschlägig, sodass die Vorschrift leerlaufen würde, wenn sie im Rahmen des § 812 I 1 Alt. 1 BGB keine Anwendung finden würde.

e. Wie ist bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen die Rechtsfolge des § 812 I 1 Alt. 1 BGB?

Rechtsfolge ist primär die Herausgabe des Erlangten. Oftmals verlangt der Gläubiger die Herausgabe seiner Sache. Wie genau das zu erfolgen hat, bestimmt sich nach der Art des Gegenstands. Beispielsweise kann Eigentum durch Rückübereignung „herausgegeben“ werden, unmittelbarer Besitz dagegen durch bloße Herausgabe. Ist das, warum auch immer nicht mehr möglich, ist ein Blick in § 818 BGB zu werfen.

Ein weiterer Sonderfall ist § 819 I BGB. Liegen die Voraussetzungen von § 819 I BGB vor, kann sich der Kondiktionsschuldner nicht mehr auf Entreicherung berufen. Das ist insbesondere bei Bösgläubigkeit der Fall. Bei Minderjährigen ist strittig, ob auf die Kenntnis der Minderjährigen oder die der gesetzlichen Vertreter (Eltern) abzustellen ist.

Tipp/Hinweis: Das ist ein Klausurklassiker. Gute Dozenten werden Dir dieses Problem näherbringen. Jura Nachhilfe oder Jura Einzelunterricht sind hier die effektivsten Möglichkeiten.

Zusammenfassend sind noch einmal die wichtigsten Punkte der condictio indebiti in einer Tabelle darzustellen.

|

Aspekte, die die Klausurrelevanz der Leistungskondiktion condictio indebiti begründen |

|

Arbeit mit dem Gesetz |

|

Richtige Anspruchsgrundlagen identifizieren |

|

Abgrenzung der Leistungskondiktionen untereinander und Leistungskondiktion/Nichtleistungskondiktion |

|

Schachtelprüfungen |

|

Rechtsbeziehungen zwischen mehreren Personen richtig zuordnen |

|

Verknüpfung und Verbindung zu anderen Rechtsgebieten |

|

Beliebte „Klausurklassiker“ |

Fazit zu § 812 I 1 Alt. 1 BGB (Leistungskondiktion)

Die herausragende Bedeutung der juristischen Grundlagen des Bereicherungsrechts sollte jedem Studenten und Referendar bewusst sein.

Die solide Kenntnis der Leistungskondiktionen aus dem § 812 I BGB gehört schon im 1. Staatsexamen zum Pflichtprogramm. Sie sind häufiger Gegenstand der Klausuren im Zivilrecht. Bereits mit dem Auffinden der richtigen Anspruchsgrundlage gehen Schwierigkeiten einher. Ist die Leistungskondiktion nach § 812 I 1 Alt. 1 BGB oder die Leistungskondiktion nach § 812 I 2 Alt. 1 BGB zu prüfen? Oder ist eventuell die Leistungskondiktion nach § 812 I 2 Alt. 2 BGB einschlägig? Bereits hier liegt die entscheidende Weichenstellung in der Klausur. Außerdem lassen sich so auch völlig unproblematisch Schachtelprüfungen konstruieren, was aus Sicht des Klausurerstellers sehr beliebt ist.

Die Anspruchsgrundlagen sind in vielen Gesichtspunkten sehr ähnlich, allerdings auch in vielerlei Hinsicht unterschiedlich, sodass genaue Arbeit mit dem Fall und Gesetz erforderlich ist, um die richtige Anspruchsgrundlage zu identifizieren.

Solltet Ihr Euch im Bereicherungsrecht oder anderen Rechtsgebieten noch nicht examensreif fühlen, vereinbart gerne einen kostenlosen Probetermin. Unsere erfahrenen Dozenten der Kraatz Group, Akademie Kraatz und der Assessor Akademie stehen Euch vom Grundstudium bis zum 2. Staatsexamen mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus existieren bereits zahlreiche Erfahrungsberichte, die unsere Expertise bestätigen.

Außerdem bieten wir Dir einen kostenlosen Newsletter. Dieser Newsletter hält Dich über aktuelle examensrelevante Rechtsprechung in allen Rechtsgebieten auf dem Laufenden.

Dipl. jur. Florian Bieker

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.