- 3. November 2025

- Posted by: Mario Kraatz

- Category: Zivilrecht

Die Drittschadensliquidation zählt für viele Studenten zu den unliebsamen Themen im Zivilrecht. Was ist der Anwendungsbereich der Drittschadensliquidation? Und wie lautet der Aufbau derselben in der Klausur? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen und dann anschließen auch noch einen Fall zusammen lösen.

I. Die normale Schadensersatzkonstellation im Zivilrecht

Grundsätzlich ist die Schadensersatzkonstellation im Zivilrecht die, dass der Geschädigte gegen den Schädiger einen Anspruch hat, der auf Ersatz des Schadens geht und sich nach den §§ 249 ff. BGB richtet.

Dabei können immer nur eigene Schäden geltend gemacht werden, nicht jedoch die eines Dritten.

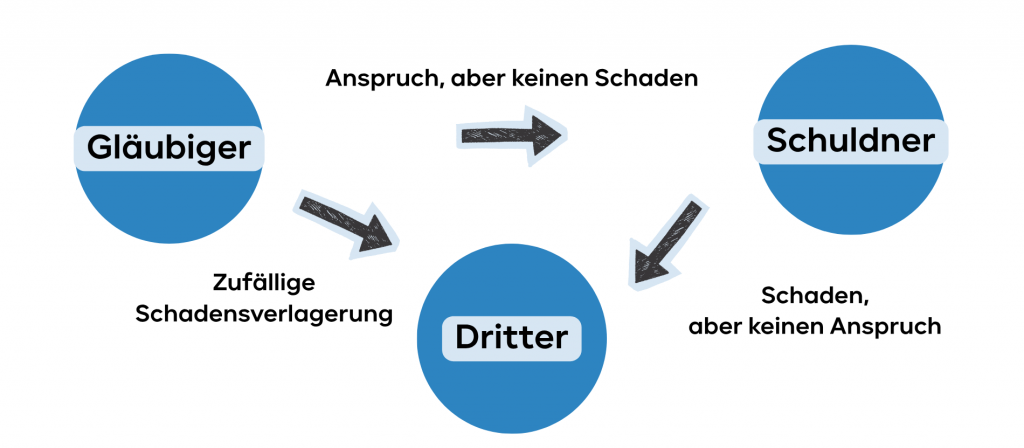

II. Ausnahme vom Grundsatz bei zufälliger Schadensverlagerung auf dritte Person

Davon ist jedoch dann eine Ausnahme zu machen, wenn es zu einer zufälligen Schadensverlagerung auf einen Dritten kommt, etwa aufgrund eines Vertrags oder einer gesetzlichen Regelung.

Dann würde nämlich derjenige, der einen Anspruch auf Schadensersatz hat, keinen Schaden mehr haben, weil dieser auf den Dritten übergegangen ist.

Der Anspruchsinhaber steht also ohne Schaden, da dieser zuvor auf einen Dritten (Geschädigten) übergegangen ist. Die Folge dessen wäre, dass der Schädiger an niemanden Schadensersatz leisten müsste, was nicht sein kann:

Dem Anspruchsinhaber nicht, denn dieser hat keinen Schaden. Dem Geschädigten (Dritten) nicht, denn dieser hat keinen Anspruch.

Damit liegt eine unbillige Rechtsfolge vor, die korrigiert werden muss. Hierbei hilft die Drittschadensliquidation. Der Dritte kann mit deren Hilfe nämlich seinen Schaden liquidieren.

III. Drittschadensliquidation Schema

Die Voraussetzungen für die Drittschadensliquidation sind also die folgenden:

- Anspruchsinhaber hat Anspruch, aber keinen Schaden

- Geschädigter hat einen Schaden, aber keinen Anspruch

- Zufällige Schadensverlagerung

- Rechtsfolge

1. Anspruchsinhaber hat Anspruch, aber keinen Schaden

Bei diesem Punkt sind folgende Fragen zu beantworten: Woraus ergibt sich der Anspruch des Anspruchsinhabers (Anspruchsgrundlage)? Wieso entfällt der Schaden?

2. Geschädigter hat einen Schaden, aber keinen Anspruch

Hier muss man den Schaden des Dritten darstellen und sodann inzident prüfen, ob er einen Anspruch gegen den Schädiger hat.

3. Zufällige Schadensverlagerung

Der dritte Punkt ist die Zufälligkeit der Schadensverlagerung. Aus der Sicht des Schädigers muss der Schaden zufällig bei einer anderen Person als dem Anspruchsinhaber eingetreten sein.

4. Rechtsfolge

Der Anspruchsinhaber bleibt Inhaber des Anspruchs, muss aber den Schaden des Dritten beim Schädiger liquidieren. Der Dritte kann dann gem. § 285 BGB analog (h.M.) oder aus vertraglicher Nebenpflicht (a.A.) die Herausgabe des Schadensersatzes bzw. die Abtretung des Schadensersatzanspruches verlangen.

IV. Was sind anerkannte Fallgruppen der zufälligen Schadensverlagerung?

Hierbei sind die folgenden gängigen Fallgruppen der zufälligen Schadensverlagerung anerkannt:

- Obligatorische Gefahrenentlastung

- Mittelbare Stellvertretung

- Obhut für fremde Sachen

Hinweis: Diese drei Fallgruppen sind die mit Abstand klausurrelevantesten. Daneben ist eine DSL aber auch noch im Fall von Treuhandverhältnissen und aufgrund vertraglicher Vereinbarung denkbar.

1. Obligatorische Gefahrentlastung

Diese Fallgruppe umfasst die zufällige Verlagerung aufgrund von Gefahrtragungsregeln (vertraglich oder gesetzlich).

Relevant sind insbesondere die folgenden gesetzlichen Gefahrtragungsregeln:

- § 447 BGB beim Versendungskauf

- § 644 BGB beim Werkvertrag

- § 2174 BGB beim Vermächtnis

a) Versendungskauf, § 447 BGB

- 447 BGB ist der Standardfall der Drittschadenliquidation. Daher werden wir diesen noch anhand eines Falls ausführlich thematisieren (siehe unten).

b) Einbaufälle im Werkrecht, § 644 I BGB

Ein weiterer wichtiger Fall der DSL sind die Einbaufälle im Werkrecht. Dazu folgendes Beispiel:

Werkunternehmer W hat für Besteller B ein Gartenhaus hergestellt. Bevor B das fertige Gartenhaus abgenommen hat, wird dieses von X, dem Nachbarn, beschädigt.

W hat den Schaden, da er bis zur Abnahme die Gefahr des zufälligen Untergangs der Werksache trägt, § 644 I BGB. Deshalb hat er auch keinen Anspruch auf Werklohn gegen B. Er hat auch keinen Anspruch gem. § 823 I BGB gegen X, da die Baustoffe gem. § 946 BGB ins Eigentum des B übergegangen sind.

Der B hingegen hat einen Anspruch gegen X aus § 823 I BGB, aber keinen Schaden, da vor Abnahme die Leistungsgefahr noch nicht auf ihn übergegangen ist. B kann von W aufgrund von § 644 I BGB weiterhin verlangen, dass W für ihn ein unbeschädigtes Gartenhaus herstellt.

Die Schadensverlagerung ist hier zufällig. Wäre der Schaden nach Abnahme entstanden, hätte B einen Schadensersatzanspruch gegen X und der W könnte auch seinen Werklohn von B verlangen.

c) Vermächtnisfälle im Erbrecht, § 2174 BGB

Das Vermächtnis (§ 1939 BGB) begründet einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben auf einen bestimmten Vermögensteil aus der Erbmasse. Der Anspruch nach § 2174 BGB auf das Vermächtnis (z.B. ein bestimmter Gegenstand) muss dann vom Vermächtnisnehmer gegenüber dem Erben geltend gemacht werden.

Dazu folgender Beispielsfall:

B ist Alleinerbe des A. A hat C eine wertvolle Vase als Vermächtnis vermacht. Daher hat C gegen den Erben B (= Beschwerter i.S.d. § 2174 BGB) einen Anspruch auf Eigentumsverschaffung an der Vase.

Bevor B dem C die Vase übergeben kann, wird diese durch D zerstört.

B hat einen Anspruch gem. § 823 I BGB gegen den D, da er weiterhin Eigentümer der Vase ist. Jedoch hat er keinen Schaden. Weil die Vase zerstört ist, ist er gem. § 275 I BGB von seiner Leistungspflicht aus § 2174 BGB gegenüber dem Vermächtnisnehmer C freigeworden.

Der Vermächtnisnehmer C hat zwar den Schaden, aber keinen Anspruch gegen D da er kein Eigentum an der Vase hatte, sondern gem. § 2174 BGB nur einen schuldrechtlichen Anspruch.

2. Mittelbare Stellvertretung

Bei der mittelbaren Stellvertretung handelt es sich um einen weiteren anerkannten Fall der zufälligen Schadensverlagerung.

Bei der mittelbaren Stellvertretung handelt der Stellvertreter im eigenen Namen, aber für fremde Rechnung. Unjuristisch gesprochen zahlt der Dritte. Der mittelbare Vertreter ist also durch das Rechtsgeschäft selbst gebunden, da er den Vertrag für sich selbst schließt, die Risiken trägt aber der Geschäftsherr (= Dritter).

Damit hat der mittelbare Stellvertreter zwar einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Vertragspartner, da nur er als Vertragspartner rechtlich gebunden ist. Weil aber die wirtschaftlichen Risiken den Geschäftsherrn treffen, hat er dennoch keinen Schaden.

Beispiel zur mittelbaren Stellvertretung

Kunsthändler K (mittelbarer Stellvertreter) kauft im eigenen Namen ein Gemälde bei B für einen Sammler C (Geschäftsherr). Das Gemälde wird beim Transport beschädigt.

K hat einen Anspruch gegenüber seinem Vertragspartner B, erleidet jedoch keinen eigenen Schaden, da er für Rechnung des C handelt, dieser letztlich also das Gemälde bezahlt. Der Sammler, der den wirtschaftlichen Verlust trägt, hat aber keinen Anspruch gegen den Transporteur, da er nicht Vertragspartei des Kaufvertrags ist.

3. Obhut für fremde Sachen

Bei Obhutspflichten vertraut der Besitzer eine ihm gehörende Sache der Obhut eines Vertragspartners an. Wird diese Sache vom Vertragspartner oder einem Dritten beschädigt, entsteht eine Situation, in der die DSL eingreifen kann.

Wichtige Konstellationen sind die Miete (§ 535 BGB), die Leihe (§ 598 BGB) und die Verwahrung (§ 688 BGB).

V. Abgrenzung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Beide Rechtskonstrukte behandeln gleichsam Fälle, in denen der Geschädigte nicht der Anspruchsinhaber ist. Der Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter (VSD) unterscheidet sich von der Drittschadensliquidation durch die Art der Zurechnung des Schadens sowie der Vertragsbeziehung.

Beim Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte wird ein Dritter auf der Sekundärebene in den Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger einbezogen, damit er selbst eigene Ansprüche gegen den Schuldner bekommt. Es kommt mithin zu einer Häufung der Haftung. Der Schuldner muss ihm also direkt den Schaden ersetzen.

Bei der DSL ist dies anders. Hier bleibt das Haftungsrisiko konstant, denn der Schaden wird bloß von einer Person auf eine andere verlagert. Der Dritte wird auch nicht in den Vertrag einbezogen.

VI. Typische Klausurkonstellation zur Anwendung der Drittschadensliquidation

Nachdem wir die Drittschadensliquidation in ihren Grundzügen erklärt haben, widmen wir uns nun einem Fallbeispiel, anhand dessen wir die Anwendung in der Klausur verdeutlichen.

1. Sachverhalt

Gläubiger G kauft bei Schuldner S in München Porzellangeschirr und verlangt vom Schuldner, dass er dieses nach Berlin sendet. S willigt ein und übergibt das Geschirr einer Transportperson T, die es nach Berlin bringen soll. Auf der Fahrt zerstört T fahrlässig das Geschirr.

Welche Ansprüche hat S gegen die T?

2. Lösungsskizze

A. Anspruch des Schuldners gegen die Transportperson auf Schadensersatz gem. §§ 280 I, III, 282 BGB iVm dem Grundsatz der Drittschadensliquidation

I. Schuldverhältnis

Es liegt ein Schuldverhältnis in Form eines Frachtvertrags vor.

II. Pflichtverletzung (hier einer nicht leistungsbezogenen Pflicht)

Die Transportperson T hat gem. § 241 II BGB die vertragliche Nebenpflicht, sorgfältig mit dem Eigentum des Schuldners umzugehen und dieses nicht zu beschädigen, verletzt.

Hinweis: Der Schuldner ist noch Eigentümer, da noch kein unmittelbarer Besitzerwerb beim Gläubiger vorliegt und somit keine Übereignung gem. §§ 929 ff. BGB erfolgt ist.

III. Vertretenmüssen, § 280 I S. 1 BGB

Das Vertretenmüssen wird gem. § 280 I S. 1 BGB vermutet. Nach § 276 I BGB hat man grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Laut Sachverhalt handelte T fahrlässig. Vertretenmüssen liegt vor.

IV. Schaden (-)

Schuldner S hat keinen Schaden, da er vom Gläubiger den Kaufpreis für das Geschirr verlangen kann. Und zwar trotz Zerstörung des Geschirrs durch seine Transportperson T, weil die Preisgefahr nach der Gefahrtragungsregel des § 447 BGB mit der Übergabe an die Transportperson schon auf den Gläubiger übergegangen ist.

An dieser Stelle kommt der Grundsatz der Drittschadensliquidation ins Spiel.

So könnte der Schuldner den Schaden des Gläubigers geltend machen, wenn die Voraussetzungen der Drittschadensliquidation vorliegen:

- Schuldner hat Anspruch, aber keinen Schaden (+)

Der Schaden besteht aufgrund der Zerstörung des Geschirrs. Anspruch allerdings (-), da Gefahr bereits auf Gläubiger übergegangen ist.

- Gläubiger hat einen Schaden, aber keinen Anspruch (?)

Hinweis: An dieser Stelle muss man inzident Ansprüche des G gegen S und T prüfen.

a) Ansprüche gegen S

Gläubiger G könnte einen Anspruch gegen den Schuldner S aus §§ 280 I, III, 283 BGB haben, wenn die Transportperson Erfüllungsgehilfe des Schuldners i. S. d. § 278 BGB wäre. Erfüllungsgehilfe ist, wer im Rechts- und Pflichtenkreis des Geschäftsherrn (Schuldner) tätig wird.

Bei einer Schickschuld umfasst der Pflichtenkreis des Schuldners jedoch nur die Übergabe an eine geeignete Transportperson, nicht auch den Transport an sich. Damit hat der Schuldner seine Leistungspflicht bereits mit Übergabe an die Transportperson erfüllt, sodass die Transportperson auch kein Erfüllungsgehilfe ist.

Ein Anspruch aus § 831 BGB scheidet ebenfalls aus, da T auch kein Verrichtungsgehilfe des S ist.

Lesetipp: Wenn Du die Abgrenzung zwischen § 31 BGB, § 278 BGB und § 831 BGB noch nicht beherrscht, lies Dir gerne unseren Artikel durch: –> § 31, § 278 oder § 831? Zurechnungsvorschrift oder Anspruchsgrundlage?

b) Ansprüche gegen T

Ansprüche gegen T kommen nicht in Betracht. Zum einen besteht keine vertragliche Beziehung zwischen T und G. Zum anderen scheitern deliktische Ansprüche daran, dass keine Rechtsgutsverletzung des S vorliegt, da er noch nicht Eigentümer geworden ist.

- Zufällige Schadensverlagerung aufgrund Gesetzes (Gefahrtragungsregel des § 447 BGB beim Versendungskauf)

Hier könnte sich der Schaden zufällig bereits auf den Gläubiger verlagert haben. Durch die Übergabe an die Transportperson geht die Preisgefahr nämlich bereits auf diesen über. Der Schuldner ist ab diesem Zeitpunkt wegen § 447 BGB von der Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache (Preisgefahr) entlastet.

- Rechtsfolge

Die Voraussetzungen der Drittschadensliquidation sind erfüllt, sodass der Schuldner den Schaden des Gläubigers gegenüber dem Schädiger (der Transportperson) geltend machen kann (= liquidieren).

V. Ergebnis

Der Schuldner hat einen Schadensersatzanspruch gegen die Transportperson aus §§ 280 I, III, 282 BGB iVm dem Grundsatz der Drittschadensliquidation.

Hinweis: Der Schaden wird zum Anspruch gezogen. Der S macht den Schaden des G gegenüber dem Schädiger geltend.

Der Dritte, also G, kann dann gemäß § 285 BGB analog (h.M.) oder aus vertraglicher Nebenpflicht (a.A.) die Herausgabe des Schadensersatzes bzw. das Abtreten des Schadensersatzanspruches von S verlangen.

B. Anspruch des Schuldners gegen die Transportperson auf Schadensersatz aus § 823 I BGB iVm dem Grundsatz der Drittschadensliquidation

I. Rechtsgutsverletzung (+)

–> Eigentum des Schuldners verletzt

II. Verletzungshandlung (+)

–> unsachgemäßer Transport

III. Kausalität (+)

IV. Rechtswidrigkeit (+)

V.Verschulden (+)

VI. Schaden

(-), aber DSL?

- Der Schuldner hat einen Anspruch, aber keinen Schaden (+)

–> s.o.

- Der Gläubiger hat einen Schaden, aber keinen Anspruch (+)

–> s.o.

- Zufällige Schadensverlagerung aufgrund Gesetzes

–> Gefahrtragungsregel des § 447 BGB beim Versendungskauf

- Rechtsfolge

–> s.o.

VII. Ergebnis

Der Schuldner hat einen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der Transportperson gem. § 823 I BGB iVm dem Grundsatz der Drittschadensliquidation.

VII. Worauf sollte man beim Versendungskauf immer vor der Drittschadensliquidation achten?

Zu einer Prüfung der Drittschadensliquidation beim Versendungskauf gemäß § 447 BGB kommt man oftmals in den folgenden beiden Fällen nicht:

- § 475 Abs. 2 BGB: Beim Verbrauchsgüterkauf gilt § 447 S. 1 BGB nur, wenn der Käufer die Transportperson selbst beauftragt hat und der Unternehmer ihm zuvor diese Transportperson nicht benannt hat.

- § 421 Abs. 1 S. 2 HGB iVm § 425 HGB: Beim gewerblichen Transport hat der Empfänger einen Direktanspruch, so dass er seinen Schaden direkt gegen den Schädiger geltend machen kann.

VIII. Wiederholungsfragen

Wenn Du den Artikel aufmerksam gelesen hast, wirst Du die folgenden Wiederholungsfragen leicht beantworten können.

1. Was ist die Drittschadensliquidation?

Die Drittschadensliquidation ist ein rechtliches Konstrukt, bei dem eine Person den Schaden eines Dritten geltend machen kann, obwohl sie selbst keinen Schaden erlitten hat.

2. Welche Voraussetzungen müssen für die Anwendung der DSL erfüllt sein?

Die DSL hat die folgenden 3 Voraussetzungen:

- Der Anspruchsinhaber hat einen Anspruch, aber keinen eigenen Schaden.

- Der geschädigte Dritte hat einen Schaden erlitten, aber keinen eigenen Anspruch.

- Der Schaden des Dritten wurde zufällig auf den Anspruchsinhaber verlagert.

3. Was ist die Rechtsfolge der DSL?

Der Schaden wird zum Anspruch gezogen. Der Anspruchsinhaber kann folglich Schadensersatz beim Schädiger geltend machen. Der Dritte kann dann aber gem. § 285 BGB analog die Herausgabe des Schadensersatzes bzw. die Abtretung des Schadensersatzanspruchs verlangen.

4. In welchen typischen Fallkonstellationen kommt die Drittschadensliquidation zur Anwendung?

Für die DSL sind die folgenden Konstellationen anerkannt:

- Obligatorische Gefahrentlastung, z.B. bei Versendungskäufen gemäß § 447 BGB.

- Obhutsverhältnisse, wie bei Verwahrungsverhältnissen gemäß § 701 BGB.

- Mittelbare Stellvertretung, etwa bei der Anwendung von § 383 HGB.

- Vertragliche Vereinbarung

- Treuhänderische Verhältnisse

5. Wie unterscheidet sich die DSL vom Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter?

Bei der DSL macht der Anspruchsinhaber den Schaden des Dritten geltend, obwohl er selbst keinen Schaden hat. Im Gegensatz dazu hat beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter der Dritte selbst einen eigenen Anspruch gegen den Schädiger.

IX. Fazit zur DSL

Die Drittschadensliquidation mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, ist aber ein klausurrelevantes Thema im Zivilrecht, das eine wichtige Ausnahme zur normalen Schadensersatzkonstellation behandelt. Daher ist es wichtig, dass Du die DSL auf dem Weg zum ersten Staatsexamen verstehst. Ich hoffe, dass dieser Artikel Dir dabei geholfen hat.

Wenn Du Dich im Zivilrecht verbessern möchtest oder auch, falls Du von Anfang an im Jurastudium richtig durchstarten willst, stehen Dir unsere erfahrenen Dozenten jederzeit zur Seite. Buche Dir gerne Deinen kostenlosen Beratungstermin.

RA Mario Kraatz

Gründer und Geschäftsführer der Kraatz Group

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.