- 5. November 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

In unserem heutigen Blogbeitrag befassen wir uns mit verschiedenen Konstellationen des gutgläubigen Erwerbs von Gegenständen aus einer Erbschaft. Was auf den ersten Blick wie ein Exotenthema erscheinen mag, ist bei näherer Betrachtung eine hervorragende Gelegenheit, um im Examen Grundlagenwissen im Sachenrecht abzuprüfen. Dazu braucht man allerdings zusätzlich etwas Wissen aus dem Erbrecht.

Hier kannst du nochmal die Grundstrukturen im Sachenrecht auffrischen → Die 5 besten Tipps, um das Sachenrecht strukturiert und effektiv zu lernen!

Was sind Erbschaftsgegenstände?

Ein Erbschaftsgegenstand ist ein Gegenstand, dessen Besitz nach dem Tod in die Erbmasse des Erblassers fallen. Hierzu können sowohl Gegenstände gehören, die dem Erblasser gehören, als auch solche, die der Erblasser gestohlen, geliehen ode gemietet hat.

Was sind Nachlassgegenstände?

Nachlassgegenstände sind solche Sachen, die zum Zeitpunkt des Erbfalls im Eigentum des Erblassers standen. Demgegenüber stehen nachlassfremde Gegenstände. Diese befinden sich zwar im Nachlass oder bei dem Erblasser zum Todeszeitpunkt, gehören aber nicht dem Erblasser selbst; sie sind etwa bloß geliehen oder vom Erblasser selbst unrechtmäßig erworben (z. B. gestohlen). Nachlassgegenstände und nachlassfremde Gegenstände sind also nur Unterfälle vom Oberbegriff der Erbschaftsgegenstände.

Worum geht’s beim Erwerb von Erbschaftsgegenständen?

In Klausuren begegnet einem häufig die Situation, dass eine Person eine bewegliche Sache erwerben möchte, der Veräußerer jedoch nicht Eigentümer ist. Hier liegt ein klassischer Fall des gutgläubigen Erwerbs nach §§ 932 ff. BGB nahe. Einfach gelagert sind auch noch die Fälle, in denen der Veräußerer tatsächlich Erbe des Erblassers ist und einen Gegenstand aus dem Nachlass verkauft. Komplizierter wird es, wenn der Veräußerer einen Gegenstand verkauft, der nur scheinbar dem Nachlass zugeordnet ist, also tatsächlich gar nicht zum Nachlass gehört (sog. nachlassfremder Gegenstand). Besonders examensrelevant sind schließlich die Fälle, in denen eine Person nicht Erbe ist, ihr aber ein Erbschein erteilt wurde. Nach § 2366 BGB wird derjenige, dem ein Erbschein erteilt ist, im Rechtsverkehr als Erbe behandelt. Der gutgläubige Erwerb vom vermeintlichen Erben ist dann unter bestimmten Voraussetzungen trotz fehlender Erbenstellung möglich.

Worauf muss ich in einer Klausur mit Erbschaftsgegenständen achten?

Um in einer Klausur alle möglichen Fallkonstellationen sicher zu bewältigen, solltest du vor allem die §§ 932 ff. BGB beherrschen. Darüber hinaus ist das Verständnis des § 857 BGB essenziell. Schließlich sind die §§ 2365 und 2366 BGB wichtig. Im Folgenden einmal die Basics im Überblick:

Was ist der Erbschein?

Der Erbschein wird vom Nachlassgericht ausgestellt. Zuständig für die Erteilung ist das Amtsgericht des letzten Wohnsitzes des Erblassers, §§ 72, 73 FGG. Der Erbschein bekundet, wer der Erbe ist und welchen Beschränkungen der Erbe unterliegt (z.B. §§ 2113 ff. BGB, §§ 2363, 2364 BGB). Der Erbschein wird in einer Klausur in aller Regel falsch ausgestellt sein. Denjenigen, der in einem falschen Erbschein als Erben ausgewiesen ist, nennt man Scheinerbe. Liegen im Rahmen einer Veräußerung eines Erbschaftsgegenstands durch den Scheinerben die Voraussetzungen gem. §§ 2365, 2366 BGB vor, gilt sinngemäß Folgendes: Es tritt im Verhältnis zum Scheinerben der Rechtszustand wie beim Erwerb des Erbschaftsgegenstands vom Erblasser bzw. wahren Erben ein. Nicht nötig ist, dass der Erbschein dem Erwerber vorgelegt, erwähnt oder dem Erwerber auch nur bekannt war. Anders ausgedrückt: Der Erbschein ersetzt das fehlende Erbrecht eines Scheinerben. Einfach ausgedrückt: Man erwirbt von einer Person, die durch einen Erbschein fälschlicherweise als Erbe ausgewiesen ist, einen Erbschaftsgegenstand so, wie wenn man den Erbschaftsgegenstand vom Erblasser bzw. vom wahren Erben hätte erwerben können.

Was ist der Unterschied zwischen §§ 932 ff. BGB und §§ 2365, 2266 BGB?

Sinn und Zweck der §§ 932 ff. ist es, den redlichen (gutgläubigen) Erwerber so zu stellen, wie der Erwerber stünde, wenn die Person, von der er Eigentum an der beweglichen Sache zu erwerben versucht, der wirkliche Eigentümer wäre. Die §§ 2365, 2366 BGB haben hingegen das Ziel, den Erwerber so zu stellen, als würde er einen Erbschaftsgegenstand vom Erblasser bzw. vom wahren Erben des Erblassers erwerben.

Was ist der Erbenbesitz gem. § 857 BGB?

Die Vorschrift des § 857 BGB (Erbenbesitz) ist im Verhältnis zu § 854 BGB ein Sondertatbestand. Die tatsächliche Sachherrschaft des Erben wird nicht fingiert, es wird vielmehr ausnahmsweise auf die Sachherrschaft (und damit auf die Publizität) verzichtet. Der Erbe ist in der juristischen Sekunde nach dem Tod des Erblassers auch ohne tatsächliche Sachherrschaft unmittelbarer Besitzer der Erbschaftsgegenstände i.S.d. § 854 BGB. Untechnisch ausgedrückt: der Erbe erbt die Besitzposition des Erblassers.

Wie geschieht der Erwerb von Nachlassgegenständen?

Der Grundfall:

Als Grundfall dient folgende Konstellation: Der Erblasser (E) ist Eigentümer einer Uhr. E hat kein Testament errichtet. Der einzige Hinterbliebene des E, sein Sohn (S), nimmt die Uhr nach dem Tod des E an sich und verkauft sie an den Erwerber K.

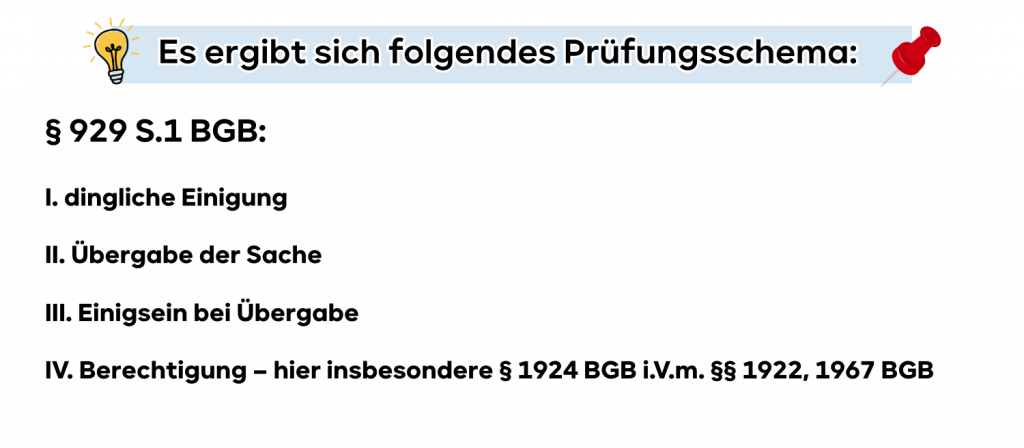

Wie wird K Eigentümer?

Dazu müssten Voraussetzungen einer Übereignung gem. § 929 S. 1 BGB vorliegen. S und K haben sich dinglich geeinigt, dass K Eigentümer der Uhr werden soll. S hat dem K die Uhr übergeben. Die Einigung lag auch bei der Übergabe noch vor und wurde nicht widerrufen (sog. Einigsein bei Übergabe). Schließlich müsste K berechtigt gewesen sein, die Uhr zu übereignen. Das ist dann der Fall, wenn er Eigentümer der Uhr war. Als einziger Hinterbliebener und Sohn des E ist der S gem. § 1924 BGB i.V.m. §§ 1922, 1967 BGB in die Rechtsposition des E eingetreten und war damit im Zeitpunkt der Veräußerung Eigentümer der Uhr. Damit wird K hier Eigentümer der Uhr gem. § 929 S. 1 BGB.

Hier findest du die besten Tipps für Klausuren im Sachenrecht → Mobiliarsachenrecht – Tipps für die Klausur!

Wie vollzieht sich der Erwerb von nachlassfremden Gegenständen vom Erben?

Nachlassfremde Gegenstände sind Sachen, die sich zwar im Nachlass befinden, aber nicht dem Erblasser gehören. Bei deren Veräußerung ist entscheidend, ob der Veräußerer wahrer Erbe ist oder nicht und ob er einen Erbschein besitzt oder nicht. Betrachten wir zunächst Fälle ohne Erbschein. Hier ist wiederum entscheidend, ob der zu erwerbende Gegenstand dem wahren Eigentümer abhandengekommen ist oder nicht.

Erwerb von nachlassfremden Gegenständen ohne Erbschein

Beim Erwerb nachlassfremder Gegenstände spielt § 857 BGB in Verbindung mit § 935 BGB eine entscheidende Rolle. Diese Vorschriften ermöglichen es einem Erwerber, solche Sachen vom wahren Erben zu erwerben, die der Erblasser zuvor nur geliehen oder gemietet hatte. Der wahre Eigentümer der Sache ist in solchen Fällen nicht schutzwürdig, da er die Sache freiwillig in den Rechtsverkehr gegeben hat. Diese Konstellation kennen wir bereits vom ganz normalen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten. Anders ist die Situation, wenn dem wahren Eigentümer die Sache abhandengekommen ist.

1. Erwerb nachlassfremder Gegenstände – Beispielsfall mit geliehener Sache

Der Eigentümer D verleiht eine wertvolle Uhr an den Erblasser E. Nachdem E verstorben ist, nimmt dessen Erbe S die Uhr sofort an sich. S glaubt irrtümlich, die Uhr gehörte dem Erblassers. In diesem Glauben verkauft S die Uhr an den Erwerber K. K hält den Erben S für den rechtmäßigen Eigentümer. Für den Erwerber K stellt sich hier die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein gutgläubiger Eigentumserwerb möglich ist. Klar ist, dass der Erwerber K das Eigentum an der Uhr nicht gem. § 929 S. 1 BGB vom S erwerben kann, da der S nicht Eigentümer der Uhr ist. Die Uhr gehörte nämlich nicht dem Erblasser. K könnte das Eigentum an der Uhr von S jedoch gem. §§ 929 S. 1 i.V.m. §§ 932 ff. BGB gutgläubig vom Nichtberechtigten erwerben.

Prüfung des gutgläubigen Eigentumserwerbs

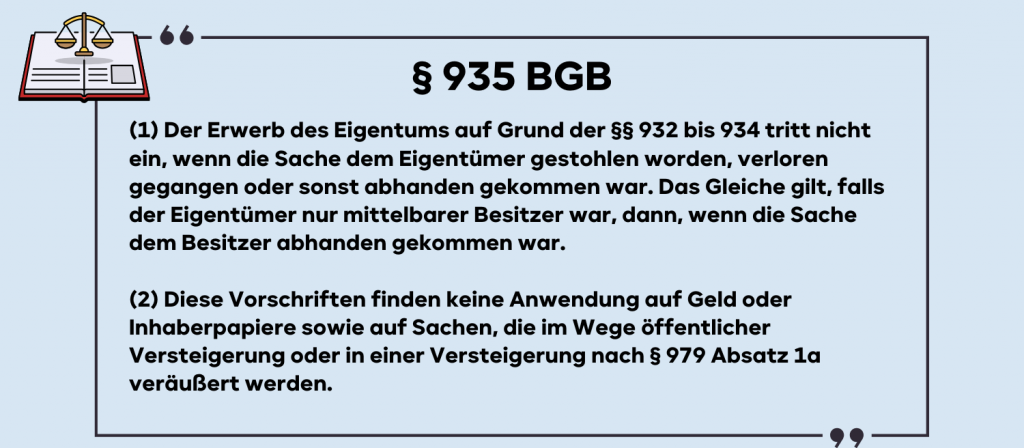

In unserem Beispielsfall liegen alle Voraussetzungen des § 929 S. 1 BGB vor, außer, dass der Veräußerer S nicht berechtigt ist. Es liegt ein Verkehrsgeschäft vor, da S und K personenverschieden sind. Das dingliche Rechtsgeschäft liegt in der dinglichen Einigung über die Eigentumsübertragung. Ferner weist sich der nichtberechtigte Veräußerer S durch die Übergabe der Uhr und den damit verbundenen Besitzwechsel als Eigentümer aus. Anders ausgedrückt: Die Übergabe erzeugt gem. § 1006 BGB den Rechtsschein, dass S Eigentümer der Uhr ist. Der Erwerber K ist außerdem gutgläubig, da er weder weiß noch grob fahrlässig verkennt, dass der Veräußerer S gar nicht der Eigentümer ist. Schließlich dürfte der gutgläubige Erwerb nicht gem. § 935 BGB ausgeschlossen sein.

Hier hat der Eigentümer D allerdings freiwillig den Besitz an der Uhr durch die Leihe auf den Erblasser E übertragen. Ihm selbst ist die Sache also nicht abhanden gekommen. Der gutgläubige Erwerb ist gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB aber auch dann ausgeschlossen, wenn dem Besitzmittler des Eigentümers die Sache abhandengekommen ist. Der Besitzmittler i.S.d. § 868 BGB war hier zunächst der Erblasser E, der den Besitz an der entliehenen Uhr zu keinem Zeitpunkt freiwillig aufgegeben hat. Durch den Tod des Erblassers tritt dann der Erbe S gem. § 857 BGB kraft Gesetzes in die Besitzposition des Erblassers ein. Der Erbe „erbt“ sozusagen die exakte Besitzposition des Erblassers. Damit erbt S die Besitzmittlerposition des Erblassers. S ist damit nach dem Tod des E Besitzmittler für den Eigentümer D i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB. Da S die Uhr aber freiwillig, wenn auch irrtümlich in dem Bewusstsein, Eigentümer zu sein, an den K übergeben hat, liegt kein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB vor. Damit liegen die Voraussetzungen für einen gutgläubigen Erwerb vor. K wird Eigentümer.

Hier findest du alles, was du zum Besitz im Sachenrecht wissen musst → Der Besitz im Sachenrecht

2. Erwerb nachlassfremder Gegenstände – Fall mit gestohlener Sache

Anders verhält es sich, wenn die nachlassfremde Sache dem wahren Eigentümer D vom Erblasser E oder einem Dritten gestohlen wurde. In diesem Fall hat der Erbe S zwar ebenfalls die Besitzlage des Erblassers kraft § 857 BGB übernommen und veräußert die Sache an den gutgläubigen Erwerber K. Dennoch scheitert der gutgläubige Eigentumserwerb des K hier an §§ 935 Abs. 1 S. 1 BGB. Denn der Diebstahl bedeutet, dass dem Eigentümer D die Sache unfreiwillig verloren ging. K wird nicht Eigentümer und der wahre Eigentümer E kann die Herausgabe der Uhr von K verlangen.

Zwischenfazit

Beim Erwerb von nachlassfremden Gegenständen vom Erben ist entscheidend, ob der Eigentümer die Sache freiwillig oder unfreiwillig verloren hat.

|

Situation |

Gutgläubiger Erwerb vom Erben möglich? |

Eigentum ist beim |

|

Sache durch Eigentümer freiwillig überlassen (z. B. Leihe an Erblassers) |

✅ Ja, nach §§ 929, 932 BGB |

Gutgläubigen Erwerber |

|

Sache ist dem Eigentümer abhanden gekommen |

❌ Nein, wegen § 935 BGB |

Bisherigen Eigentümer |

Erwerb von Erbschaftsgegenständen mit falschem Erbschein

Im Folgenden betrachten wir Fälle, in denen ein nichtberechtigter Veräußerer durch einen falschen Erbschein als Erbe ausgewiesen ist. Auch hier muss unterschieden werden zwischen Nachlassgegenständen auf der einen Seite und nachlassfremden Gegenständen auf der anderen Seite.

1. Erwerb von Nachlassgegenständen bei falschem Erbschein

Beispielsfall:

Erblasser E stirbt und hinterlässt nur seinen Sohn (S). S ist im Testament des E als Alleinerbe eingesetzt. Die Lebensgefährtin des Erblassers, die L, hatte der Erblasser E nie geheiratet. L fälscht nach dem Tod des E das Testament des E. Beim Nachlassgericht erlangt L so einen Erbschein, der sie als Alleinerbin ausweist. Dann verkauft L eine Uhr des E, die L direkt nach dem Tod des E an sich genommen hat, unter Vorlage des Erbscheins an den K. K geht richtigerweise davon aus, dass die Uhr einmal dem E gehörte.

Wie kann K das Eigentum erwerben?

Hier kann K das Eigentum an der Uhr gewiss nicht gem. § 929 S. 1 BGB erwerben, da die L nicht Eigentümerin der Uhr ist. Fraglich ist, ob K das Eigentum an der Uhr von L gem. §§ 929, 932 ff. BGB gutgläubig vom Nichtberechtigten erwerben kann. Alle Voraussetzungen des § 929 S. 1 BGB liegen zwar vor, außer der Berechtigung der L. Auch besteht zu ihren Gunsten durch den Besitz der Rechtsschein von Eigentum. Der Erwerber ist auch gutgläubig. Problematisch ist allein die Frage, ob die Sache i.S.d. § 935 Abs. 1 BGB abhandengekommen ist.

Genau hinsehen beim Prüfungspunkt „Abhandenkommen“

Abhandenkommen bedeutet gem. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB zunächst, dass die Sache dem Eigentümer selbst abhandengekommen ist. Der bisherige Eigentümer, der Erblasser E, hat seinen Besitz aber nicht unfreiwillig aufgegeben. Nach dem Tod des E ist indessen der Erbe S Eigentümer geworden. Ihm könnte die Sache abhanden gekommen sein, wenn er seinen unmittelbaren Besitz unfreiwillig verloren hat. Genau genommen hat S aber nie unmittelbaren Besitz an der Sache erlangt, da die L die Uhr direkt nach dem Tod des Erblassers an sich genommen hat. Es greift aber wieder § 857 BGB. Über § 857 BGB tritt der wahre Erbe in der juristischen Sekunde des Todes des Erblassers kraft Gesetz in die besitzrechtliche Position des Erblassers ein. Der wahre Erbe wurde – in der juristischen Sekunde nach dem Tod des Erblassers – unmittelbarer Besitzer. Indem die L den unmittelbaren Besitz der Uhr dann für sich beanspruchte, verdrängte sie den wahren Erben und Eigentümer ohne dessen Willen aus seiner Besitzposition. Damit liegt Abhandengekommen gem. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB vor. Der Erwerber K kann Eigentum an der Sache also nicht gem. §§ 929, 932 ff. BGB erworben haben.

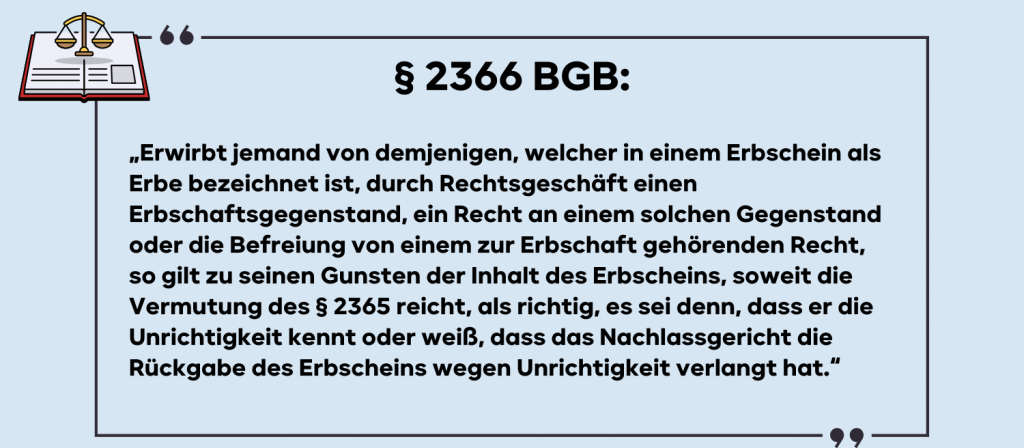

Was ändert sich durch den Erbschein?

Etwas anderes könnte sich aber über §§ 2365, 2366 BGB ergeben. K könnte von L gem. §§ 929 S. 1 i.V.m. §§ 2365, 2366 BGB Eigentum erworben haben. Der § 2366 BGB eröffnet die Möglichkeit, dass ein Dritter gutgläubig von einem Scheinerben Eigentum an einem Erbschaftsgegenstand erwirbt.

Hier sollte durch Rechtsgeschäft ein Erbschaftsgegenstand erworben werden. Ferner ist L als diejenige, die den Gegenstand veräußert, im Erbschein unrichtigerweise als Erbin bezeichnet. Außerdem hat der Erwerber K keine positive Kenntnis von der Unrichtigkeit des Erbscheins und keine Kenntnis davon, dass das Nachlassgericht die Rückgabe des Erbscheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat. Wichtig: Man muss als Erwerber nicht tatsächlich Kenntnis vom Erbschein oder vom Inhalt des Erbscheins nehmen. Es gilt vielmehr ein abstrakter Gutglaubensschutz (vgl. so auch auch § 15 HGB, § 892 BGB).

Rechtsfolge der §§ 2365, 2366 BGB

Die Normen stellen den Erwerber K so, als würde er die betroffene Sache vom wahren Erben erwerben. Der Erbschein ersetzt sozusagen das in Wahrheit fehlende Erbrecht der Scheinerbin L. Anders ausgedrückt: Man erwirbt vom Scheinerben so, wie man vom wahren Erben erworben hätte. Vom wahren Erben aber hätte der Erwerber problemlos gem. § 929 S. 1 BGB erwerben können, da es sich bei der Sache um einen Nachlassgegenstand handelt und die Sache sich daher im Eigentum des wahren Erben befand.

2. Erwerb von nachlassfremden Gegenständen vom Erben mit Erbschein (sog. „doppelt gutgläubiger Erwerb“)

In der Examensklausur wird der Beispielsfall nun aber so abgewandelt, dass die Uhr nicht dem Erblasser gehörte, sondern dass der Erblasser die Uhr nur von einem Dritten D geliehen hatte.

Wie ist die Rechtslage, wenn der Erblasser die Uhr von einem Eigentümer D nur geliehen hätte?

Hier würde ein Eigentumserwerb zugunsten des Erwerbers daran scheitern, dass die Sache dem wahren Eigentümer abhanden gekommen ist. Zwar liegt kein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB vor, denn der Eigentümer (Verleiher) hat durch die Leihe der Uhr den unmittelbaren Besitz an der Uhr freiwillig auf den Erblasser (Entleiher) übertragen. Es liegt aber ein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB vor. Denn der wahre Erbe (S) wird mit dem Tod des Erblassers gem. § 857 BGB zum Besitzmittler des Eigentümers i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB. So wie der Erblasser der Besitzmittler war, erbt der Erbe gem. § 857 BGB genau die Besitzposition des Erblassers. Da die L dann die Uhr nach dem Tod des Erblassers an sich genommen hat, verlor der unmittelbare Besitzer S, der wahre Erbe, den gem. § 857 BGB geerbten Fremdbesitz ohne seinen Willen. Damit ist die Sache einem Besitzmittler des Eigentümers i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB abhandengekommen und ein Erwerb gem. §§ 932 ff. BGB ausgeschlossen.

Was ändert der Erbschein?

Wenn der Person, die die Sache veräußert, aber ein Erbschein ausgestellt ist, ändert sich die Lage. In dieser Konstellation kann der Erwerber zwar auch nicht gem. §§ 929 S. 1 i.V.m. §§ 2366, 2365 BGB Eigentum erwerben. Die Normen stellen den Erwerber nämlich nur so, als würde er vom wahren Erben erwerben. Vom wahren Erben aber könnte der Erwerber nicht gem. § 929 S. 1 BGB Eigentum an der geliehenen Uhr erwerben, da der Gegenstand nicht zum Nachlass des Erblassers gehörte. Die Uhr gehört ja nicht dem Erblasser, sondern dem Dritten (Entleiher).

Der doppelt gutgläubige Erwerb

Vom Erblassers bzw. vom wahren Erben könnte man einen nachlassfremden Gegenstand aber unter Umständen gem. §§ 929 S. 1, 932 ff. BGB erwerben. Daher kommt in einer solchen Konstellation ein sogenannter „doppelt gutgläubiger Erwerb“ in Betracht.

Der Erwerbstatbestand beim „doppelt gutgläubigen Erwerb“ lautet wie folgt:

Die spannende Frage beim doppelt gutgläubigen Erwerb ist vor allem das Abhandenkommen. Hier ist auf den letzten unmittelbaren Besitzer (hier Fremdbesitzer) abzustellen. Über § 2366 BGB wird angenommen, dass der Scheinerbe der wahre Erbe sei. Insoweit gibt der Scheinerbe, der wegen §§ 2365, 2366 BGB als wahrer Erbe angesehen wird, die Sache freiwillig weg und es liegt weder ein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB noch ein Abhandenkommen gem. § 935 Abs. 1 S. 2 BGB vor. Wenn die Uhr vom wahren Eigentümer hingegen nicht verliehen worden wäre, sondern vom Erblasser oder einem Dritten gestohlen worden wäre, würde der doppelt gutgläubige Erwerb gem. §§ 929 S. 1, 2365, 2366 i.V.m. §§ 932 ff. BGB am Abhandenkommen gem. § 935 Ab. 1 S. 2 BGB scheitern.

Fazit

Der gutgläubige Erwerb von Erbschaftsgegenständen verknüpft das Sachen- und Erbrecht auf besonders examensrelevante Weise. Entscheidend ist stets, ob der Gegenstand tatsächlich zum Nachlass gehörte und ob der Erwerber auf einen bestehenden Rechtsschein vertrauen durfte – sei es durch Besitz oder durch einen (ggf. falschen) Erbschein. Während bei freiwillig überlassenen Sachen ein gutgläubiger Erwerb grundsätzlich möglich ist, scheitert er bei gestohlenen oder verlorenen Gegenständen regelmäßig an § 935 BGB. Der Erbschein kann die fehlende Erbenstellung einer veräußernden Person ersetzen (§§ 2365, 2366 BGB), nicht aber ein fehlendes Eigentum an nachlassfremden Sachen. Das geht aber über eine gemeinsame Anwendung von §§ 2365, 2366 BGB und §§ 932 ff. BGB. Wer diese Systematik sicher beherrscht, kann in der Klausur souverän zwischen den verschiedenen Erwerbskonstellationen differenzieren.

Wenn du jetzt merkst, dass dir bei deiner Examensvorbereitung oder im Studium etwas Unterstützung guttun würde, dann warte nicht länger – melde dich noch heute bei uns!

Unsere erfahrenen Dozenten stehen dir mit fundiertem Wissen und über 20 Jahren Erfahrung zur Seite – ganz gleich, ob du ein Prädikatsexamen anstrebst oder dich gezielt auf die Wiederholung des Examens vorbereiten möchtest.

Mit unserer effektiven Jura Online-Nachhilfe unterstützen wir dich optimal auf deinem Weg – individuell, examensnah und effektiv. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Probetermin und lerne unser Angebot kennen!

Die erfahrenen Dozenten der Kraatz Group, der Akademie Kraatz und der Assessor Akademie begleiten dich vom Grundstudium über das 1. Staatsexamen bis hin zum 2. Staatsexamen – mit maßgeschneiderter Unterstützung für deinen persönlichen Lernerfolg.

Sophie Goldenbogen, Ref. iur.

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.