- 10. September 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

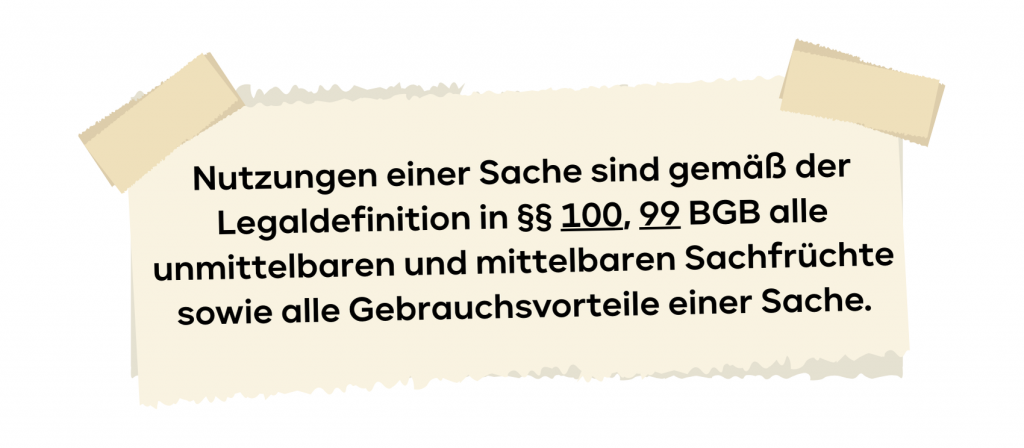

Nutzungsersatzansprüche des Eigentümers gegen den unberechtigten Besitzer sind in den §§ 987 ff. BGB geregelt. Während der Zeit, in der das EBV besteht, können nämlich nicht nur Schäden an der Sache auftreten, die der unberechtigte Besitzer schuldhaft verursacht hat. Ggf. zieht der unberechtigte Besitzer aus der Sache auch tatsächlich Nutzungen.

Da dem unberechtigten Besitzer aber kein Besitzrecht zusteht, hat er die gezogenen Früchte grundsätzlich an den Eigentümer herauszugeben oder die Früchte/Gebrauchsvorteile dem Wert nach im Geld zu ersetzen.

Zugleich zieht ein unberechtigter Besitzer unter Umständen solche Nutzungen nicht, die er nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft hätte ziehen können.

1. Wann hat der Eigentümer einen Anspruch auf Nutzungsersatz gegen den unberechtigten, verklagten Besitzer (§ 987 Abs, 1 BGB)?

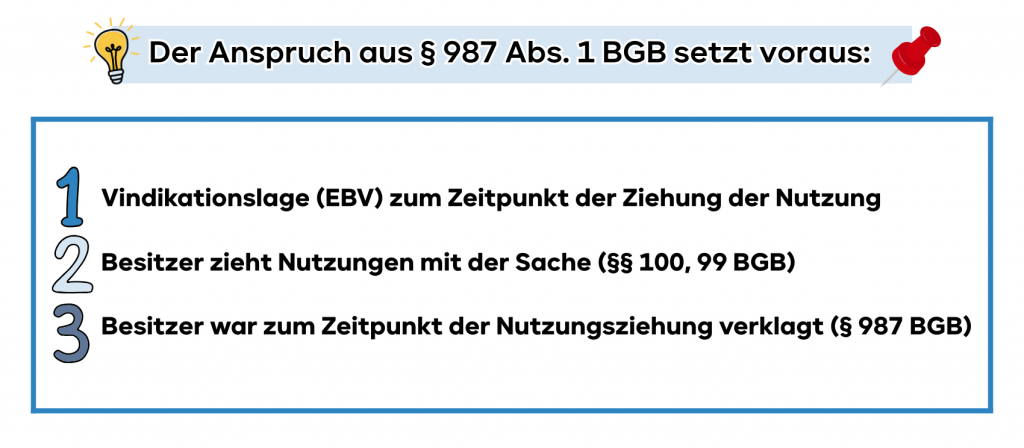

Unter den Voraussetzungen der §§ 987 Abs. 1 BGB hat der Eigentümer gegen den unberechtigten, verklagten Besitzer Ansprüche auf Nutzungsersatz. Gem. § 987 Abs. 1 BGB hat der unberechtigte Besitzer dem Eigentümer die Nutzungen herauszugeben, die er nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit zieht. Der Grund: Seit Rechtshängigkeit, also seit Zustellung einer Herausgabeklage (zum Eintritt der Rechtshängigkeit vgl. § 261 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 253 Abs. 1 ZPO), darf der unberechtigte, aber gutgläubige Eigenbesitzer, der irrtümlich an seine berechtigte Eigentümerstellung glaubt, sowie der unberechtigte, gutgläubige Fremdbesitzer, der irrtümlich an ein abgeleitetes Besitzrecht von einer berechtigten Person glaubt, nicht darauf vertrauen, die Sache weiter behalten und nutzen zu dürfen. Der rechtshängig verklagte, unberechtigte, gutgläubige Besitzer muss damit rechnen, dass ein Gericht unter Umständen dem Kläger, der vom Besitzer gem. § 985 BGB Herausgabe der Sache verlangt, Recht gibt. Wenn aber damit gerechnet werden muss, dass die Sache wieder an eine andere Person herausgegeben werden muss, darf auch der gutgläubige Besitzer nicht darauf vertrauen, die Sache zu nutzen, ohne hierfür Ersatz leisten zu müssen.

Die gleiche Begründung gilt für die Schadensersatzpflicht des rechtshängig verklagten, gutgläubigen, unberechtigten Besitzers.

Wenn du mehr über die Schadenersatzansprüche im EBV lernen willst, dann schau hierzu gerne mal bei diesem Blogbeitrag vorbei → Schadenersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, §§ 989 – 992 BGB

2. Wann hat der Eigentümer einen Nutzungsersatzanspruch gegen den rechtsgrundlosen, bösgläubigen Besitzer?

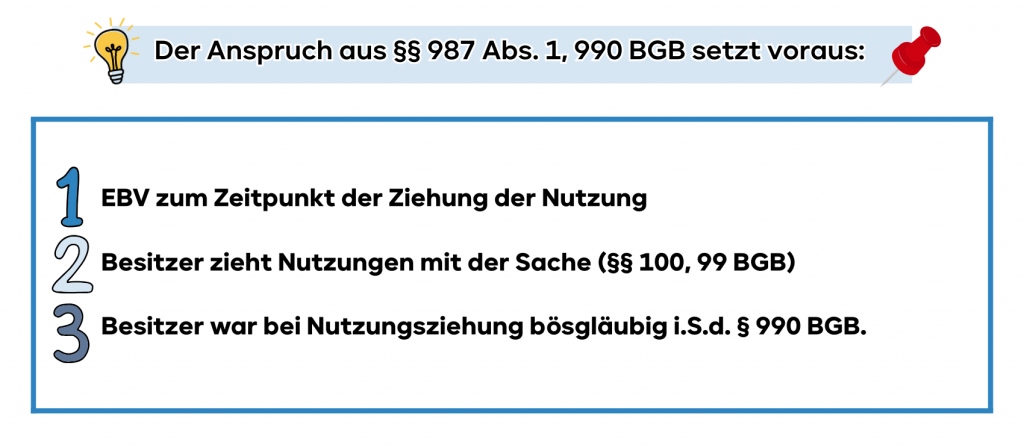

a) Nutzungsersatzanspruch gem. §§ 987 Abs.1 , 990 BGB

Unter den Voraussetzungen der §§ 987, 990 BGB hat der Eigentümer auch gegen den bösgläubigen, unberechtigten Besitzer Ansprüche auf Nutzungsersatz. Der Grund: Wegen der Kenntnis von der Herausgabepflicht darf er die Sache nicht nutzen, ohne verpflichtet zu sein, dem Eigentümer die Nutzung zu ersetzen.

Die gleiche Begründung gilt im Übrigen für die Schadensersatzpflicht des bösgläubigen, unberechtigten Besitzers (vgl. § 989, 990 BGB, siehe hierzu Schadenersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, §§ 989 – 992 BGB)

aa) Die Ausnahme gem. § 991 Abs. 1 BGB

Von dem Grundsatz, dass der bösgläubige, unberechtigte Besitzer grundsätzlich verschärft auf Nutzungsersatz haftet, macht § 991 Abs. 1 BGB eine Ausnahme: Leitet der bösgläubige, unberechtigte Besitzer das Recht zum Besitz von einem mittelbaren Besitzer ab, so findet die Vorschrift des § 990 BGB in Ansehung der Nutzungen nur dann Anwendung, wenn die Voraussetzungen des § 990 BGB auch bei dem mittelbaren Besitzer vorliegen oder diesem gegenüber die Rechtshängigkeit eingetreten ist.

Beispiel:

Diese schwer verständliche Vorschrift soll durch folgendes Beispiel erläutert werden: E verkauft einen Fußball an seinen Freund F. Sowohl der Kaufvertrag als auch die Übereignung sind jedoch unerkannt unwirksam. F hält sich also für einen berechtigten Eigentümer und vermietet den Fußball an D. F erhält die vereinbarte Untermiete von D. D wiederum verkennt grob fahrlässig, dass die Rechtsgeschäfte zwischen E und F unwirksam sind und damit eigentlich sowohl F als auch D den Fußball an E gem. § 985 herausgeben müssten. D nutzt den Fußball des E dennoch.

E fragt sich, ob er vom bösgläubigen D Nutzungsersatz verlangen kann.

Lösung:

Eigentlich könnte E von D gem. §§ 987 Abs. 1, 990 BGB Nutzungsersatz verlangen, da D bösgläubig, unberechtigter Besitzer ist und D den Fußball genutzt hat. § 991 Abs. 1 BGB bestimmt aber, dass der Besitzmittler des F, der D, nur haftet, wenn der mittelbare Besitzer (F) selbst nach § 990 BGB haftet oder verklagt ist (natürlich kann der Eigentümer dann nur einmal Nutzungsersatz entweder von D oder von F erhalten). Hier ist F aber weder bösgläubig noch verklagt. Damit liegen die Voraussetzungen des § 990 BGB bei dem mittelbaren Besitzer nicht vor und diesem (dem F) gegenüber ist auch noch keine Rechtshängigkeit eingetreten.

bb) Was ist der Hintergrund von § 991 Abs. 1 BGB?

Auf den ersten Blick ist es schwer verständlich, warum der D hier nicht zahlen muss, obwohl er bösgläubig ist. Wenn man aber einmal weiterdenkt, wird klar, dass dadurch eigentlich der F geschützt wird. Wenn der D tatsächlich gem. §§ 987 Abs. 1, 990 BGB Nutzungsersatz an E zahlen müsste, könnte er beim gutgläubigen, rechtsgrundlosen Eigenbesitzer F Regress gem. § 536a Alt. 1 BGB wegen anfänglichen Rechtsmangels nehmen. Der D hätte dann nämlich nur wegen eines Rechtsmangels der Mietsache Nutzungsersatz gem. §§ 987 Abs. 1, 990 BGB an E zahlen müssen. Durch die Hintertür würde dadurch der gutgläubige, rechtsgrundlose Eigenbesitzer haften müssen. Sinn und Zweck des EBV ist es aber genau diesen zu schützen. Das wird durch den § 991 Abs. 1 BGB erreicht.

|

Fall § 991 Abs. 1 BGB |

Lösung |

Sinn und Zweck |

|

E verkauft einen Gegenstand an F (KV + Übereignung unwirksam). F vermietet an D. D erkennt, dass die Verträge unwirksam sind und nutzt den Ball dennoch. F hingegen ist gutgläubig und unverklagt. |

Kein Nutzungsersatzanspruch des E gegen D (§§ 987, 990 BGB scheitern an § 991 I BGB). |

Schutz des gutgläubigen mittelbaren Besitzers (F): Würde D haften, könnte er Regress bei F nehmen (§ 536a BGB). Damit würde letztlich der gutgläubige F belastet – genau das soll das EBV verhindern. |

b) Anspruch wegen schuldhaft nicht gezogener Nutzungen, § 987 Abs. 2 BGB

Darüber hinaus haften sowohl der rechtshängig verklagte, unberechtigte Besitzer (sog. Prozessbesitzer) als auch der bösgläubige, unberechtigte Besitzer ab Rechtshängigkeit bzw. ab Bösgläubigkeit für schuldhaft entgegen den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft nicht gezogene Nutzungen. Es kommt hierbei nicht darauf an, ob der Eigentümer selbst die Nutzungen gezogen hätte.

Beispiel:

Käufer K kauft vom Verkäufer V ein Mietshaus. Kaufvertrag und Übereignung sind unerkannt unwirksam. K lässt das Mietshaus entgegen der ordnungsgemäßen Wirtschaft leer stehen und vermietet es nicht.

4. Wann hat der Eigentümer Nutzungsersatzansprüche gegen den gutgläubigen, unberechtigten Besitzer?

a) Der Grundsatz nach dem Gesetzeswortlaut

Der gutgläubige, unberechtigte Besitzer wird von den Regeln des EBV im Hinblick auf die Verpflichtung zum Schadens- und Nutzungsersatz privilegiert. Gem. § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB schuldet er grundsätzlich keinen Nutzungsersatz. Der gutgläubige, unberechtigte Besitzer muss gem. § 985 BGB also nur die Sache an den Eigentümer herausgeben. Gem. § 993 Abs. 1 Hs. 1 BGB schuldet der gutgläubige, unberechtigte Besitzer allenfalls die Herausgabe der sogenannten Übermaßfrüchte. Worum es sich dabei handelt, verdeutlicht folgender Fall.

Beispiel:

Der unerkannt geschäftsunfähige A verpachtet dem gutgläubigen B ein Waldgrundstück für 150 Jahre. B will den Wald komplett roden und neu aufforsten, sodass er bei Rückgabe in 150 Jahren wieder den gleichen Baumbestand hat. Nachdem alle Bäume gefällt sind, wird der Zustand des A offenbar. Hier kann A als Eigentümer vom unberechtigten Besitzer B gem. § 993 Abs. 1 Hs. i.V.m. §§ 812 ff. BGB Nutzungsersatz für die Waldrodung verlangen, da es sich hierbei um Übermaßfrüchte handelt.

b) Nutzungsersatzanspruch gegen den unentgeltlichen, unberechtigten Besitzer

Von jedem Grundsatz gibt es wie immer auch Ausnahmen. § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB schützt den gutgläubigen, unberechtigten Besitzer nur dann, wenn er im Zuge eines (für wirksam gehaltenen Vertrages) eine Gegenleistung an eine andere Person erbracht hat, aufgrund dessen er die Nutzungen behalten zu meinen glaubt.

Beispiel:

Ein gutgläubiger, unberechtigter Besitzer glaubt an die Wirksamkeit eines Kaufvertrages oder Mietvertrages und hat seine Gegenleistung an den Verkäufer bzw. an den Mieter erbracht.

Besitzt er jedoch unentgeltlich, ist er gem. § 988 BGB zur Herausgabe der Nutzungen an den Eigentümer nach den Vorschriften des Bereicherungsrechts verpflichtet. Der gutgläubige, unberechtigten, unentgeltliche Besitzer ist dann aber immer noch privilegiert, da ihm durch den Rechtsfolgenverweis wegen der gezogenen Nutzungen die Einwendung der Entreicherung gem. § 818 Abs. 3 BGB zustehen kann, bspw. wenn es sich bloß um Luxusnutzungen handelte und der unberechtigte Besitzer sich daher keine anderweitigen Aufwendungen erspart hat. Der Einwand der Entreicherung ist sowohl dem rechtshängig verklagten Besitzer (§ 989 BGB) als auch dem bösgläubigen Besitzer (§ 990 BGB) nicht möglich. Das ist dadurch gerechtfertigt, dass diese Besitzer nach ihrer Situation die Sache überhaupt nicht hätten benutzen sollen.

c) Examensklassiker: Nutzungsersatzanspruch des Eigentümers gegen den gutgläubigen, entgeltlichen, unberechtigten Besitzer

Besonders brisant ist die Frage, ob ein Nutzungsersatzanspruch des Eigentümers gegen den gutgläubigen Besitzer besteht, der entgeltlich, aber unberechtigt (gleichbedeutend: rechtsgrundlos) besitzt. Wie bereits beschrieben, hat das EBV gegen diesen Besitzer keinen Nutzungsersatzanspruch vorgesehen. Das erscheint aber widersprüchlich. Nach einhelliger Auffassung liegt hier ein korrekturbedürftiger Wertungswiderspruch vor.

aa) Worin besteht die planwidrige Regelungslücke?

Um das Problem zu verstehen, muss man die folgenden zwei Situationen miteinander vergleichen

(a) Kaufvertrag unwirksam, aber Übereignung wirksam

Wenn E und B einen unerkannt unwirksamen Kaufvertrag über einen Apfelbaum schließen, der dem B von E aber wirksam übereignet wird, kann der E neben der Rückübereignung des Baumes nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB gem. § 818 Abs. 1 BGB auch Herausgabe der gezogenen Nutzungen, also hier Herausgabe der geernteten Äpfel verlangen. Der Rückgriff auf das Bereicherungsrecht ist nicht gem. § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB gesperrt. Zwischen E und B besteht wegen der wirksamen Übereignung zu keinem Zeitpunkt eine Vindikationslage i.S.d. § 985 BGB. Wir sehen: Sogar der unberechtigte (rechtsgrundlose) Eigentümer (!) muss i.R.d. §§ 812 ff. BGB Nutzungsersatz leisten.

(2) Kaufvertrag und Übereignung unwirksam

Wenn jedoch aus zufälligen Gründen nicht nur der Kaufvertrag, sondern auch die Übereignung des Apfelbaumes zunächst unerkannt unwirksam gewesen wäre und der unberechtigte Besitzer des Apfelbaumes die Äpfel erntet, greifen für Nutzungsersatzansprüche des Eigentümers gegen den Besitzer auf den ersten Blick nur die §§ 987 ff. BGB. Der unberechtigte, gutgläubige Besitzer haftet jedoch weder gem. § 987 BGB, noch nach § 990 BGB. Äpfel zu ernten stellt auch keine Ziehung von Übermaßfrüchten i.S.d. § 993 BGB dar. Da der unberechtigte Besitzer in dem Beispielfall den Besitz auf der Grundlage eines Kaufvertrages und damit entgeltlich erlangt hat, scheitert auch § 988 BGB. Der Rückgriff auf das allgemeine Bereicherungsrecht ist gem. § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB gesperrt.

(3) Der Wertungswiderspruch

Ohne eine Korrektur stünde der rechtsgrundlose Eigentümer also schlechter als der rechtsgrundlose (unberechtigte) Besitzer. Das BGB sieht aber im Allgemeinen vor, dass das Eigentum ein stärkeres Recht ist, als der bloße Besitz. Sinnvoll wäre es daher genau umgekehrt, nämlich, wenn der Eigentümer besser stünde als der bloße Besitzer. Anders gewendet wird es noch deutlicher: Der Verkäufer stünde besser, wenn er sein Eigentum verloren hätte, denn dann würde er neben der Rückübereignung gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB auch Nutzungsersatz gem. § 818 Abs. 1 BGB verlangen können. Der Verlust des Eigentums sollte aber nicht zu einer Verbesserung der eigenen Rechtsposition führen.

bb) Was wird zur Lösung des Problems diskutiert?

Der Korrekturbedarf ist unstreitig. Streitig ist nur, wie der unberechtigte, gutgläubige, entgeltliche Besitzer die Nutzungen dem Eigentümer ersetzen muss.

(a) Die Lösung des BGH

Nach der Rechtsprechung des BGH greift § 988 analog i.V.m. §§ 812 ff. BGB. Der entgeltliche, aber rechtsgrundlose Erwerb von Besitz wird behandelt wie der unentgeltliche, rechtsgrundlose Erwerb von Besitz. Die Erbringung einer Gegenleistung sei nämlich letztlich wegen des unwirksamen Vertrages gar nicht geschuldet.

(b) Die Lösung der Literatur

Die Literatur hingegen vertritt, dass die Sperrwirkung des EBV für Nutzungsersatzansprüche nach dem Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB) in diesen Fällen aufgehoben werden soll. Die beiden Ansichten führen im Zweipersonenverhältnis nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nur im Dreipersonenverhältnis würde sich ein Unterschied ergeben, der BGH hat sich bisher aber nicht zu § 988 BGB analog im Mehrpersonenverhältnis äußern müssen. Zur Verdeutlichung folgen zwei Beispiele.

Beispiel Zweipersonenverhältnis:

V verkauft dem K sein Buch. Sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung sind zunächst unerkannt unwirksam. K nutzt das Buch des V und liest es. K hat den Kaufpreis bereits bezahlt. K verlangt, als er von der Unwirksamkeit des Kaufvertrages erfährt, den Kaufpreis zurück. V will mit einem Nutzungsersatzanspruch aufrechnen. K haftet jedoch weder gem. §§ 987 Abs. 1 BGB, noch nach §§ 987, 990 BGB, da er weder rechtshängig verklagt noch bösgläubig war, als er das Buch gelesen hat. Auch § 988 BGB scheidet aus, da K den Besitz am Buch entgeltlich erlangt hat. Nach dem BGH wäre über § 988 BGB analog i.V.m. §§ 812 ff. BGB gleichwohl der K zum Nutzungsersatz verpflichtet, da der rechtsgrundlos erlangte Besitz quasi unentgeltlich ist, da K schließlich auch die Gegenleistung wieder zurückverlangen kann. K muss also, wenn er sich Aufwendungen erspart hat, Nutzungsersatz leisten. Nach der Literatur würde die Sperrwirkung für das Bereicherungsrecht aufgehoben. Dadurch hätte V gegen K einen Anspruch auf Nutzungsersatz gem. §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, 818 Abs. 1, Abs. 2 BGB. Die Meinungen kommen daher zum gleichen Ergebnis.

Beispiel Dreipersonenverhältnis:

V verkauft dem K ein Buch. Sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung sind zunächst unerkannt unwirksam. K nutzt das Buch und liest es. K hat den Kaufpreis bereits bezahlt. Dann stellt sich heraus, dass V das Buch dem Eigentümer E gestohlen hat. Der Eigentümer E verlangt von K Nutzungsersatz. Abermals kommen §§ 987, 990, 988 BGB nicht in Betracht. Der BGH müsste konsequenterweise § 988 BGB analog i.V.m. §§ 812 ff. BGB anwenden und einen Nutzungsersatzanspruch des E gegen K bejahen. Da es sich bei dem Verweis des § 988 BGB auf das Bereicherungsrecht nach herrschender Meinung um einen Rechtsfolgenverweis handelt, würde der BGH in einer Dreipersonenkonstellation nicht prüfen, ob sich K auf eine vorrangige Leistungsbeziehung mit V berufen könnte. Die Literatur hingegen hebt die Sperrwirkung für Nutzungsersatzansprüche aus Bereicherungsrecht auf und prüft eine Nichtleistungskondiktion des E gegen K. Eine solche Kondiktion würde jedoch daran scheitern, dass K den Besitz und die daraus gezogenen Nutzungen durch eine vorrangige Leistungsbeziehung des V erhalten hat. Die Literatur will dem K nicht die Möglichkeit nehmen, sein geschuldetes Vermögensopfer (Verpflichtung zur Zahlung von Nutzungsersatz) mit seinem Anspruch gegen den V auf Rückzahlung des Kaufpreises (§ 812 BGB) verrechnen zu können. Nur nach der Literatur können die vorrangigen Leistungen berücksichtigt werden. Die Literatur verweist darauf, dass E stattdessen Nutzungsersatz von V gem. §§ 992, 823, 294 BGB oder gem. §§ 687 Abs. 2, 681, 667 Alt. 1 BGB verlangen kann.

|

Problem |

Ansichten |

Folge |

|

EBV sperrt Nutzungsersatzansprüche gegen gutgläubigen, entgeltlichen, unberechtigten Besitzer → (P) Rechtsgrundloser Eigentümer stünde schlechter als rechtsgrundloser Besitzer |

BGH: § 988 analog i.V.m. §§ 812 ff. BGB (Besitz gilt als „quasi unentgeltlich“) Literatur: Aufhebung der Sperrwirkung → direkte Anwendung §§ 812 ff. BGB |

Zweipersonenverhältnis: Kein Unterschied, da jeweils Nutzungsersatzanspruch gem. §§ 812 ff. Dreipersonenverhältnis: BGH → Anspruch gegen Besitzer (+) Literatur → Anspruch nur gegen Veräußerer, da Vorrang der Leistungsbeziehung |

Fazit

Die §§ 987 ff. BGB regeln den Nutzungsersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis differenziert nach der Besitzlage. Während der rechtshängig verklagte (§ 987 Abs. 1 BGB) und der bösgläubige Besitzer (§§ 987, 990 BGB) grundsätzlich umfassend haften, ist der gutgläubige Besitzer privilegiert (§ 993 Abs. 1 BGB). Allerdings mit einigen examensrelevanten Ausnahmen. Diese eignen sich sehr gut, um im Examen abzuprüfen, ob das Gesamtgefüge im Sachenrecht verstanden und beherrscht wird. Wir hoffen wir konnten dir dabei helfen, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Falls du merkst, dass du im Zivilrecht noch Lücken hast – egal ob im Jura Grundstudium, in der Zwischenprüfung, im Verbesserungsversuch oder kurz vor dem Assessorexamen – wir unterstützen dich gezielt und individuell. Unsere erfahrenen Dozenten der Kraatz Group, Akademie Kraatz und der Assessor Akademie gehen im Jura online Einzelrepetitorium gezielt auf deine Fragen und Problemfelder ein und begleiten dich so auf deinem Weg zum Prädikatsexamen. Wenn du Interesse an einer individuell auf dich angepassten Examensvorbereitung hast, dann melde dich noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich!

Sophie Goldenbogen

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.