- 24. September 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

Der Eigentümer kann gem. § 985 BGB vom unberechtigten Besitzer grundsätzlich die Herausgabe der Sache verlangen. Die §§ 987 ff. BGB regeln darüber hinaus aber auch noch weitere Ansprüche zwischen dem Eigentümer und dem unberechtigten Besitzer. Die Vorschriften des EBV sollen einen gerechten Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Eigentümer und unberechtigtem Besitzer herbeiführen. In vorherigen Beiträgen haben wir bereits die Ansprüche erörtert, die der Eigentümer gegen den unberechtigten Besitzer hat.

→ Schadensersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, §§ 989 – 992 BGB

→ Nutzungsersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, §§ 987 ff. BGB

Sinn dieser Ansprüche auf Schadens- und Nutzungsersatz ist es, den Eigentümer zu schützen und ihn unter Umständen so zu stellen, als hätte er den Besitz an der Sache nicht verloren, gleichzeitig aber den gutgläubigen Besitzer zu schützen.

In diesem Beitrag werden nun die Ansprüche behandelt, die der Besitzer gegen den Eigentümer haben kann. Diese werden als Verwendungsersatz bezeichnet.

Welche Ansprüche hat der unberechtigte Besitzer gegen den Eigentümer?

Auch der Besitzer kann Ansprüche gegen den Eigentümer geltend machen. Genau wie der Eigentümer soll auch der unberechtigte Besitzer durch das EBV grundsätzlich so gestellt werden, als hätte er den Besitz an der Sache nicht erlangt: Wenn der unberechtigte Besitzer im Hinblick auf die Sache Geld ausgegeben hat, so kann er diese Kosten unter Umständen gem. §§ 994 ff. BGB vom Eigentümer ersetzt verlangen, sog. Anspruch auf Verwendungsersatz.

Das Gesetz differenziert bei den Verwendungsersatzansprüchen des unberechtigten Besitzers gegen den Eigentümer genauso wie bei den Ansprüchen des Eigentümers gegen den Besitzer: Es unterscheidet zwischen Gut- und Bösgläubigkeit des Besitzers und fragt, ob der Besitzer rechtshängig verklagt ist. Außerdem unterscheidet das Gesetz notwendige und nützliche Verwendungen.

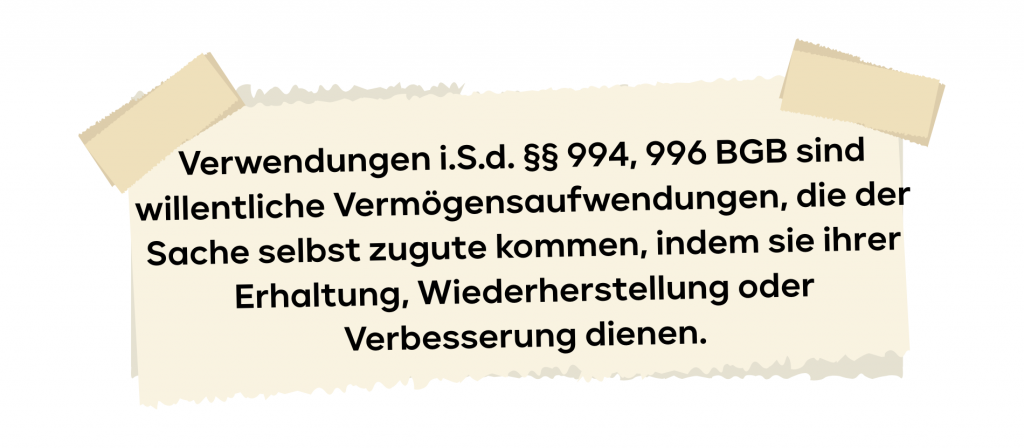

Was sind Verwendungen?

Nach neuer Rechtsprechung sind auch Umgestaltungsaufwendungen als Verwendungen im Sinne der §§ 994 ff. BGB anzusehen. Der BGH vertritt außerdem nicht mehr den engen Verwendungsbegriff, wonach wesentliche Umgestaltungen der Sache keine Verwendungen sind (siehe Abschlussfall unten).

Welche Ansprüche auf Verwendungsersatz hat der gutgläubige, unberechtigte Besitzer gegen den Eigentümer?

Wie bereits erwähnt, unterscheidet das Gesetz zwischen notwendigen und nützlichen Verwendungen.

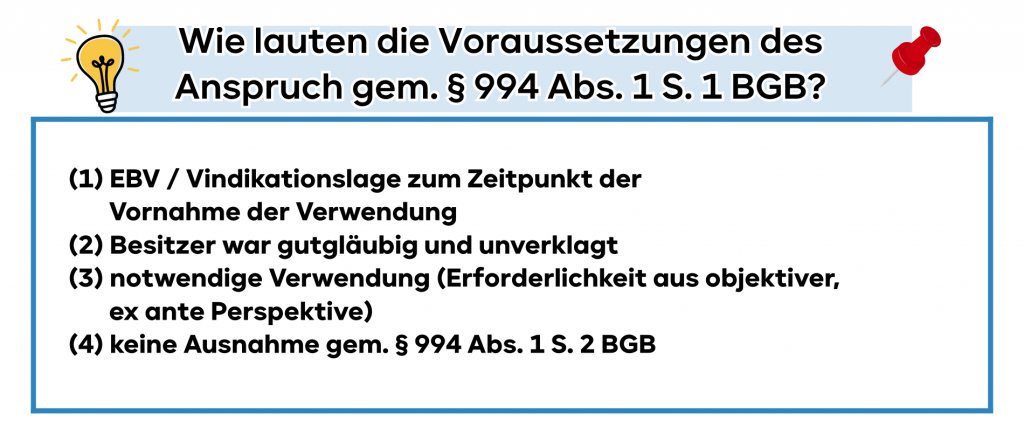

1. Verwendungsersatz für notwendige Verwendungen, § 994 Abs. 1 BGB

Der unberechtigte Besitzer kann vom Eigentümer zunächst notwendige Verwendungen auf die Sache ersetzt verlangen.

Beispielfall:

V und K schließen einen Kaufvertrag über ein Pferd. K zahlt den Kaufpreis, V übereignet dem K das Pferd. Allerdings ist V unerkannt geschäftsunfähig, was K jedoch nicht wusste. Sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung des Pferdes sind somit zunächst unerkannt unwirksam. Da das Pferd lahmt, muss K das Pferd tierärztlich behandelt lassen, wofür K 2000 Euro aufwendet. Nach einigen Wochen verlangt V das Pferd gem. § 985 BGB heraus. K verlangt von V sowohl die 2000 Euro als auch 100 Euro Futterkosten für das Pferd, die K zusätzlich aufgewendet hat.

Lösung:

K hat hier gem. § 994 Abs. 1 S. 1 BGB einen Anspruch auf diese Kosten, da diese Kosten für den Erhalt des Pferdes sowie für den normalen Betrieb erforderlich sind. Das ist gerecht, denn V hätte diese Kosten selbst tragen müssen, wenn er das Pferd gehabt hätte.

Ausnahme:

Dem unberechtigten, gutgläubigen Besitzer sind die gewöhnlichen Erhaltungskosten aber in Ausnahmefällen nicht zu ersetzen. Gem. § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB sind die gewöhnlichen Erhaltungskosten dem unberechtigten Besitzer für die Zeit, für welche ihm die Nutzungen endgültig verbleiben, nicht zu ersetzen. Anders ausgedrückt: Für die Zeit, in der der unberechtigte Besitzer keinen Nutzungsersatz gem. §§ 987 ff. BGB zahlen muss, erhält er auch keine notwendigen Verwendungen ersetzt.

Anwendung auf den Fall:

Im vorliegenden Fall müsste der F, da er ein gutgläubiger, unberechtigter, entgeltlicher Eigenbesitzer ist, jedoch Nutzungsersatz an den Eigentümer zahlen. Nach einer Ansicht gem. § 988 analog i.V.m. §§ 812 ff., nach anderer Ansicht gem. §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, 818 Abs. 1, 2 BGB unter Aufhebung der Sperrwirkung für das Bereicherungsrecht. Der Grund: Der unberechtigte Besitzer soll nicht besser stehen als der unberechtigte (rechtsgrundlose) Eigentümer, der gem. §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, 818 Abs. 1, 2 BGB Nutzungsersatz zahlen müsste. Die Nutzung des Pferdes verbleibt ihr also nicht endgültig. Im Gegenzug kann F hier für das Futter Verwendungsersatz verlangen.

Wenn du diese Thematik noch einmal intensiver wiederholen möchtest, schau in diesem Beitrag vorbei → Nutzungsersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, §§ 987 ff. BGB

Auf welche Sicht ist für die Beurteilung der Notwendigkeit der Verwendung abzustellen?

Maßstab für die Beurteilung der Notwendigkeit ist nach h.M. die objektive Sicht, nicht etwa die Sicht des Eigentümers, der die Sache gem. § 985 BGB vom Besitzer wieder herausverlangen kann. Es kommt also nicht darauf an, ob aus der Sicht des Eigentümers die vorgenommene Reparaturmaßnahme notwendig war oder nicht. Argument ist der Telos der §§ 987 ff. BGB, der möglichst das Vertrauen eines gutgläubigen, unberechtigten Besitzers auf sein vermeintliches Eigentum schützen soll. Wenn er objektiv notwendige Verwendungen vornimmt, soll er diese auch ersetzt bekommen. Ferner gilt im Umkehrschluss zu § 994 Abs. 2 BGB, dass es bei notwendigen Verwendungen, die ein bösgläubiger oder verklagter, unberechtigter Besitzer vornimmt, im Rahmen der Prüfung der berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag auf den erkennbar geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Eigentümers ankommt. Der bösgläubige oder rechtshängig verklagte, unberechtigte Besitzer erhält also unter Umständen keine notwendigen Verwendungen ersetzt, wenn aus der Sicht des Eigentümers die Reparaturen nicht dessen Willen entsprach, dazu unten mehr.

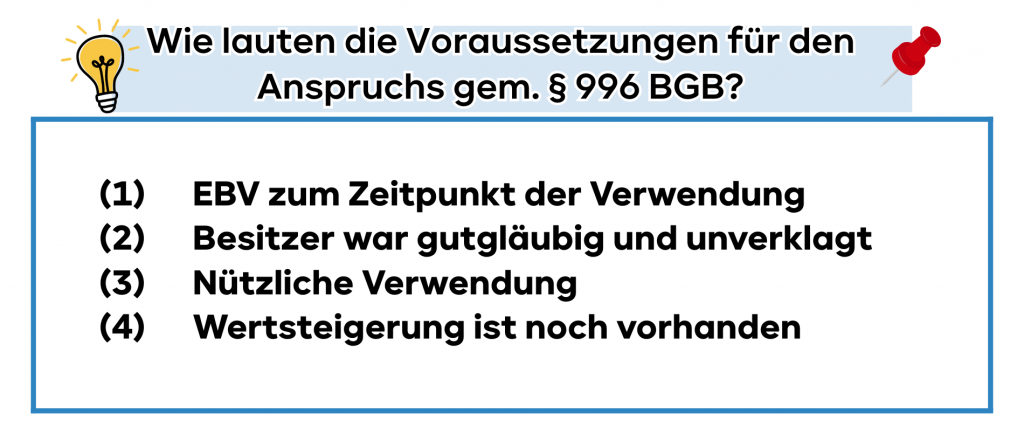

2. Verwendungsersatz für nützliche Verwendungen, § 996 BGB

Der unberechtigte Besitzer kann vom Eigentümer außerdem werterhöhende Verwendungen, die nicht notwendig sind, ersetzt verlangen. Gemeint ist, dass die getätigte Verwendung dem Eigentümer in zumutbarer Weise nützt (sog. nützliche Verwendungen). Wichtig ist, dass die Wertsteigerung noch vorhanden ist. Hierin besteht der wichtige Unterschied zwischen der Ersatzfähigkeit von nützlichen und notwendigen Verwendungen.

3. Welche Verwendungen werden auch dem gutgläubigen, unberechtigten Besitzer nicht ersetzt?

Nicht ersatzfähig nach §§ 994, 996 BGB sind sog. „Luxusverwendungen“ , die weder dem Erhalt der Sache dienen, noch den Wert der Sache steigern.

Zusammenfassung

- 994 Abs. 1 S. 1 BGB schützt das Interesse des unberechtigten, gutgläubigen Besitzers, nachvollziehbarer Weise versucht zu haben, die Sache zu erhalten. Das EBV privilegiert den unberechtigten, gutgläubigen Besitzer also in doppelter Hinsicht. Er haftet gegenüber dem Eigentümer nur in engen Grenzen auf Schadens- und Nutzungsersatz. Außerdem kann der unberechtigte, gutgläubige Besitzer gem. § 994 Abs. 1 S. 1 BGB für die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen von dem Eigentümer Ersatz verlangen. Das ist selbst dann der Fall, wenn der Verwendungserfolg nicht mehr besteht oder die Aufwendungen fehlschlagen. Entscheidend ist nur, dass die notwendigen Verwendungen aus der ex-ante Perspektive erforderlich waren.

- 996 schützt ferner das Interesse des unberechtigten, gutgläubigen Besitzers, den Wert der Sache gesteigert zu haben und hierfür einen Ausgleich zu erhalten.

Welche Ansprüche hat der unberechtigte, bösgläubige sowie die unberechtigte, rechtshängig verklagte Besitzers gegen den Eigentümer?

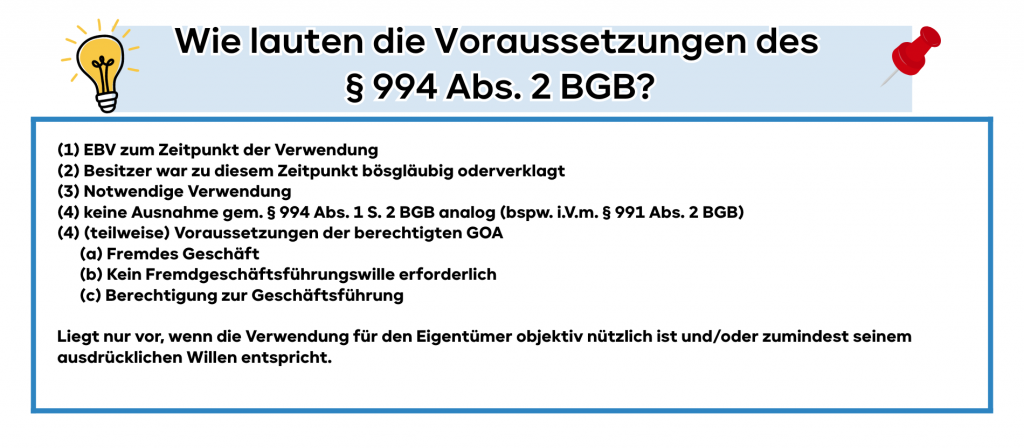

Derjenige der bei Besitzerwerb weiß, dass er unrechtmäßig besitzt, sowie derjenige, der wegen einer Klage mit einer Herausgabe der Sache rechnen muss, soll Verwendungsersatz nur für notwendige, nicht aber für nützliche Verwendungen erhalten. Auch die notwendigen Verwendungen erhält ein solcher Besitzer aber nur unter verschärften Bedingungen.

Verwendungsersatz für notwendige Verwendungen, § 994 Abs. 2 BGB.

Macht der unberechtigte Besitzer nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit oder nach dem Beginn der in § 990 bestimmten Haftung notwendige Verwendungen, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des Eigentümers nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Ersatz der notwendigen Verwendungen nach den Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag ist für den unberechtigten Besitzer ungünstiger, denn die notwendigen Verwendungen müssen dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Eigentümers entsprechen, § 994 Abs. 2 i. V. m. § 683 S. 1, 670 BGB.

Welche Besonderheiten ergeben sich bei der Prüfung?

Da die §§ 987 ff. BGB auf den unrechtmäßigen Eigenbesitzer zugeschnitten sind, kann der Fremdgeschäftsführungswille keine Rolle spielen; er ist also von der Verweisung in § 994 Abs. 2 BGB ausgenommen. Es handelt sich bei § 994 Abs. 2 BGB um eine sog. partielle Rechtsgrundverweisung. Wenn die Aufwendungen fehlschlagen oder der Erfolg nachträglich wegfällt, sind die Kosten i.R.d. § 994 Abs. 1 S. 1 BGB gleichwohl zu ersetzen, wenn sie aus der ex-ante Perspektive erforderlich waren. Die gleiche Wertung gilt zwar grundsätzlich auch bei § 994 Abs. 2 i.V.m. §§ 683, 670 BGB, allerdings nur dann, wenn die Verwendungen dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Eigentümers entsprechen. Widerspricht eine Reparaturmaßnahme etwa einem wirklich geäußerten Willen des Eigentümers, sind die notwendigen Reparaturkosten nicht ersatzfähig, da es sich dann um eine sog. aufgedrängte Bereicherung handelt. Der Eigentümer kann sich dann auf Entreicherung gem. § 818 Abs. 3 BGB berufen.

Zusammenfassung

Das EBV benachteiligt den unberechtigten, bösgläubigen Besitzer i.S.d. § 990 BGB sowie den rechtshängig verklagten Besitzer i.S.d. §§ 987, 989 BGB in doppelter Hinsicht. Er haftet gegenüber dem Eigentümer in der Regel auf Schadens- und Nutzungsersatz. Außerdem kann ein solcher Besitzer zwar gem. § 994 Abs. 2 BGB für die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen von dem Eigentümer Ersatz verlangen. Unter Umständen entfällt aber eine Ersatzpflicht, wenn die notwendigen Verwendungen nicht dem Willen des Eigentümers entsprechen. Nützliche Verwendungen erhalten der unberechtigte, bösgläubige Besitzer sowie der rechtshängig verklagte Besitzer nicht.

Abschlussfall nach BGH, Urteil vom 14.03.2025, Az. V ZR 153/23

Im Folgenden soll der examensrelevante BGH-Fall „Rangsdorf“ (BGH, Urteil vom 14.03.2025, Az. V ZR 153/23) die Regelungen zum Verwendungsersatz im EBV noch einmal abschließend illustrieren. Dieser Fall ist besonders aktuell, da der BGH hier seine bisherige Rechtsprechung zum Verwendungsbegriff geändert hat.

Sachverhalt

V erbte ein Grundstück in Rangsdorf und war seit 1993 als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Ohne sein Wissen wurde im Jahr 2010 das Grundstück zwangsversteigert. K erhielt den Zuschlag und wurde ins Grundbuch eingetragen. K ließ das alte Gebäude, das auf dem Grundstück stand, abreißen und baute ein neues Wohnhaus, das sie mit ihrer Familie bezog. 2014 erfuhr V von der Zwangsversteigerung, reichte Beschwerde ein und erreichte, dass der Zuschlagsbeschluss aufgehoben wurde. Damit wurde rückwirkend festgestellt, dass K nie Eigentümer war.

Lösungsansatz

Zunächst einmal besteht eine klassische Vindikationslage zwischen V und K in Bezug auf das Grundstück. V ist Eigentümer geblieben, K ist Besitzer des Grundstücks und hat gegenüber V kein Recht zum Besitz des Grundstücks. K muss das Grundstück also gem. § 985 BGB an V herausgeben.

1. Kann K darüber hinaus Verwendungsersatz wegen der Errichtung des Hauses aus § 994 BGB verlangen?

Während der Errichtung des Wohnhauses bestand die für einen Anspruch aus §§ 994, 996 BGB erforderliche Vindikationslage. Ein Anspruch aus § 994 BGB scheidet jedoch aus, da der Abriss eines Hauses und die Errichtung eines neuen Hauses zweifellos keine notwendige Verwendung für das Grundstück bedeutet.

2. Kann K Verwendungsersatz wegen der Errichtung des Hauses aus § 996 BGB verlangen?

Für andere als notwendige Verwendungen kann der unberechtigte Besitzer nur Ersatz gemäß § 996 BGB Ersatz verlangen. Dazu müssten die Verwendungen vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit und vor dem Beginn der in § 990 BGB bestimmten Haftung gemacht werden. Außerdem muss der Wert der Sache noch durch die Verwendung erhöht sein, wenn der Eigentümer die Sache wiedererlangt. K hat die Errichtung des Hauses vorgenommen, bevor er von V auf Herausgabe verklagt wurde und vom fehlenden Besitzrecht erfahren hat. K ist somit gutgläubig. Damit kommt ein Anspruch aus § 996 BGB weiterhin in Betracht.

Der BHG kehrt vom sog. engen Verwendungsbegriff ab

Der BGH änderte in dieser Entscheidung nun seine Position zu der in Rechtsprechung und Literatur umstrittenen Frage, ob die Aufwendungen für die Errichtung eines Gebäudes auf einem fremden Grundstück auch dann Verwendungen im Sinne von § 996 BGB sein können, wenn der Bau das Grundstück grundlegend verändert. Nach der bisherigen Rechtsprechung lag § 996 BGB ein sogenannter enger Verwendungsbegriff zugrunde. Verwendungen waren danach nur solche Vermögensaufwendungen, die der Sache zugutekommen sollen, ohne sie grundlegend zu verändern; Die Maßnahmen müssten darauf abzielen, den Bestand der Sache als solche zu erhalten oder wiederherzustellen oder deren Zustand zu verbessern.

Exkurs zum engen Verwendungsbegriff

Zur Begründung wurde auf Folgendes verwiesen: Der Eigentümer sollte vor den finanziellen Lasten einer Ersatzpflicht für die Errichtung des Hauses geschützt werden; seinen Interessen wurden den Interessen des Besitzers der Vorrang eingeräumt. Da der BGH die §§ 994 ff. BGB darüberhinaus als eine erschöpfende Sonderregelung für den Ersatz von Verwendungen zwischen Eigentümer und unberechtigtem Besitzer ansah, kam auch eine Anwendung des allgemeinen Bereicherungsrechts – also sowohl der §§ 812 ff. BGB als auch des § 951 Abs. 1 BGB – nicht in Betracht, und zwar auch dann, wenn gar keine “Verwendung” im Sinne der §§ 994 ff. BGB vorlag. Dem unberechtigten Besitzer blieb in solchen Fällen bisher nur das Wegnahmerecht aus § 997 BGB. Durfte der unberechtigte Besitzer hiervon aus Rechtsgründen, beispielsweise weil wegen der Wohnungsknappheit ein Abbruchverbot bestand, keinen Gebrauch machen, stand ihm gemäß § 242 BGB aber eine Entschädigung zu. Dies erwies sich allerdings nicht selten als wertlos, wenn die Abbruchkosten den Wert der wegzunehmenden Baumaterialien überstiegen.

Wie definiert der BGH heute Verwendungen?

Der BGH folgt jetzt der Literatur, die die Errichtung eines Gebäudes auf einem fremden Grundstück stets als Verwendung betrachtet. Verwendungen i.S.d. §§ 994, 996 BGB sind danach alle Vermögensaufwendungen, die der Sache zugutekommen sollen, also auch solche, die sie grundlegend verändern (sogenannter weiter Verwendungsbegriff). Der BGH ist heute der Ansicht, dass der enge Verwendungsbegriff zu einer einseitigen Bevorzugung des Eigentümers führt, weil er auch für den erheblichen Vorteil eines Hausbaus keinen Ersatz leisten müsste, und zwar unabhängig davon, ob er den Vorteil für sich nutzt. Für den gutgläubigen, unberechtigten Besitzer würde der enge Verwendungsbegriff dagegen eine außerordentliche Härte bedeuten, weil ihm nur das regelmäßig wirtschaftlich wertlose Wegnahmerecht verbleibt. Außerdem werden so Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen bloß verbessernden und grundlegend verändernden Maßnahmen.

Fazit

Die §§ 994 ff. BGB dienen weder allein dem Schutz des Eigentümers vor einer aufgedrängten Bereicherung noch allein dem Schutz des gutgläubigen, unberechtigten Besitzers vor einem ersatzlosen Verlust seiner notwendigen oder nützlichen Aufwendungen. Dies zeigt sich daran, dass die Vorschriften der §§ 994, 996 BGB nach Gut- und Bösgläubigkeit des Besitzers differenzieren und hier teilweise zugunsten des Eigentümers und teilweise zugunsten des Besitzers von den allgemeinen Vorschriften abweichen. Mit den §§ 994 ff. BGB soll ein gerechter Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Eigentümer und Besitzer herbeigeführt werden. Insbesondere der gutgläubige, unverklagte, unberechtigte Eigenbesitzer soll darauf vertrauen dürfen, dass er mit der Sache – wie ein Eigentümer – nach Belieben verfahren kann (§ 903 Satz 1 BGB). Er kann sich, da er keine Kenntnis vom fehlenden Besitzrecht und damit der Herausgabepflicht an den Eigentümer hat, naturgemäß keine Gedanken darüber machen, ob er das Grundstück zu einem anderen Zweck nutzt als der wahre Eigentümer.

Noch Fragen?

Viele Examenskandidatinnen und -kandidaten tun sich im Sachenrecht schwer – dabei muss das gar nicht sein. Gerade dieses Rechtsgebiet folgt einer klaren Struktur, die man mit der richtigen Herangehensweise gut durchdringen kann. Wer das einmal durchdrungen hat, hebt sich deutlich von anderen ab. Die Kraatz Group bietet maßgeschneiderte Jura-Nachhilfe und gezielte Einzelvorbereitung aufs erste und zweite Staatsexamen durch erfahrene Dozent:innen. Mit ihrer langjährigen Prüfungserfahrung verstehen sie es, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und gezielt auf die Anforderungen des Examens vorzubereiten. Wenn Du also etwas Unterstützung im Zivilrecht gebrauchen könntest, melde Dich noch heute bei uns!

Sophie Goldenbogen

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.