- 29. August 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

Wann haftet ein unrechtmäßige Besitzer einer Sache auf Schadensersatz?

Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (EBV) regelt genau diese Fälle.

Damit du die Anspruchsgrundlagen sicher beherrschst, zeigen wir dir im Beitrag nicht nur die Grundsätze des Schadenersatzes im EBV, sondern auch zahlreiche Beispielsfälle.

So kannst du das Gelernte direkt auf typische Klausurkonstellationen anwenden.

Was ist das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis und was regelt es (EBV)?

Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (EBV) regelt allgemein die Rechtsfolgen, wenn Eigentum und Besitz an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache auseinanderfallen, und zwar ohne rechtlichen Grund. Das ist häufig dann der Fall, wenn schuldrechtliche Rechtsgeschäfte (z. B. Kauf, Schenkung) und die Erfüllungsgeschäfte (Übereignung einer Sache) unwirksam sind. Ein typisches Beispiel: Ein Gebrauchtwagenkauf, bei dem Kaufvertrag und Übereignung unwirksam sind, aber der Käufer das Fahrzeug schon besitzt.

Das EBV umfasst in diesem Zusammenhang folgende Interessengruppen mit jeweils eigenen Ansprüchen:

|

Interessengruppe |

Rechtsgrundlage |

|

1. Eigentümer, die die Sache herausverlangen können |

|

|

2. Eigentümer, die Schadensersatz oder Nutzungsersatz verlangen können |

|

|

3. Besitzer, die Verwendungsersatz verlangen können |

Das EBV ist natürlich nur ein Teil des Sachenrechts. Wie du alles examensrelevante im Sachenrecht abdeckst erfährst du in diesem Beitrag →Die 5 besten Tipps, um das Sachenrecht strukturiert und effektiv zu lernen!

Was regelt das EBV zum Schadensersatz?

Bei der Prüfung von Schadensersatzansprüchen des Eigentümers gegen den unrechtmäßigen Besitzer einer Sache gem. §§ 989 ff. BGB ist immer an folgenden Grundsatz zu denken: Der Zweck der Schadensersatzansprüche gem. §§ 989 ff. BGB ist es in erster Linie, den gutgläubigen, rechtsgrundlosen Eigenbesitzer (§ 872 BGB) gegenüber Ansprüchen des Eigentümers zu privilegieren. Der bösgläubige oder rechtshängig verklagte, rechtsgrundlose Besitzer sowie der rechtsgrundlose Besitzmittler hingegen sollen verschärft haften.

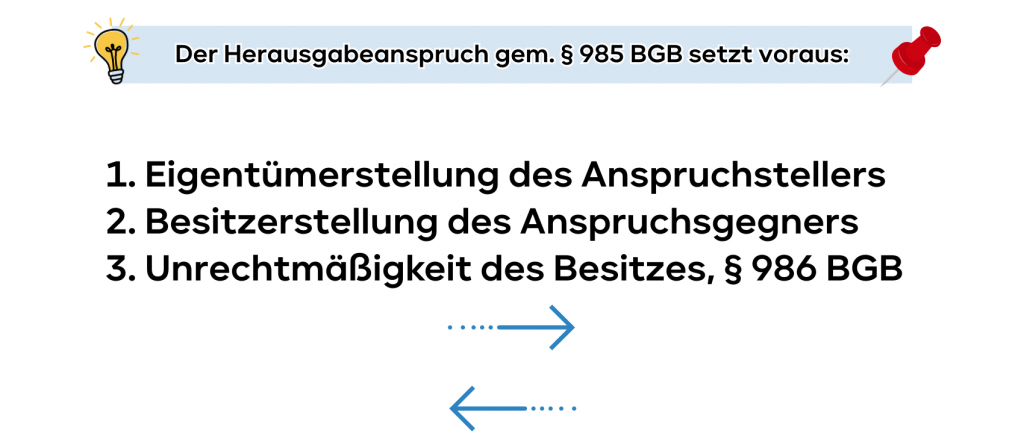

Die Vindikationslage als Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch gem. §§ 989 ff. BGB

Der Eigentümer kann nur dann gem. §§ 989 ff. BGB Schadensersatz vom unberechtigten Besitzer verlangen, wenn dieser im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens die Sache nach § 985 BGB herausgeben musste. Voraussetzung dieses Anspruchs ist nach § 986 BGB jedoch, dass der Besitzer unrechtmäßig besitzt.

Beispiel:

E vermietet eine Wohnung an B. Der Mietvertrag ist auf 12 Monate befristet. Wenn für E keine außerordentlichen Kündigungsgründe bestehen, kann E die Wohnung weder auf Grund des Mietrechts vor Ablauf der Laufzeit des Mietvertrages herausverlangen noch Herausgabe nach § 985 BGB verlangen, da der Besitz des B bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit rechtmäßig ist.

Der Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB setzt voraus:

Welche Arten des Besitzes es gibt und wie sie sich auf deine Prüfung auswirken, findest du in diesem Beitrag → Der Besitz im Sachenrecht

Schadensersatzansprüche gem. §§ 989 ff. BGB

Für die Frage, ob der rechtsgrundlose Besitzer Schadensersatz wegen der Beschädigung der Sache zu leisten hat, unterscheidet das Gesetz danach, ob der Besitzer

- rechtshängig verklagt

- bösgläubig oder gutgläubig

- Eigenbesitzer oder Fremdbesitzer ist

1. Schadensersatz gegen den rechtshängig verklagten, rechtsgrundlosen Besitzer § 989 BGB

Besitzt der rechtsgrundlose Besitzer eine Sache, obwohl er rechtshängig verklagt ist und kommt es seit der Zustellung der Klage schuldhaft zu einer Beschädigung der Sache, hat der Eigentümer gegen ihn einen Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 989 BGB. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Besitzer gutgläubig ist, also an die Rechtmäßigkeit seines Besitzes glaubt. Auch der gutgläubige Besitzer muss damit rechnen, dass der durch die Klage angestrengte Prozess zu seinen Ungunsten ausgeht und er die Sache wieder herausgeben muss. Wird die Sache schuldhaft beschädigt, haftet auch der gutgläubige, rechtsgrundlose Besitzer, wenn er rechtshängig verklagt ist.

2. Schadenersatz gegen den bösgläubigen, rechtsgrundlosen Besitzer, §§ 989, 990 BGB

Besitzt der Besitzer die Sache, obwohl er weiß, dass sein Besitz unrechtmäßig ist und kommt es zu diesem Zeitpunkt schuldhaft zu einer Beschädigung der Sache, hat der Eigentümer gegen ihn einen Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 989, 990 BGB. Das gleiche gilt bei beweglichen Sachen, wenn der Besitzer bei Besitzerwerb grob fahrlässig verkennt, dass sein Besitz unrechtmäßig ist (§ 932 Abs. 2 BGB analog), bei Grundstücken schadet stets nur positive Kenntnis. Gemäß § 990 Abs. 1 S. 2 BGB haftet auch derjenige Besitzer, der erst im Nachhinein von seinem mangelnden Besitzrecht erfährt, von diesem Zeitpunkt an. Grob fahrlässige Unkenntnis vom fehlenden Besitzrecht schadet nach Besitzerwerb nicht.

Beispielsfall:

K kauft bei V ein Fahrrad. K bemerkt, dass der Kaufvertrag unwirksam ist. Auch die Übereignung ist unwirksam. K nimmt das Fahrrad gleichwohl mit zu sich und benutzt das Fahrrad. An einer Kreuzung wird er von einem unbekannten Autofahrer mit Fahrerflucht erfasst – das Fahrrad ist danach vollständig zerstört.

Fraglich ist, ob V von K Schadensersatz nach §§ 989, 990 BGB verlangen kann.

Lösungsskizze:

- Anspruch aus §§ 989, 990 BGB

- EBV im Zeitpunkt des Schadens

K ist im Zeitpunkt des Sachuntergangs unberechtigter Besitzer, V ist noch Eigentümer. Ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis im Zeitpunkt des Sachuntergangs liegt also vor.

- Bösgläubigkeit des K i.S.d. § 990

K weiß bei Besitzerwerb, dass er kein Recht zum Besitz hat. Bösgläubigkeit (+).

III. Sachuntergang i.S.d. § 989

Das Fahrrad ist vollständig zerstört.

IV.Verschulden des K i.S.d. § 989

- Kein direktes Verschulden

K ist selbst nicht schuld im Sinne von § 276 BGB – er hat den Unfall nicht vorsätzlich oder fahrlässig verursacht. - Gefahrerhöhung durch unberechtigte Nutzung

Problematisch ist aber, dass K das Fahrrad trotz Kenntnis der Unwirksamkeit benutzt. Schon die bloße Weiterbenutzung kann eine gefahrenerhöhende Handlung darstellen, die ein Verschulden im Sinne von §§ 989, 990 begründen kann. Dabei gilt: Es handelt sich nicht um eine reine Zufallshaftung. §§ 989, 990 BGB knüpfen an eine verschuldete Pflichtverletzung an. Die Rechtsprechung begründet die Haftung so: Wer bösgläubig oder verklagt Besitzer bleibt, weiß um seine wirklich oder mögliche Herausgabepflicht. Nutzt er die Sache dennoch risikoreich weiter, handelt er schuldhaft. Jede weitere Benutzung kann dann ein haftungsbegründendes Verschulden darstellen. Etwas anderes gilt nur, wenn die Nutzung ausnahmsweise im Interesse des Eigentümers liegt (BGH NJW 2014, 2790 Rn. 31). - Rechtsfolge: K schuldet Schadensersatz nach §§ 989, 990 BGB. Der bösgläubige, rechtsgrundlose Eigenbesitzer haftet also streng. Auch wenn er den Unfall selbst nicht verursacht hat, reicht die unberechtigte Nutzung des Fahrrads als gefahrenerhöhende Handlung aus. V hat daher einen Anspruch gegen K auf Schadensersatz nach §§ 989, 990 BGB.

3. § 992 Haftung des deliktischen Besitzers

Gem. § 992 BGB haftet der Besitzer gegenüber dem Eigentümer für Beschädigungen an der Sache auch nach den Vorschriften über die unerlaubte Handlung, wenn er den Besitz durch verbotene Eigenmacht oder eine Straftat erlangt hat. Diese Klarstellung ist wichtig, weil das Vorliegen einer Vindikationslage grundsätzlich eine Haftung aus Delikt ausschließt (§ 993 Abs. 1 Hs. 1 BGB). Dies ergibt sich daraus, dass der rechtsgrundlose Besitzer eben nur dann nach den §§ 823 ff. BGB haften soll, wenn die Voraussetzungen des § 992 BGB vorliegen.

Beispielsfall:

Der originäre Anwendungsbereich der Haftung gem. § 992 i.V.m. §§ 823 ff. BGB ergibt sich aus folgendem Fall: D entwendet die Sache des E, um sie für einige Tage selbst zu benutzen. D nimmt die Sache mit nach Hause, bekommt dort jedoch Bedenken und fasst den Entschluss, sie am nächsten Tag zurückzugeben. In der darauffolgenden Nacht schlägt allerdings ein Blitz in das Haus des D ein, wodurch die Sache des E vollständig zerstört wird. Fraglich ist, ob E gegen D Schadensersatzansprüche wegen des Untergangs der Sache geltend machen kann.

Vorüberlegungen:

Zunächst ist festzuhalten, dass D durch die Wegnahme der Sache eine Straftat nach § 242 StGB begangen hat und bösgläubig im Hinblick auf das fehlende Besitzrecht war. Damit war er bösgläubiger, rechtsgrundloser Besitzer. Der Sachuntergang liegt ebenfalls vor, allerdings geschah er ohne Verschulden des D. Damit scheidet ein Anspruch aus §§ 989, 990 BGB aus. Auch unter dem Gesichtspunkt einer Gefahrerhöhung lässt sich ein Verschulden nicht begründen, da D die Sache nicht weiterbenutzte, sondern vielmehr zurückgeben wollte.

Zu prüfen sind deshalb weitere Anspruchsgrundlagen innerhalb des EBV. § 991 Abs. 2 BGB (Haftung des rechtsgrundlosen Fremdbesitzers / Besitzmittlers) scheidet aus, da D Eigenbesitzer war. Damit rückt § 992 BGB in den Mittelpunkt.

Lösung:

Nach § 992 BGB haftet der Besitzer, wenn er den Besitz durch eine Straftat oder durch schuldhafte verbotene Eigenmacht erlangt hat, nach Deliktsrecht. Sinn und Zweck ist es, die Sperrwirkung des EBV für besonders gravierende Besitzergreifungen zu durchbrechen.

Im vorliegenden Fall erlangte D den Besitz durch Diebstahl nach § 242 StGB, also durch eine Straftat. Damit ist § 992 eröffnet. Nach herrschender Meinung handelt es sich um einen Rechtsgrundverweis in das Deliktsrecht. In Betracht kommt § 823 I BGB wegen Eigentumsverletzung. Zwar fehlt es hier an einem Verschulden, allerdings wird der deliktische Besitzer nach § 848 BGB auch für den zufälligen Untergang der Sache haftbar gemacht. Danach haftet ein Dieb für den zufälligen Sachuntergang so, als wäre er stets im Verzug. Im Ergebnis haftet D somit nach § 992 i.V.m. § 823 I, § 848 BGB auf Schadensersatz, obwohl ihm persönlich kein Verschulden am Blitzschlag zur Last gelegt werden kann.

4. Schadensersatzansprüche gegen den gutgläubigen Eigenbesitzer

a) Kein Anspruch aus §§ 989, 990 BGB

Der gutgläubige, rechtsgrundlose Eigenbesitzer denkt, er habe rechtmäßigen Besitz. Deswegen soll er nicht gem. §§ 989, 990 BGB auf Schadensersatz haften.

b) Kein Anspruch aus § 823 BGB

Gem. § 993 Abs. 1 Hs. 2 haftet der gutgläubige, rechtsgrundlose Eigenbesitzer nicht auf Schadensersatz. In dieser Regelung ist die Sperrwirkung des EBV normiert. Das heißt, eine Haftung des gutgläubigen Besitzers auch nach anderen Vorschriften ist ausgeschlossen.

Beispielsfall:

S schenkt B zu Weihnachten ein Buch. Beide sind zu dem Zeitpunkt unerkannt geschäftsunfähig Daher sind Schenkungsvertrag und Übereignung nichtig. B wirft das Buch nach Weihnachten weg, da er es nicht gebrauchen kann. Erst Wochen später wird der Nichtigkeitsgrund erkannt. S konnte ursprünglich nach § 985 BGB Herausgabe verlangen, aber das Buch ist nun zerstört.

Muss B Schadensersatz zahlen?

Lösung:

Die Vorschriften gem. §§ 989 ff. BGB regeln grundsätzlich abschließend, wann und wie ein rechtsgrundloser Besitzer Schadensersatz leisten muss. Dabei gilt: Werden in den §§ 989 ff. BGB keine Ansprüche auf Schadensersatz gegen den rechtsgrundlosen Besitzer gefunden, sind grundsätzlich außerhalb des EBV keine weiteren Anspruchsgrundlagen zu suchen! Ziel ist, den gutgläubigen, rechtsgrundlosen Eigenbesitzer vor übermäßiger Haftung wegen der Beschädigung von Sachen zu schützen.

Im obigen Beispiel muss B an S keinen Schadensersatz zahlen, denn:

- B ist kein rechtshängig verklagter, rechtsgrundloser Besitzer i.S.d. § 989 BGB,

- B ist nicht bösgläubig bzgl. seines fehlenden Besitzrechts i.S.d. § 990 BGB,

- B ist kein Fremdbesitzer i.S.d. § 991 Abs. 2 BGB und

- B ist kein deliktischer Besitzer i.S.d. § 992 BGB.

Genau hierin liegt der Schutzbereich des EBV. Jemand, der sich – wie B – für den rechtmäßigen Eigentümer hält, soll so mit der Sache verfahren können, wie er will, ohne Schadensersatzverpflichtungen fürchten zu müssen.

5. Haftung gem. § 991 Abs. 2 BGB – Fremdbesitzerexzess im 3-Personenverhältnis

Der gutgläubige, rechtsgrundlose Fremdbesitzer, der seinen Besitz von einem mittelbaren Besitzer ableitet, soll nach § 991 Abs. 2 BGB auf Schadensersatz haften, wenn er auch gegenüber dem mittelbaren Besitzer zum Schadensersatz verpflichtet wäre. Ein gutgläubiger Fremdbesitzer genießt kein Vertrauen dahingehend, folgenlos eine fremde Sache zu beschädigen.

Beispielsfall:

A verleiht sein Auto an B. B vermietet das Auto an C. C hält den B für den Eigentümer. Beide Verträge sind nichtig, da B unerkannt geschäftsunfähig ist (§§ 105, 104 Nr. 2 BGB). Der C verursacht mit dem Auto grob fahrlässig einen Unfall, wodurch das Auto des A beschädigt wird. Eine Reparatur würde 500 Euro kosten.

Lösung:

Der A kann von C Ersatz der 500 Euro gem. § 991 Abs. 2 BGB verlangen. Denn auch wenn die Vorstellungen des gutgläubigen C stimmen würden, der B also Eigentümer und C damit tatsächlich zum Besitz berechtigt wäre, müsste C den Schaden ersetzen. Anders als der gutgläubige, rechtsgrundlose Eigenbesitzer darf ein Fremdbesitzer nicht darauf vertrauen, folgenlos eine fremde Sache zu zerstören.

Hat im obigen Beispiel der C den Unfall nur leicht fahrlässig verursacht und haben B und C vertraglich vereinbart, dass C nur für grob fahrlässig oder vorsätzliche verursachte Schäden haften soll, so ist auch seine Haftung gegenüber dem wirklichen Eigentümer nach dem EBV beschränkt. Begründet wird dies damit, dass der C ja gutgläubig ist, auf das Haftungsprivileg vertraut hat und nicht benachteiligt werden soll, nur, weil er zufällig gegenüber dem Eigentümer haftet. Vertraglich vereinbarte Haftungserweiterungen (Haftung ohne Verschulden) dagegen, treffen den C nicht, da der Eigentümer nicht von fremdem Vertragswerk profitieren soll.

6. Haftung gem. § 991 Abs. 2 analog – Fremdbesitzerexzess im 2-Personenverhältnis?

Derjenige Fremdbesitzer, der glaubt, er habe rechtmäßigen Besitz, soll gem. § 991 Abs. 2 BGB haften, wenn er auch einem mittelbaren Besitzer (wenn dieser Eigentümer wäre) gegenüber haften müsste. Wenn jedoch der Fremdbesitzer seinen Besitz direkt vom Eigentümer ableitet, darf nichts anderes gelten.

Beispielsfall:

A vermietet dem B eine Wohnung. Der Vertrag ist unwirksam, da A unerkannt geschäftsunfähig ist. B ist gutgläubig und geht davon aus, dass der Mietvertrag wirksam ist. B schlägt jedoch vorsätzlich die Fensterbänke in der Wohnung zu Bruch. Eine Haftung aus §§ 989, 990 BGB scheidet wegen der Gutgläubigkeit des B aus. Auch eine Haftung aus § 823 BGB scheidet gem. § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB aus. Die Voraussetzungen des § 992 liegen nicht vor. Eine etwaige Haftung aus § 991 Abs. 2 BGB setzt ein 3-Personenverhältnis voraus. Hier leitet B seinen Besitz direkt von A und nicht von einem Dritten ab. Dennoch muss klar sein, dass die Haftung des B nicht ausgeschlossen sein kann.

Lösung:

Vertreten werden zwei Lösungen.

Lösungsansatz 1:

Der gutgläubige, rechtsgrundlose Fremdbesitzer, der sein vermeintliches Besitzrecht überschreitet, haftet gegenüber dem Eigentümer gem. § 991 Abs. 2 BGB analog. Dies deshalb, weil er weiß, dass er auch im 2-Personenverhältnis die Sachen des Eigentümers nicht beschädigen darf.

Die herrschende Meinung:

Der gutgläubige, rechtsgrundlose Fremdbesitzer haftet im Exzess gem. § 823 BGB. Die Sperrwirkung (§ 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB) wird im Fremdbesitzerexzess teleologisch reduziert.

Der Streit braucht niemals entschieden werden, da beide Ansichten immer zum selben Ergebnis führen: der gutgläubige, rechtsgrundlose Fremdbesitzer muss auch im Zweipersonenverhältnis gegenüber dem Eigentümer haften.

7. Haftung gem. § 990 Abs. 2 i.V.m. §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB

Darüber hinaus haftet der bösgläubige, rechtsgrundlose Besitzer im Sinne des § 990 Abs. 1 BGB, gleich ob Fremd- oder Eigenbesitzer, auch für Schäden, die dadurch entstehen, dass er die Sache auf eine Mahnung hin nicht herausgibt. Mit anderen Worten: Verzugsschäden sind allein vom bösgläubigen, rechtsgrundlosen Besitzer zu ersetzen. Die Anspruchsgrundlage hierfür ergibt sich aus §§ 990 Abs. 2 i.V.m. §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB.

a) Parallele zum Verzugsrecht

Der Sinn und Zweck dieser Regelung lässt sich am allgemeinen Verzugsrecht verdeutlichen: Hat ein Verkäufer aus Kaufvertrag die Pflicht zur Lieferung einer Sache, verweigert diese aber wider besseren Wissens und ohne Angabe von Gründen, so gerät er nach einer Mahnung in Verzug. Der Käufer kann sich ersatzweise eine Sache anmieten und die Mietkosten nach §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB ersetzt verlangen. Übertragen auf das EBV führt dieselbe Wertung dazu, dass auch der bösgläubige Besitzer, der die Herausgabe des Besitzes an den Eigentümer aus § 985 BGB schuldhaft verzögert, für Vorenthaltungsschäden haftet.

b) Voraussetzungen

Voraussetzung ist, dass ein EBV vorliegt und der Besitzer bösgläubig ist. Sodann muss Verzug im Sinne des § 286 BGB vorliegen. Anders als sonst wird in diesem Fall ausnahmsweise § 985 als Schuldverhältnis im Sinne der §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB qualifiziert, da § 990 Abs. 2 BGB dies ausdrücklich anordnet. Die besondere Strenge der Haftung des bösgläubigen Besitzers erklärt sich aus dem Vergleich mit einem Verkäufer, der weiß, dass er den Vertrag zu erfüllen hat, und dennoch nicht leistet.

Der rechtshängig verklagte, aber gutgläubige Besitzer ist hingegen nicht vergleichbar: Er gibt die Sache nicht heraus, weil er sich im Recht glaubt. Diesem darf nicht zum Nachteil gereichen, dass er seine vermeintlichen Ansprüche im Prozess verteidigt. Aus diesem Grund haftet nur der bösgläubige, nicht aber der gutgläubige Besitzer nach §§ 990 Abs. 2, 280 Abs. 1, 2, 286 BGB.

Zusammenfassung der Schadensersatzansprüche im EBV

|

Anspruchsgrundlage |

Anspruchsvoraussetzungen |

Haftungsumfang |

|

§ 989 BGB |

Rechtshängigkeit + schuldhafte Beschädigung |

Volle Haftung |

|

§§ 989, 990 Abs. 1 BGB |

Bösgläubigkeit + schuldhafte Beschädigung |

Volle Haftung |

|

§ 991 Abs. 2 BGB |

Fremdbesitz + Gutgläubigkeit + Beschädigung |

Volle Haftung |

|

§ 992 BGB |

Deliktischer Besitzer |

Volle Haftung |

|

§ 990 Abs. 2 BGB |

Bösgläubigkeit + Verzug |

Ersatz von Verzugsschäden |

Warum ist das EBV examensrelevant?

Das EBV ist examensrelevant, da hier leicht Fragen aus dem BGB AT (Wirksamkeit von Willenserklärungen, Stellvertretung, Sittenwidrigkeit) und aus dem Sachenrecht miteinander verknüpft werden können. Insbesondere kann das Trennungs- und Abstraktionsprinzip zum Thema gemacht werden.

Welche Bedeutung das BGB AT darüber hinaus für das gesamte Zivilrecht hat, erfährst du in diesem Beitrag → Die Bedeutung des BGB AT im gesamten Zivilrecht

Fazit

Im EBV muss man sehr genau vorgehen. Neben der schwierigen Prüfung, ob überhaupt eine Vindikationslage vorliegt, gilt es genau hinzusehen mit welcher Art von Besitzer man es zu tun hat. Wenn du Lust auf mehr Einblicke ins Sachenrecht oder in andere spannende Fragen des Zivilrechts hast, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Dort erhältst du regelmäßig Beiträge mit Fallbeispielen und Tipps zur Examensvorbereitung.

Solltest du auf deinem Weg durchs Studium oder im Examen individuelle Unterstützung benötigen, bist du bei uns genau richtig. Die Kraatz Group, die Akademie Kraatz und die Assessor Akademie begleiten dich mit erfahrenen Dozentinnen und Dozenten. Unser Ziel: maßgeschneiderte Lernkonzepte, die dich im Grundstudium genauso wie in der Vorbereitung auf das erste oder zweite Staatsexamen optimal unterstützen.

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.