- 10. Oktober 2025

- Posted by: Sophie Goldenbogen

- Category: Zivilrecht

Verjährung ist ein zentrales Thema im Zivilrecht, das nicht nur Studierende, sondern auch Praktiker regelmäßig beschäftigt. Wer einen Anspruch durchsetzen will, muss nicht nur wissen, ob er besteht – sondern auch, ob er noch durchsetzbar ist. Denn mit Ablauf bestimmter Fristen kann der Schuldner die Leistung verweigern, auch wenn der Anspruch an sich besteht. Dieser Beitrag erklärt die Grundlagen der Verjährung, ihre rechtlichen Folgen und zeigt anhand eines anschaulichen Beispiels, wie sie in der Praxis wirkt.

Was ist die Einrede der Verjährung?

Gemäß § 241 Abs. 1 BGB ist ein Gläubiger kraft eines Schuldverhältnisses berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Dieses Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt aber gem. § 194 Abs. 1 BGB der Verjährung. Gemäß § 214 Abs. 1 BGB ist der Schuldner nach Eintritt der Verjährung berechtigt, die Leistung zu verweigern. Der Anspruch besteht aber weiterhin. Er ist gerichtlich allerdings nicht mehr durchsetzbar, wenn die Einrede auch erhoben wird. Erfüllt also ein Schuldner einen verjährten Anspruch, kann er gem. § 214 Abs. 2 BGB das Geleistete nicht zurückfordern.

An welcher Stelle deiner Prüfung, du die Verjährung prüfen musst, erfährst du in diesem Beitrag → Die Prüfung eines zivilrechtlichen Anspruchs

Welchen Sinn hat die Einrede der Verjährung?

Die Verjährung verfolgt das Ziel, den Schuldner zu schützen. Nach Ablauf einer bestimmten, vom Gesetzgeber festgelegten Zeit braucht ein Schuldner nicht mehr damit zu rechnen, dass berechtigte Ansprüche gegen ihn geltend gemacht werden. Rechtssicherheit und Rechtsfrieden sind hier die Stichwörter.

Wie wirkt die Einrede der Verjährung?

Der Schuldner kann die Erfüllung des Anspruchs / der Forderung / der Leistung verweigern, er muss es aber nicht. Deshalb ist die Verjährung eine „Einrede“. Sie wird in einem Prozess nur dann berücksichtigt, wenn sie vom Schuldner geltend gemacht wird („Über Einreden muss man reden“). Die Einrede der Verjährung ist also ein Leistungsverweigerungsrecht. Sie wird nicht von Amts wegen berücksichtigt. Nur wenn der Schuldner sich darauf beruft, hat das zur Folge, dass der Anspruch dauerhaft gehemmt ist. Ein Anspruch, der durch die Geltendmachung eines Leistungsverweigerungsrechts dauerhaft gehemmt ist, ist nicht durchsetzbar.

Wenn du mehr über den Unterschied von Einreden und Einwendungen im Zivilrecht erfahren möchtest, schau gerne bei diesem Beitrag vorbei → Einwendungen und Einreden im Zivilrecht

Können alle Rechte verjähren?

Rechte, die keine Ansprüche sind, verjähren nicht. Hierzu zählen Gestaltungsrechte wie etwa Kündigungsrechte, Rücktrittsrechte, Anfechtungsrechte und Widerrufsrechte. Durch die Geltendmachung eines Rücktrittsrechts kann zwar ein Anspruch auf Rückgewähr gem. § 346 Abs. 1 BGB entstehen, aber das Rücktrittsrecht selbst ist noch kein Anspruch. Rechte, die keine Ansprüche sind, verjähren also nicht. Es gibt aber Vorschriften wie § 218 BGB. Hiernach ist der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. Das Rücktrittsrecht ist dann also quasi verjährt, weil der Anspruch, der trotz Fristsetzung durch den Schuldner nicht erfüllt wurde, bereits verjährt ist. Ähnliche Wirkung wie § 218 BGB haben § 438 Abs. 4, Abs. 5 BGB und § 634a Abs. 4, Abs. 5 BGB.

Gibt es Ansprüche, die nicht verjähren?

Ja. Der Anspruch auf Aufhebung einer Gemeinschaft unterliegt gem. § 758 BGB nicht der Verjährung. Das gleiche gilt wegen § 898 BGB auch für den Anspruch auf Grundbuchberichtigung gem. § 894 BGB. Gem. § 902 BGB unterliegen auch Ansprüche aus eingetragenen Rechten nicht der Verjährung. Ein weiteres, klausurrelevantes Beispiel sind nachbarrechtliche Ansprüche (§ 924 BGB) und der Anspruch auf Teilung des Nachlasses unter Miterben (§§ 2042 Abs. 2 i.V.m. 758 BGB).

Wie finde ich heraus, ob ein Anspruch nach der Regelverjährung verjährt ist?

Alle Ansprüche, für die es keine gesondert geregelte Verjährungsfrist gibt, verjähren nach der Regelverjährung. Man muss also zunächst durch einen Blick ins Gesetz sichergehen, dass kein Sonderfall vorliegt. Die Verjährung eines Anspruchs tritt mit Ablauf der Verjährungsfrist ein. In einer Klausur stellt man zunächst dar, wann die Verjährungsfrist beginnt, und danach, wann sie endet.

1. Beginn der Verjährungsfrist

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gem. § 195 Abs. 1 BGB drei Jahre. Der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen alle Ansprüche, die nicht anderen Verjährungsfristen (unregelmäßige Verjährungsfristen) zugeordnet werden. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB grundsätzlich mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger die anspruchsbegründenden Tatsachen und die Person des Schuldners erfahren hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erfahren können. Der Anspruch „entsteht“ i.S.d. § 199 Abs. 1 BGB dann, wenn der Anspruch fällig wird und im Wege einer Klage geltend gemacht werden kann. Außerdem muss der Anspruchssteller sowohl die anspruchsbegründenden Tatsachen als auch die Person des Anspruchsgegners kennen oder kennen müssen, wobei grobe Fahrlässigkeit erforderlich ist.

Beispiel:

Der Verkäufer V leistet auch fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages (Mai 2020) nicht die Übereignung und Übergabe der Kaufsache. Der Käufer hatte den Kaufpreis sofort bezahlt. Er fragt sich nun, ob er noch vom Vertrag zurücktreten kann.

Lösungsansatz:

Dem Käufer, der den Kaufpreis sofort gezahlt hatte, steht eigentlich gem. § 323 Abs. 1 Alt. 1 BGB ein Rücktrittsrecht wegen nicht erbrachter Leistung zu. Der Anspruch des Käufers ist aber inzwischen verjährt. Für den Anspruch des Käufers aus dem Kaufvertrag gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren gem. § 195 BGB. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger die anspruchsbegründenden Tatsachen und die Person des Schuldners erfahren hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erfahren können. Der Anspruch entsteht i.S.d. § 199 Abs. 1 BGB, wenn er fällig wird und eingeklagt werden kann. Das ist hier im Mai 2020 der Fall. Da der Gläubiger im selben Jahr sowohl die anspruchsbegründenden Tatsachen als auch die Person des Anspruchsgegners kennt, beginnt die Frist zum Schluss des Jahres 2020.

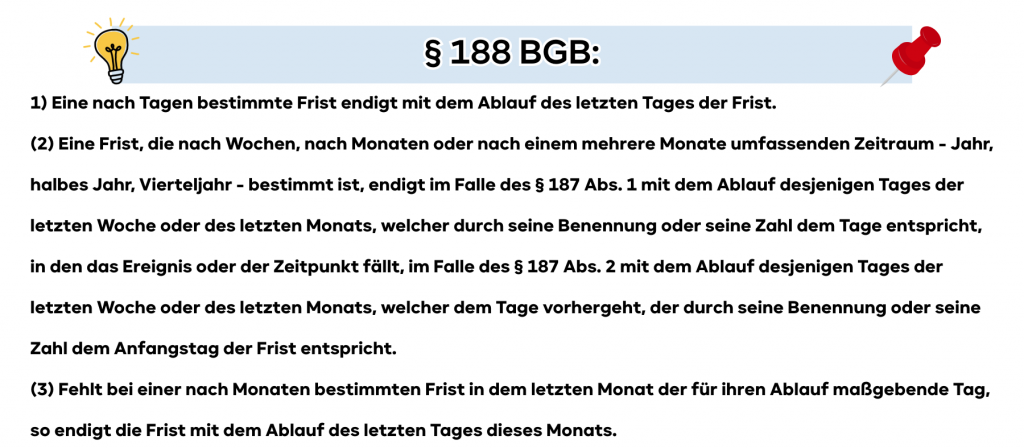

2. Ablauf der Verjährungsfrist

Der Ablauf der Verjährungsfrist bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln des § 188 BGB. Die allgemeinen Regelungen zur Fristenberechnung sollte man für das Examen also unbedingt können.

In unserem Beispiel:

Die Verjährung des Anspruchs des Käufers gegen den Verkäufer ist damit am 31. Dezember 2024 eingetreten. Das Rücktrittsrecht gem. § 323 Abs. 1 BGB ist jedoch kein Anspruch, sondern ein Gestaltungsrecht und kann daher nicht verjähren. § 218 BGB begründet jedoch einen Ausschluss des Rücktritts im vorliegenden Fall.

Verjährt ein Anspruch nach der Regelverjährung nur in Abhängigkeit von der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis des Anspruchsstellers?

Nein. Andernfalls würde das Erfordernis der Kenntnis bzw. grob fahrlässigen Unkenntnis quasi zu einer Unverjährbarkeit von Ansprüchen führen. Es gelten daher Höchstfristen gem. § 199 Abs. 2 bis Abs. 4 BGB von 30 bzw. 10 Jahren. Das Gesetz unterscheidet hier zwischen Schadensersatzansprüchen und sonstigen Ansprüchen.

1. Schadenersatzansprüche

Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren gem. § 199 Abs. 2 BGB ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren gem. § 199 Abs. 3 BGB ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist hierbei die früher endende Frist.

2. Sonstige Ansprüche

Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche, für die die Höchstgrenzen von § 199 Abs. 2 bis Abs. 3a BGB gelten, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

Welche Ausnahmen gibt es zur regelmäßigen Verjährungsfrist?

Es gibt zahlreiche normierte Ausnahmen zur Regelverjährungsfrist. Die klausurrelevanten stellen wir hier kurz dar.

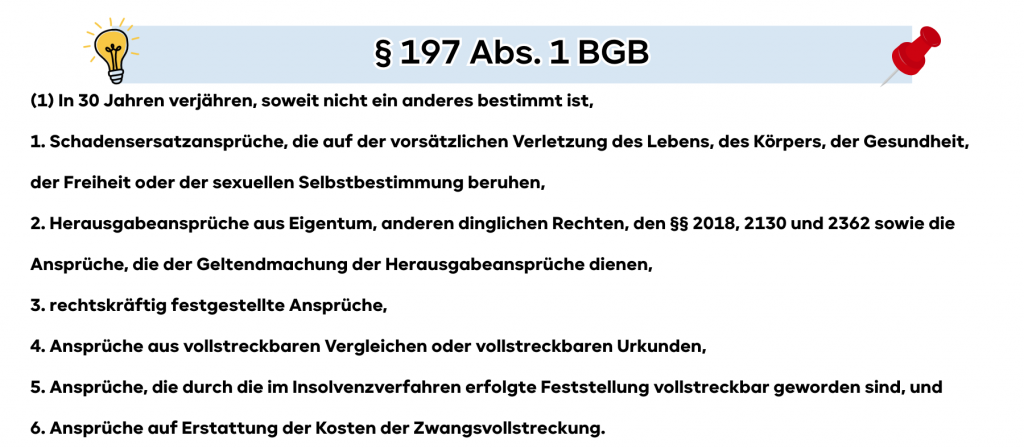

1. Ausnahmen nach § 197 Abs. 1 BGB

Einige der wichtigsten Ausnahmen sind in § 197 Abs. 1 BGB aufgezählt. Diese verjähren in 30 Jahren:

Hierbei ist zu beachten, dass die Verjährung für festgestellte Ansprüche der § 197 Nr. 3–6 BGB nach § 201 BGB beginnt. Für alle anderen Ansprüche, die in § 197 Abs. 1 BGB aufgezählt sind, beginnt die Verjährung nach § 200 BGB mit der Entstehung des Anspruches.

2. Ausnahme nach § 196 BGB

Eine weitere, klausurrelevante Ausnahme zur Regelverjährung ist § 196 BGB. Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts eines solchen Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren. Der Beginn der Verjährung richtet sich hier gem. § 200 BGB abermals nach der Entstehung der Ansprüche.

3. Weitere klausurrelevante Ansprüche

Hier haben wir einige weitere Ausnahmen aufgelistet, die im Examen eine Rolle spielen können.

|

Anspruch |

Verjährungsfrist |

Norm |

|

Regelverjährung |

3 Jahre |

§§ 195, 199 BGB |

|

Sachmängel (Kaufvertrag) |

2 Jahre |

§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB |

|

Mängel an Bauwerken (Werkvertrag) |

5 Jahre |

§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB |

|

Grundstücke |

10 Jahre |

§ 196 BGB |

Können Absprachen über die Verjährung getroffen werden?

- 202 BGB bestimmt zwei Dinge: Gem. § 202 Abs. 1 BGB kann die Verjährung bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. Nach § 202 Abs. 2 BGB kann die Verjährung durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden. Auch hier soll nach spätestens 30 Jahren Rechtssicherheit herrschen. Oftmals bedeutet die Verkürzung von Verjährungen einen Haftungsausschluss. Daher gibt es unter Umständen noch weitere Vorgaben, die insbesondere Verbraucher schützen sollen.

Weitere Vorgaben für eine wirksame Verkürzung

Hält sich eine Verkürzung zwar an die Vorgaben des § 202 BGB, muss dieser Ausschluss gleichwohl am Maßstab § 476 BGB sowie unter Umständen am Maßstab der § 309 Nr. 7a, b BGB sowie § 309 Nr. 8 b) ff) BGB geprüft werden. Konkret sei darauf hingewiesen, dass bei einem Verbrauchsgüterkauf gem. § 476 Abs. 2 BGB die Verjährung der Ansprüche des Verbrauchers wegen Mängeln der Kaufsache vor Mitteilung des Mangels an den Verkäufer für gebrauchte Waren nur auf ein Jahr verkürzt werden kann. Darüber hinaus ist die Vereinbarung nur wirksam, wenn der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde und die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.

Fazit

Die Verjährung schützt Schuldner vor unbegrenzter Inanspruchnahme und schafft rechtliche Klarheit. Ein Anspruch bleibt zwar bestehen, ist aber nicht mehr durchsetzbar, wenn der Schuldner die Einrede erhebt. Entscheidend sind dabei der Fristbeginn, die Länge der Verjährungsfrist sowie mögliche Ausnahmen. Wer Ansprüche geltend machen will, muss deshalb nicht nur wissen, ob ihm etwas zusteht – sondern auch, wie lange.

Wenn du jetzt merkst, dass dir bei deiner Examensvorbereitung oder im Studium etwas Unterstützung guttun würde, dann warte nicht länger – melde dich noch heute bei uns!

Unsere erfahrenen Dozenten stehen dir mit fundiertem Wissen und über 20 Jahren Erfahrung zur Seite – ganz gleich, ob du ein Prädikatsexamen anstrebst oder dich gezielt auf die Wiederholung des Examens vorbereiten möchtest.

Mit unserer effektiven Jura Online-Nachhilfe unterstützen wir dich optimal auf deinem Weg – individuell, examensnah und effektiv. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Probetermin und lerne unser Angebot kennen!

Die erfahrenen Dozenten der Kraatz Group, der Akademie Kraatz und der Assessor Akademie begleiten dich vom Grundstudium über das 1. Staatsexamen bis hin zum 2. Staatsexamen – mit maßgeschneiderter Unterstützung für deinen persönlichen Lernerfolg.

Sophie Goldenbogen, Ref. iur.

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.