- 12. September 2025

- Posted by: Florian Bieker

- Category: Zivilrecht

Die Prüfung eines zivilrechtlichen Anspruchs ist die elementare Grundlage des Zivilrechts. Das sollten diejenigen, die Jura studieren, bereits in den ersten Semestern verinnerlichen, um ein Grundgerüst für das anspruchsvolle Jurastudium, insbesondere die Klausuren im Zivilrecht, zu legen. Dieser Blogbeitrag verschafft Dir einen Überblick darüber, wie man zivilrechtliche Ansprüche grundsätzlich prüft. Außerdem wird Dir im Anschluss anhand eines konkreten Sachverhalts die Prüfung eines konkreten Anspruchs vorgestellt.

Hinweis: Weitere wichtige Prinzipien aus dem Zivilrecht haben wir im Blogbeitrag „Die wichtigsten Prinzipien und Allgemeines aus dem BGB – für das Verständnis des Zivilrechts unverzichtbar“ für Dich aufbereitet.

Wie prüft man Ansprüche im Zivilrecht?

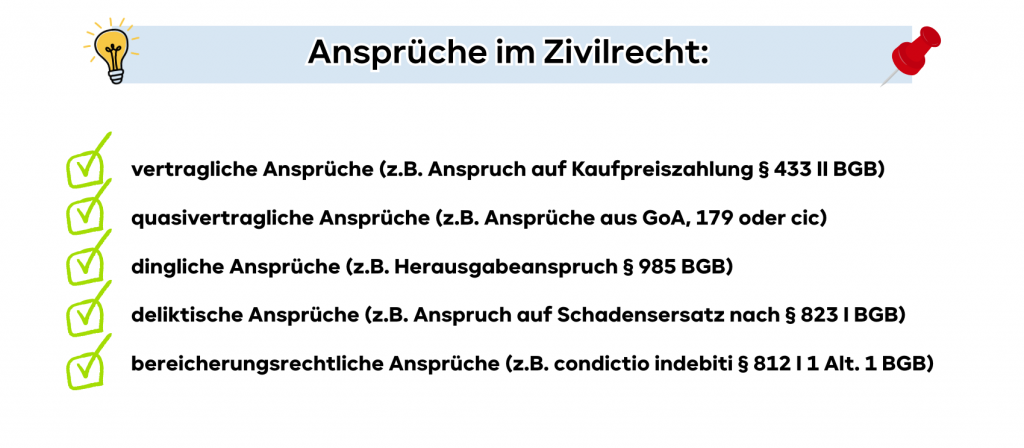

Zivilrechtliche Ansprüche werden in einer gewissen Reihenfolge (vertraglich, quasivertraglich, dinglich, deliktisch, bereicherungsrechtlich) geprüft und abgehandelt.

Warum ist die Prüfung in der Reihenfolge nötig?

Die Prüfung in der Reihenfolge kann man auf mehrere Gründe stützen. Aufgrund der Privatautonomie sind vertragliche Ansprüche an erster Stelle zu prüfen. 677 BGB davon, dass jemand ein Geschäft ausführt, ohne beauftragt zu sein. Würde es sich um einen Auftrag handeln, so müssten vorrangig vertragliche Ansprüche aus dem Auftragsrecht zu prüfen sein. Vertragliche und quasivertragliche Ansprüche sind vor dinglichen Ansprüchen zu prüfen, weil beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine echte berechtigte GoA ein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 I 1 Alt. 1 BGB darstellen können. Dingliche Ansprüche sind wiederum vor deliktischen Ansprüchen zu prüfen, weil diese ggf. nach § 993 I a.E. BGB Sperrwirkung entfalten. Gesperrte Ansprüche dürfen niemals inhaltlich angeprüft werden, weil das ein Verstoß gegen eben diese Sperrwirkung darstellt und demnach besonders hart bestraft wird. Deliktische Ansprüche nach § 823 I i.V.m. § 249 I BGB können ebenfalls in gewissen Fällen einen Rechtsgrund i.S.d. § 812 I BGB zum Behaltendürfen darstellen, wie Kaufverträge oder auch eine echte berechtigte GoA.

Hinweis/Tipp: Im Rahmen einer Jura Nachhilfe, eines Jura Kleingruppenunterrichts oder dem effektiven Jura Einzelunterricht kannst Du durch effektives Training perfekt geschult werden, um die Grundsystematik des Zivilrechts dauerhaft zu verinnerlichen.

Was ist ein Anspruch?

Ein Anspruch ist nach der Legaldefinition des § 194 I BGB das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch). Im Zivilrecht heißt es nicht umsonst, dass die Falllösung von der Rechtsfolge aus zu entwickeln ist. Zunächst muss in einer zivilrechtlichen Klausur die richtige Anspruchsgrundlage ermittelt werden. Das klingt einfacher, als es oftmals ist. Wichtig hierbei ist, dass man das o.g. Schema „abklappert“, um die richtige Anspruchsgrundlage zu identifizieren. Allerdings ist auch die Fallfrage zu beachten. Sofern nach Ansprüchen aus einer bestimmten Anspruchsgrundlage gefragt wird, darf auch nur dieser konkrete Anspruch geprüft werden. Alle weiteren Prüfungen werden als Verstoß gegen die Aufgabenstellung gewertet und führen zu Punktabzügen.

Hinweis/Tipp: Beginne beim Lesen der Klausur zuerst mit der Fallfrage. Von der Fallfrage ausgehend muss die Lösung der Klausur entwickelt werden.

Das hört sich alles erstmal kompliziert an, ist aber mit dem richtigen Training durchaus gut zu bewältigen. Auch hier heißt es wie so oft: Übung macht den Meister. Auch hier sind eine Jura Nachhilfe oder Jura Einzelunterricht der effektivste Weg, um Erfolge zu erzielen. Bereits im Jura Grundstudium wird hier der Grundstein gelegt.

Welche Arten der zivilrechtlichen Ansprüche existieren im BGB?

Im Zivilrecht existieren vertragliche, quasivertragliche, dingliche, deliktische und bereicherungsrechtliche Ansprüche. Vertragliche Ansprüche sind beispielsweise solche aus Kaufvertrag oder Werkvertrag. Hier kann es um die Prüfung auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II BGB oder auf Zahlung des Werklohns nach § 631 I BGB gehen. Möchtest Du mehr zur Abgrenzung zwischen verschiedenen Vertragstypen lesen, kannst Du auf den Blogbeitrag „Die Abgrenzung der Vertragstypen“ zurückgreifen. Quasivertragliche Ansprüche sind oftmals die aus Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß den §§ 677 ff. BGB oder culpa in contrahendo (§§ 280 I, 241 II, 311 II BGB). Für dingliche Ansprüche ist regelmäßig an § 985 BGB zu denken. Allerdings können auch Ansprüche aus dem EBV nach den §§ 987 ff. BGB abgefragt werden. Hier sind unter anderem Ansprüche auf Schadensersatz nach § 989 I BGB oder Verwendungsersatz gemäß § 994 I BGB zu nennen. Ferner zählt auch der Anspruch auf Grundbuchberichtigung gemäß § 894 BGB aus dem unbeliebten Immobiliarsachenrecht zu den dinglichen Anspruchsgrundlagen. Deliktische Ansprüche finden sich in den §§ 823 ff. BGB. Darüber hinaus sind auf der Ebene der deliktischen Ansprüche, Ansprüche aus dem ProdukthaftG oder StVG zu prüfen. Bereicherungsrechtliche Ansprüche finden sich in den §§ 812 ff. BGB. Hier ist zwischen Leistungskondiktionen (z.B.: § 812 I 1 Alt. 1 BGB, § 817 S.1 BGB) und Nichtleistungskondiktion (z.B.: § 816 I 1 BGB, § 812 I 1 Alt. 2 BGB) zu differenzieren. Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht.

|

I. vertragliche Ansprüche |

Ansprüche aus Vertrag (z.B. Kaufpreiszahlung § 433 II BGB oder Zahlung Werklohn § 631 I BGB) |

|

II. quasivertragliche Ansprüche |

u.a. Ansprüche aus GoA gem. §§ 677 ff. BGB oder cic |

|

III. dingliche Ansprüche |

z.B. Ansprüche auf Herausgabe nach § 985 BGB, Grundbuchberichtigung gem. § 894 BGB oder EBV nach den §§ 987 ff. BGB |

|

IV. deliktische Ansprüche |

z.B. Ansprüche aus den §§ 823 ff. BGB, § 7 I StVG oder § 1 I 1 ProdukhaftG |

|

V. bereicherungsrechtliche Ansprüche |

z.B. Ansprüche aus Leistungskondiktion gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB oder § 817 S.1 BGB oder Nichtleistungskondiktion gem. § 816 I 1 BGB oder § 812 I 1 Alt. 2 BGB |

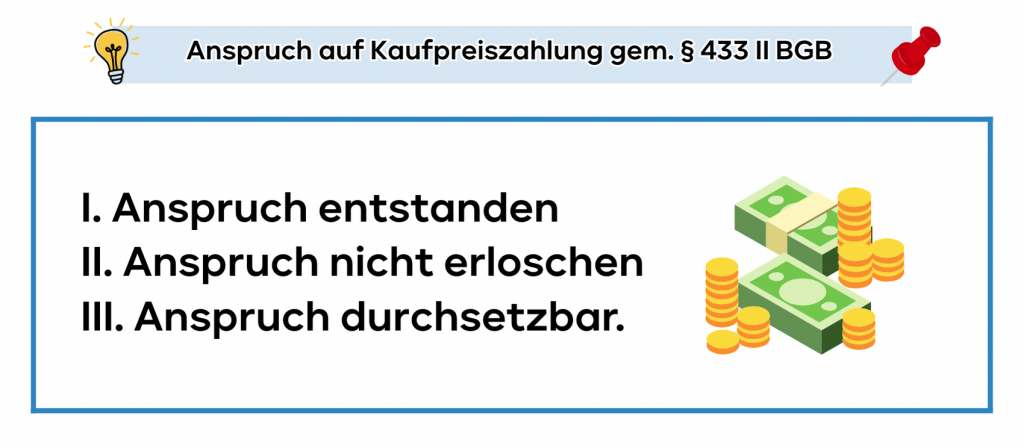

Wie prüft man einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II BGB?

Der Anspruch auf Kaufpreiszahlung muss entstanden sein, darf nicht erlöschen sein und muss durchsetzbar sein. Voraussetzung ist, dass es sich bei dem in Rede stehenden Vertrag um einen Kaufvertrag handelt.

Vorab ist bereits auf die wichtige Definition des Kaufvertrags hinzuweisen.

Kaufvertrag: Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, namentlich Antrag und Annahme, zustande.

Zur Vereinfachung eignet sich folgender Fall: Die beiden volljährigen Freunde A und B einigen sich über den Kauf eines Fußballs zu einem Kaufpreis i.H.v. 50€. Im Nachgang stellt sich heraus, dass sich A beim Verfassen seines Angebots vertippt hat und anstelle von gewollten 40€ versehentlich 50€ in seiner SMS getippt hat, was B direkt nach Eingang der SMS angenommen hat. A informiert direkt den B nachdem ihm das Missgeschick auffällt und meint er hat sich nur vertippt und hätte bei Kenntnis einen solchen Vertrag nicht abgeschlossen. B besteht trotzdem auf Kaufpreiszahlung i.H.v. 50€. Hat B gegen A einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 50€?

Anspruchsgrundlage ist im vorliegenden Fall § 433 II BGB.

Wie wird geprüft, ob ein Anspruch entstanden ist?

Auf der „Ebene“ Anspruch entstanden wird geprüft, ob ggf. rechtshindernde Einwendungen eingreifen. Hierzu zählen beispielsweise die Formnichtigkeit gemäß § 125 S.1 BGB oder die Sittenwidrigkeit gemäß § 138 BGB. Im o.g. Fall sind keine rechtshindernden Einwendungen ersichtlich, sodass man sich hier kurzhalten kann und ein Anspruch grundsätzlich entstanden ist.

Wie wird geprüft, ob ein Anspruch erloschen ist?

Auf der „Ebene“ Anspruch erloschen wird geprüft, ob ggf. rechtsvernichtende Einwendungen einschlägig sind. Dazu zählen unter anderem die Unmöglichkeit gemäß § 275 I BGB, die Erfüllung nach § 362 I BGB oder der Rücktritt gemäß § 346 I BGB. Außerdem kann hier eine Anfechtung nach den §§ 119 ff. BGB geprüft werden. Auch hier könnte die Anfechtung wegen Erklärungsirrtum nach §§ 142 I, 119 I Alt. 2 BGB in Betracht kommen.

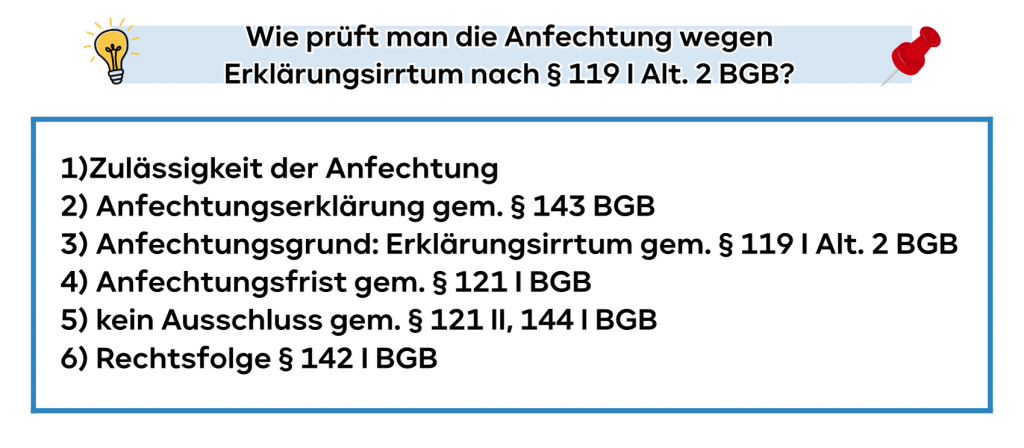

Wie prüft man die Anfechtung wegen Erklärungsirrtum nach § 119 I Alt. 2 BGB?

Hinweis/Tipp: Möchtest Du mehr zur Anfechtung lesen, sind auf der Homepage der Kraatz Group die Blogbeiträge „Die Anfechtung nach § 119 und § 120 BGB – eine nähere Betrachtung“ und „Die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung gem. § 123 I BGB – das Wichtigste in schematischer Form klausurorientiert dargestellt“ hinterlegt.

Zulässigkeit der Anfechtung

Dieser Prüfungspunkt ist nur anzusprechen, wenn er im Fall relevant wird. Hier ist die Zulässigkeit der Anfechtung unproblematisch gegeben, sodass man diesen Prüfungspunkt auch weglassen kann.

Was ist eine Anfechtungserklärung § 143 I BGB?

Eine Anfechtungserklärung ist eine einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die der Erklärende zum Ausdruck bringt, dass er sich nicht mehr an seine Erklärung gebunden fühlt. Durch die Erklärung des A gegenüber dem B, dass es sich um ein Missgeschick handelt und er das Angebot so nicht abgeben wollte, bringt er deutlich zum Ausdruck, dass er sich nicht mehr an die Erklärung gebunden fühlt. Damit ist eine Anfechtungserklärung i.S.d. § 143 I BGB gegeben.

Was ist ein Erklärungsirrtum gem. § 119 I Alt. 2 BGB?

Bei einem Erklärungsirrtum erklärt der Erklärende etwas anderes, als das, was er eigentlich erklären wollte. Typische Beispiele sind hier verschreiben, vergreifen und vertippen. Hier hat sich der A vertippt, sodass ein Anfechtungsgrund ebenfalls vorliegt.

Gibt es für eine Anfechtung auch eine Frist?

Ja es gibt auch eine Anfechtungsfrist, die zu beachten ist. Die Anfechtungsfrist lässt sich § 121 I 1 BGB entnehmen. Demnach hat der Erklärende in den Fällen der §§ 119, 120 BGB die Anfechtung ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) zu erklären, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Das bedeutet grundsätzlich sofort. Hier hat der A den B sofort nachdem er sein Missgeschick entdeckt hat, den B informiert, sodass er die Anfechtung auch ohne schuldhaftes Zögern erklärt hat.

kein Ausschluss

Ein Ausschluss der Anfechtung ist ebenfalls nur bei Anhaltspunkten im Sachverhalt anzusprechen. Das ist hier nicht ersichtlich.

Was ist die Rechtsfolge einer Anfechtung?

Gemäß § 142 I BGB ist das Rechtsgeschäft dann von Anfang als nichtig anzusehen (ex-tunc-Wirkung). Sieht man also wie hier die Voraussetzungen als gegeben an, ist das Rechtsgeschäft nichtig. Kommt man zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen einer Anfechtung nach § 119 I Alt. 2 BGB vorliegen, so ist der Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 142 I BGB erloschen.

Wie prüft man, ob ein Anspruch durchsetzbar ist?

Der Anspruch ist durchsetzbar, sofern keine rechtshemmenden Einreden einschlägig sind. Hier sind rechtshemmende Einreden zu prüfen, wie die Verjährung nach §§ 195 ff. BGB, 214 I BGB oder die Einreden nach §§ 320 I, 273 I BGB. Sollte man in anderen Fällen zu dem Ergebnis gelangen, dass der Anspruch mangels rechtsvernichtender Einwendungen nicht erloschen ist, ist auf der letzten „Ebene“ zu prüfen, ob der Anspruch auch durchsetzbar ist. Sofern allerdings wie hier die Prüfung bereits ergibt, dass der Anspruch erloschen ist, ist an dieser Stelle die Prüfung zu beenden (es sei denn, der Fall ist so konstruiert, dass im Hilfsgutachten auf der Ebene weiter zu prüfen ist, da der Klausurersteller darauf hinaus will → sehr selten).

Hinweis/Tipp: Inhaltlich auf der jeweiligen Ebene zu prüfen, ob ein Anspruch entstanden, erloschen oder durchsetzbar ist, ist nur dann nötig, sofern der Sachverhalt entsprechende Anhaltspunkte liefert. Anderenfalls ist nur kurz festzuhalten, dass der Anspruch entstanden, nicht erloschen oder durchsetzbar ist. Für ein solches Problembewusstsein ist es nötig, dass Du regelmäßig Klausuren schreibst und lernst, die Klausuren „richtig zu lesen“. Dafür eignet sich das Klausurentraining im Rahmen einer Jura Nachhilfe, Jura Kleingruppenunterricht oder des Jura Einzelunterrichts.

Fazit zu den zivilrechtlichen Ansprüchen

Die herausragende Bedeutung der verschiedenen Arten der zivilrechtlichen Ansprüche und deren Prüfungsreihenfolge sollte jedem Studenten und Referendar bewusst sein. In jeder Klausur im Zivilrecht sind das Wissen und die systematische Anwendung Voraussetzung für das Gelingen der Klausur.

Wenn Ihr im Zivilrecht oder den anderen Rechtsgebieten immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert gerne den kostenlosen Newsletter.

Ganz egal, in welcher Situation Du Dich befindest, ob Du durch das Examen gefallen bist und damit eine Wiederholung des Jura Examens anstrebst, einen Verbesserungsversuch in Jura anvisierst, Wiedereinstieg in die Jura Examensvorbereitung brauchst oder das begehrte Jura Prädikatsexamen anstrebst. Die Dozenten der Kraatz Group erstellen gemeinsam mit Dir effektive Lernkonzepte und Lernpläne. Die Kraatz Group kennt aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung jegliche Umstände von Studierenden, die sich in diesen Situationen befinden und Jura studieren. Seit über 20 Jahren haben unsere erfahrenen Dozenten, die teilweise sogar über Prüfererfahrung verfügen, tausende von Jurastudierenden zu einem erfolgreichen Staatsexamen verholfen. Dazu existieren auch zahlreiche positive Erfahrungsberichte. Daher zögere nicht, sondern vereinbare jetzt Deinen kostenlosen Probetermin und überzeuge Dich selbst von unserer Expertise.

Ref. jur. Florian Bieker

Auch interessant:

Wir hoffen, Dir für Dein Studium oder Dein Referendariat hilfreiche Inhalte (Content) bereitgestellt zu haben. Wenn auch Du Dir auf dem Weg hin zum 1. Staatsexamen und dem 2. Staatsexamen den entscheidenden “Kick” nach vorne geben möchtest, informiere Dich hier gerne weiterführend über unsere Angebote.

1. Staatsexamen

Neu: Elite-Kleingruppenkurse

Grund- und Hauptstudium

2. Staatsexamen

Du wünschst weitere Informationen oder hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit.